電影書報亭|這個時代為什麼需要經典重映?《Revus et corrigés》談修復電影

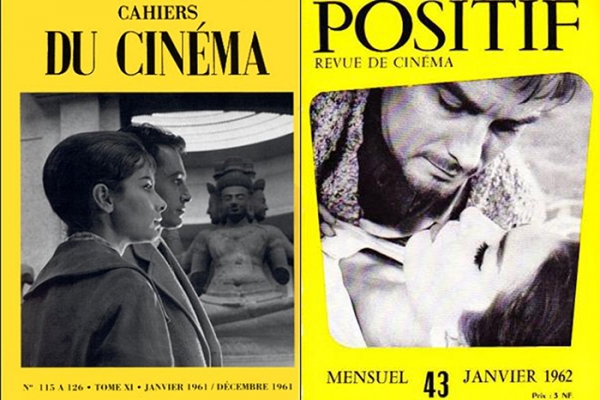

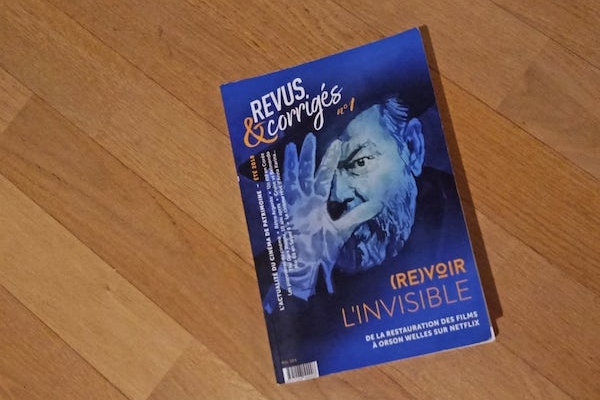

2018 年 7 月,在電影書店、獨立書店架上,首次出現一本百分之百貢獻給「電影修復及保存」的雜誌——《Revus et corrigés》(重看與修正),雜誌封面的副標題寫著:電影遺產的最新消息(L’actualité du cinéma de patrimoine)。「電影遺產」在法國國家電影資料館(CNC)的定義下為:1999 年 12 月 31 日前上映的電影。2018年的今日,為什麼有一群人會想要推出一本只討論千禧年之前電影的雜誌?而這樣的雜誌,又是怎麼樣地在電影修復及保存圈子裡,刮起不小的炫風,頓時各書店一本難求?

雜誌的行政負責人 Sylain Lefort 在一次訪談中反問:「大多數人問我們為什麼會想要推出這樣一本雜誌,我認為問題應該反過來:為什麼這樣一本雜誌時至今日才出現呢?」畢竟,在法國,一週至少有兩三部「老電影」重新修復上映,更不用提電影數位修復的 DVD 推出量、各地各類型的回顧展和電影節放映、各老電影發行商的市場展或甚至 SVOD 平台上越加豐富的電影型錄⋯⋯在「老電影」圈子裡蓬勃的商業交換和放映活動背後竟然沒有任何對應的媒體——至少,過去未曾有一個媒體單位是專為「電影遺產」服務,直到《Revus et corrigés》的出現。

.jpg)

專題「重看」。

.jpg)

雜誌收錄「老電影」修復放映和 DVD 發行行事曆。

創刊首期的總編輯發言,從「時間」的角度切入談論雜誌的定位:「我們太常講『老電影』這個詞了,如果我們退後一點,從更大的時間架構去看,『老電影』意指什麼呢?其實什麼也不是。誰會說『老畫作』或是『老音樂』呢?然而弔詭的是,和前兩者藝術形式比起來,電影是這麼的年輕⋯⋯」(註1)因為不想用新舊去分別,不想將觀看電影的視角侷限在時代的劃分上,總編在同篇文章也提到:「我們不太喜歡『遺產』這個字。」這個字多少框限了對一個作品的想像,「當我們聽披頭四,我們難道會說我們正在聽音樂遺產嗎?」

Sylain Lefort 在訪談中針對這點擴大談論:「我們並不是要在雜誌中緬懷過往、對過去抱有那種浪漫鄉愁似的綺想,也不是要說『以前比較好』,我們想要做的,是強調那些隨著時間演進、對於特定電影觀影視角的改變。」當我們在電影上映二十年、三十年之後重新觀看,我們的觀影經驗和角度是否在時間大手翻到下一章節之後,有所改變和修正?現今,當我們看著二十年前的「老電影」,是否能夠擁有「新視野」呢?這是雜誌創立的目標,也是雜誌名稱《Revus et corrigés》(重看與修正)的由來。

修復電影:有關尋回的奇蹟故事

創刊號以兩大方向展開討論:「修復電影」與「修復視角」,並提出幾個電影修復案例做為討論的基底。首篇文章〈修復電影〉以丟失和尋回開啟序幕。「修復電影是某種鍊金術的平衡:還給膠卷上的鬼魂它們的軀體,同時不丟失作品本身的靈魂——然而光是作品本身,便是那些我們常常以為永遠丟失的東西。」(註 2)因此,找回來的都是填補電影歷史的奇蹟。

1993 年在巴賽隆納一間電影院發掘一批他人匿名捐贈的膠卷,經過專家檢驗,發現是喬治.梅里埃(Georges Méliès)的《月球旅行記》(Voyages dans la Lune),不是隨便任何一個拷貝版本,正是影格一格格人工上色、世界上僅存的最後一個版本。尋回之所以如此不易,正是因為早期的電影膠卷材質非常脆弱:硝酸纖維素。

硝酸纖維素容易自燃的特點讓早期膠卷冠上了一個夢幻的名字——「電影之火」 (Film Flamme),然而,正因它的不穩定性,膠卷不同階段的損毀讓修復面臨兩難:掉色、膠捲軟化甚至融化,使得一圈圈的膠卷黏著成一大塊化學物質,最後不是結晶,便是成了一堆高度易燃的粉末。如果膠卷損毀到最後兩個階段,修復已成不可能,更糟的是,因膠卷本身成了高度危險物,就算好不容易找回,也只能摧毀它。

不過,能夠尋回便已是奇蹟:2010 年在南美洲,找到 26 分鐘長的 Fritz Lang 經典作品《大都會》(Metropolis);1926 年的日本實驗電影《Une page folle》(一頁瘋狂)被認定已經遺失,卻奇蹟似地在 1971 年導演自家後院的倉庫裡找到寫下電影史新頁的膠卷,隨後於 2017 年由法國公司 Lobster Film 修復並重新上映。

.jpg)

文中收錄《夜長夢多》和《北非諜影》黑白版本與色彩修復版本比較

.jpg)

《星際大戰四部曲:曙光乍現》修復版本前後比較。

.jpg)

法國知名的電影修復與技術製作公司Hiventy。

我們能夠想像沒有梅里哀、沒有《大都會》的電影史嗎?反過來說,修復的不僅是電影,更是記憶、視角,甚至是重新書寫電影史的過程——而這從來不是易事,畢竟如何將一個過往的作品帶到當代,其中需要面臨種種因為時間流逝而不斷更正修改的觀看眼光,便是除了技術面之外,修復電影面臨的首要課題。

修復視角:重看並無法接受?

《Revus et corrigés》在首期收錄一篇名為〈舊作新眼光〉的文章,其中談論 2017 年十二月在《解放報》(Libération)一篇由蘿荷.慕哈(Laure Murat)替安東尼奧尼《春光乍現》(Blow up)撰寫的影評,題為:「《春光乍現》:重看並且無法接受」,內容批評由大衛.海明斯(David Hemmings)飾演的攝影師主角的厭女症。在這齣被列為經典的影片裡,攝影師主角為了拍攝女體半強迫女性脫衣,甚至一連串的暴力相待,更讓蘿荷.慕哈譴責安東尼奧尼為傳播促進強暴文化的元兇。

讓我們回到 1966 年《春光乍現》首次上映時的大眾反應:《春光乍現》因其美學上的講究及鏡位的精緻,入圍第 3 屆奧斯卡,競逐最佳導演與最佳原著劇本,並且在第 20 屆坎城影展獲得金棕櫚獎,該片在當年也拿下極為出色的票房。顯然,蘿荷.慕哈的觀點,在當時並不被重視,直到五十年後的今日才被提出,並激起大量的討論,各大媒體皆可找到因這篇影評而拋擲出的意見,比如:以〈是否該燒毀安東尼奧尼的傑作——《春光乍現》〉為題的文章、名為〈《春光乍現》:滾!〉的評論等。

.jpg)

〈舊作新眼光〉文章與《春光乍現》劇照。

.jpg)

「當代的重新觀看並不是要貶低以往的作品,而是要在其中找到藝術的寶藏。」

當然,重新觀看作品,並不僅是去找出不符合當代價值觀的內容,或是貶低舊作,也透過觀看視角的差異,回頭爬梳社會實踐的演變和人類價值觀的演進,甚至也能讓觀眾對當時時局有更清晰的理解,雜誌裡提出由朴贊郁執導的《共同警戒區》(JSA)便是一例。這部片 2000 年在韓國拍攝、上映,但直到十八年後——2018 年六月才正式踏入法國影廳的大門。影片中揭露南北韓邊界的緊張,以及對國家統一的渴望,或許在法國觀眾對韓國的認識上,增添了一層色彩。

在這個永遠不安於現狀、急於求新奇求變的時代,《Revus et corrigés》耐心地回頭談論「電影修復和保存」,從「電影修復」的技術討論和歷史意義拉出時間軸,帶到「視角修復」社會價值觀及作品評論的演變,更在雜誌最後製作詳細的、以三個月為單位的「老電影」修復放映和 DVD 發行行事曆,讓讀者能夠按圖索驥,找回那些在時間長河底層,富有新意,甚至翻轉人類藝術感知的閃閃電影流沙。

註 1、2|《Revus et corrigés》(重看與修正)第一期,p.3、p.8

.jpg) |

【電影書報亭】

電影播畢,總有人獨自回到書桌前,不斷重返、回溯自己與電影面對面的漆黑時刻,化而為文。從有電影開始,就有人渴望書寫電影、閱讀電影。街道書報亭架上一本本電影雜誌,一篇篇電影文字;我們帶著電影而來,觀影者和電影工作者在此相遇、衝撞、爭論、和解、別離。電影書報亭,是深愛電影者的精神聚場;在此處,則是以法國電影雜誌為主的系列介紹文字。

【許境洛】

出生台灣,法國巴黎第八大學電影研究所導演組在學生。曾執導短片《泥娃娃》,並參與法國、比利時共同製作影集《事實上…》(En Fait…)的拍攝和製片工作。大學念劇場燈光設計,所以貪心的時候也做劇場。