閱讀時間|

民粹和民主怎麼有點像?專訪黃丞儀,讀《民粹時代》

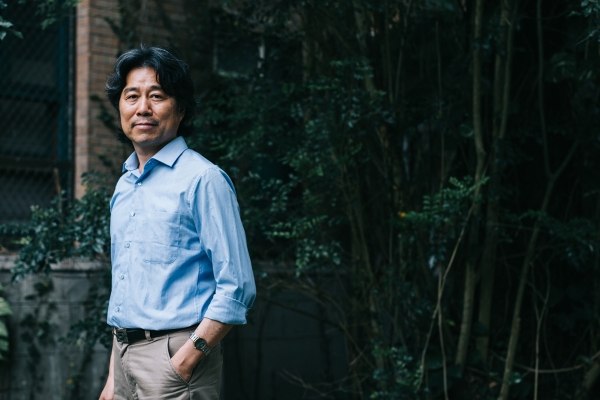

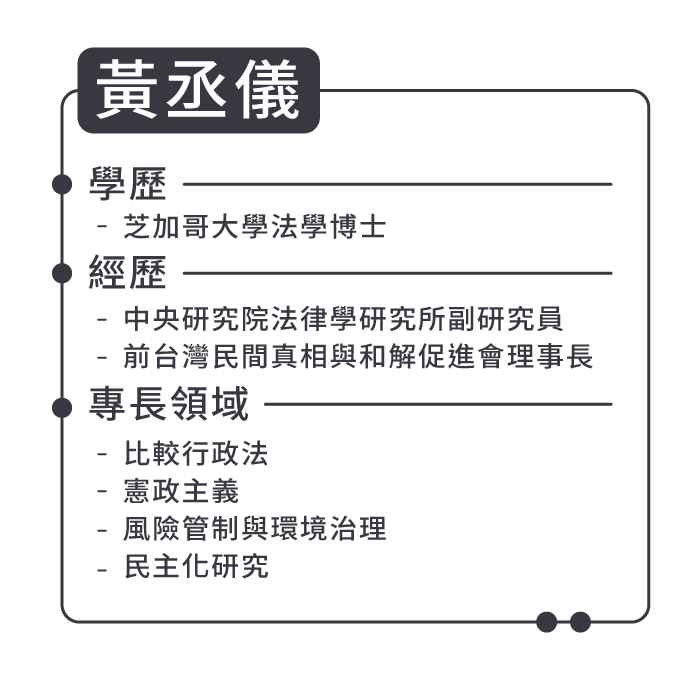

說起黃丞儀,一些很哈扣的關鍵字會跳出來:中研院、轉型正義、比較憲法、比較行政法,台大政治系雙修法律系,芝加哥大學法學博士,但要說這些,不如化繁為簡:他是一個遊走在事實與規範之間,在意所知和所學的落差,帶著社會科學心思的法律人。

政治系出身,走入法律世界,黃丞儀像是同時身為兩個領域的局外人,「我在法律人裡社會科學的經驗傾向比較強烈,但我在社會科學的同儕裡規範性又很強。我喜歡在兩者之間對照、折衷,因為我覺得只有討論事實跟經驗現象,很難得出規範性的結論;但如果去創造規範,沒有經驗事實來支撐,產出的規範會是很可怕的。」

在哈扣研究以外,黃丞儀喜歡文學,喜歡電影,喜歡旅遊。前陣子太太宋欣穎導演以《幸福路上》拿下東京電影節大獎時,還在臉書上表示自己 #一邊開車一邊擦眼淚,鐵漢柔情,大概就如一般不那麼哈扣的我們那樣。其實,游移在各種領域及身份之間,說起他最熟悉擔任的角色,卻是工具人。

|

法律人=工具人+怪胎

理解法律,在常民生活裡像是遙不可及的念想,但大家都知道那是做任何事的最後一條底線,因而習慣在團體中放入一個法律人。這種作為並非期待他為決策帶來什麼貢獻,而是像在廟宇求來平安符,反正有沒有不小心違法,他會知道。

「你說這是尊重嗎?也不像,因為是把你當工具人;可是你說不尊重嗎?人家又覺得非要有法律人在裡面。這是長期以來,在台灣作為法律人的兩難矛盾。」黃丞儀講話溫溫吞吞,拿著一枝筆揮啊揮,符合刻板印象裡的學者形象。從大學時期開始接觸法律到取得法學博士,乍看之下他的目標一直清晰,事實上他卻曾懷疑過自己。在校園裡待得太久,加上法律系根深蒂固的補習班文化,讓當時大學畢業後考上台大法研所的他產生強烈厭世感,研一結束,決定休學當兵去。

「那時真的很厭世,想要去真實社會看看。」結果,真實社會確實沒讓這個書蟲失望,「當兵時我常常聽到,『下次再遲到,我就行政處分你!』我就想說,『行政處分』可以變成動詞嗎?因為在學校裡它有個定義,是國考一定會考的基本常識。」黃丞儀表情困擾,這種書呆子式的內心自問,是美國影集常用的笑梗。幸好他當時沒有舉手大聲喊出「報告長官根據定義行政機關對外發生法效意思的單方面行為才叫做行政處分」。

「當一個念了六年法律的人聽到這個,其實有個衝擊是,你學的東西是沒有用的,因為你很難跟他人溝通。社會就是充滿這樣的落差,我們的法律是繼受的結果,吸收了很多國外的東西,很多人跟法律人講話會覺得既不合情也不合理,而且合不合法好像也是你說了算?這樣的落差會讓我們成為社會上的怪胎。」法律人,就是社會的怪胎工具人。

或許就是這樣的反思和背景,讓他更加在意社會科學在法律規範中的角色,當完兵後他捲土重來,先寫了一本台灣法律史的碩士論文,當了一年的律師,接著前往芝加哥大學繼續攻讀,跟了知名學者凱斯・桑斯汀(Cass Sunstein),「芝大可能是全美國最適合我去的地方,因為它的法學院非常強調經驗現象,即便像 Sunstein,他最近在致力推廣的研究也跟心理學、經濟學有很大的關係。」法律人真的很需要社會科學的訓練跟關懷,他不斷強調著,在對「法律人」這個全稱式名詞感到不安的同時。

當我們討論民粹主義,我們在討論什麼?

看懂了黃丞儀的背景和關懷,我們要和他一起讀書。

日本學者水島治郎在 2016 年出版《ポピュリズムとは何か》一書,以片假名直接音譯了英文的 Populism,書名就拋出一個大哉問:Populism 是什麼?是民主的敵人,還是改革的希望?台灣人對 Populism 這個詞或許陌生,但它最常被使用的中文名字大家應該都聽過——民粹主義,尤其選舉期間每條大街小巷大概都有這一句話:誰誰誰在搞民粹。本書台灣譯版《民粹時代:是邪惡的存在,還是改革的希望?》便採用了民粹這個字眼。

然而,當我們討論民粹時,我們到底在討論什麼?一樣有「讓人民決定」的意思,民主就是棒棒,民粹就是壞壞?這個人人投票、票票等值的時代,到底是民粹時代、還是民主時代?當代民粹主義發生在世界各地,台灣卻一直缺乏完整討論。黃丞儀選擇這本書,不是因為他對這些問題有答案,而是因為他也還在觀察、思考,進而想邀請大家加入。

「318 之後我一直在想一個問題,還沒有答案:佔領立法院這些人,可以代表誰?即便後來有 50 萬人上街頭,這些人跟所謂的 689 比起來還是算少。」那次運動,究竟是台灣人民站起來的民主,還是訴諸人民力量的民粹;參與者佔領代議機關是傷害了正常的民主程序,還是彰顯了真正的民主內涵,至今無解。「台灣人一直沒有好好去處理這個問題,我們只用一種革命式的語言,去說台灣人民勝利了、台灣青年站出來了。」黃丞儀問,所有正在嘗試民主生活的覺青們,為什麼要接受這種政治語言?

從台灣出發,到鄰近的香港、日本,看向南歐希臘、義大利,再到拉丁美洲、美國、歐盟,Populism 該是這個世代的顯學,民主或非民主國家都共同面臨的現象。專長比較憲法,黃丞儀長期關注南非、波蘭、匈牙利等國家的變化,他說,當代民粹與民主之間的微妙關係,最早可以在匈牙利看到。

1998 年奧班・維克多(Orbán Viktor)以訴諸人民的方式取得政權,接著卻修改憲法,讓憲法法院幾乎沒有辦法運作。然而,匈牙利憲法法院其實曾是 1989 年東歐民主化之後走得最前面的,很早就廢除死刑,二十年後竟反被以民主選舉產生的首長給凍結了。歷史總是重演,回過頭看 1930 年代經濟恐慌的德國,希特勒看準人民對現狀的不安趁勢而起,整個選舉和當選都合乎當時的威瑪憲法,取得政權後制定大量授權法案,使總理可以擴權,這個過程也是國會通過的。

民粹和民主往往是一線之隔,

你好,你要找的是民還是粹?

手指翻弄眼前的書和筆記,黃丞儀挑選《民粹時代》這本書來分享,是覺得它有趣。「有趣的點有兩個,第一是他談很多西歐,我們比較少用西歐談民粹;第二這是亞洲人寫的,這種社會科學的書大部分是西方人寫的,很少從亞洲人的觀點去談這些現象。」加上日本人的特色,什麼東西到了那裡都會成為日式的,談傅柯,日式傅柯;吃咖哩,日式咖哩,「這本書裡可以看見,他嘗試去跟日本學者對話,我覺得這是台灣目前很欠缺的,我們的知識積累不夠,所以常常直接跟西方對話,不會跟自己對話。」總而言之,這是本亞洲人寫給大眾看的民粹主義入門書。

「如果我沒記錯,台灣大概是從黃光國教授《民粹亡台論》開始討論民粹這個詞。他在書裡說,會翻譯成民粹,是因為政治人物通常會說『我們訴諸人民的力量』,但兩千萬人民不可能都自己發聲,所以最後還是由『人民當中的精粹』、認為自己是人民代言人的政治人物來發聲。在他的說法中,重要的是第二個字,這個『粹』指的是自認為是代言人的這些政治人物,當他在批評李登輝、陳水扁在搞民粹的時候,他在批評的是玩弄『人民當家』、『人民作主』這些口號的政治人物。」

「但若 Populism 單純只靠菁英操弄,是不可能成功的,菁英用的是常民理解的語言、常民會產生共感的簡單道理。所以,Populism 會成功,在於常民的支持。」

由此可見,光用民粹這兩個字,背後的語意不清。叮咚,你想找的,是民是粹還是民粹?

黃丞儀說,所有在討論民粹主義的書應該都會說, Populism 並沒有明確定義,目前無法找到一個被普遍接受的標準答案,因為太多不同的人將 Populism 使用於不同的場合。

|

|

一層一層剝開民粹:你怎麼長得跟民主有點像?

民粹主義像洋蔥,需要一層一層剝開,一邊剝還會因為太複雜而淚流滿面。我們常把民粹與民主視為對極,但《民粹時代》在辯論的,就是民粹和民主之間其實共享了不少內涵。

「目前對於 Populism 最寬鬆的定義,大概就是反菁英主義(Anti-elitism),因為若訴諸人民的 Populism 有個對照組,那應該是菁英主義(Elitism)。」綜觀世界各地的民粹主義,都會將社會階層分為「特權階級」與「一般大眾」,而針對具有特權的菁英進行批判。

但是古典的民主制度設計,卻未必排斥菁英主義。例如美國制憲先賢麥迪遜(James Madison)對於「暴民統治」就感到極度憂慮,美國國會分成兩院,其中參議院不是按照人口數來選參議員,而是各州不分大小、一律二個名額,希望能避免「拳頭比大小」的政治暴力。

然而,這種刻意強調冷靜、審慎、理智的民主,看在左派 Populism 支持者,如 Chantal Mouffe 眼中,就成了令人相當不屑的模式。他們認為,政治活動本來就要訴諸人民激昂的情感,沒有衝動,政治就脫離了人民;沒有激情,就沒有推動社會進步的革命。對 Mouffe 而言,Populism 不是壞事,反而是活化政治的最佳利器,像拉丁美洲的粉紅浪潮(註),就是靠著 Populism 步入民主之路的案例。

而民粹之所以可以活化民主,和它的另外一個特點有關:反建制(Anti-establishment),也就是當政府運作無效、公務員及官僚體系無法實踐人民所念所想時,人民可以改變政府。

「這個就像柯文哲當初在選舉的論述,不是職業官僚、政客,強調他就是一個庶民、政治素人。或者像時代力量訴諸公投,也是透過直接民主來制衡民主制度下的「代理人」問題。」這是各國 Populism 的共通特徵,政客無用、素人當家。但黃丞儀辯論,「民主和 Populism 真的有那麼清楚的界線嗎?想想參與式民主、審議式民主,不也是支持非專家去參與政治過程,陪審團也是訴諸一般人參與司法程序。如果我們覺得民主應該含納常民的參與,那 Populism 跟民主的差異究竟在哪呢?人民參與的程度多寡嗎?」

我們習慣將公投與民主畫上等號,《民粹時代》一書卻舉瑞士為例子,探討公投的悖論:

民眾對行政與議會逐漸升高的不信任感,成為近年經常實施公投或地方性公投的背景。公民或國民不願意把決定權交給傳統政治人物、政黨或故態依舊的官僚組織,要求透過公投直接參與決策的主張,與民粹主義政黨對傳統政治與既得利益者展開批判的主張是共通的。

討論了半天,拿來罵人的民粹和眾人追求的民主,本質居然像到讓人驚心動魄。拿這樣的醒悟來反思現在進行式,如果挺同團體連署是民主,反同聖戰士提案是民粹,那我們到底要支持什麼?我們心中相信的民主價值,是不是根本不存在?這大概也是我們為什麼讀《民粹時代》:是時候,想想喊著口號的自己到底安什麼心思了。剝洋蔥之路艱辛,只能往下走尋找更多線索。

註|粉紅浪潮(Pink Tide):指拉丁美洲在二十一世紀初經歷的政治發展,許多國家由左翼政黨成功執政,遠離新自由主義經濟。具代表性的領導人有委內瑞拉的查維茲(Hugo Chávez) 、巴西的魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)、玻利維亞的莫拉萊斯(Evo Morales)等。

We the People,誰是我們人民?

我們美國人民(We the People of the United States),為建立更完善的聯盟,樹立正義,⋯⋯,並使我們自己和後代得享自由的幸福,特為美利堅合眾國制定本憲法。——美國憲法序言

書中提及,民粹主義的另一個特徵,是與自由主義全然不同的全稱式代名詞。面對需要處理認同問題的時刻,民粹主義領導者傾向用「我們」、「全國人民」等方式代稱,如同美國憲法序言開宗明義地點出「We the People」。

「像安倍就會說『我們日本人』,這種全稱式的排他性其實是很高的,說話的雖然只是一個人,但瞬間會變成整個大和民族的代表。因此像川普更可以進一步地說,非本國人不要進來這裡,因為你會危害到『我們』的安全。」黃丞儀說,過去多元主義社會承認社會裡有不同聲音,不可能做全稱式的稱呼,如果我跟你意見不同,可以展開協商或妥協。

但多元主義在多數時刻其實很沒力,協商和妥協的過程往往冗長,裡頭涉及無數的利益交換。「民粹主義煽動認同政治非常有效,因為你不再需要過去多元主義那種『你也是美國人,我也是美國人,所以我們是平等的。當川普說『我們美國人』的時候,墨西哥裔、亞裔都出局,覺得利益被政客出賣的白種男性就會很有感。」

黃丞儀拿波蘭舉例,那裡的民粹主義政黨之所以崛起,就是因為前一個執政的公民論壇黨(Civic Platform, PO)不停往歐盟靠攏、說要尊重個體差異。「波蘭在歐盟裡面是個相對保守的社會,90% 以上都是農民、虔誠的天主教徒,這些人並不喜歡歐盟,覺得廢除死刑、贊成同婚,根本就跟長久以來的傳統相違背。所以當法律正義黨(Law and Justice, PiS)出現時,他們很快就接受了,覺得就是需要一個強而有力、對抗歐盟的政治人物。」

那麼台灣呢?誰是台灣的「我們人民」?馬英九、蔡英文站在台上硬講蹩腳台語和客語,柯文哲找來外籍配偶寫春聯、說吉祥話,即便意識形態不同,至今沒有人敢高聲疾呼排外政策。

「台灣比較特別的是,我們長期處於認同分裂的社會。美國、法國以自己的 civilization 自豪,認為社會長期有個優良傳統。但台灣好像沒有固定的 We the People,有些人可能覺得福佬沙文主義,或是過去黨國威權體制下的外省文化,某種程度上可以算是一種身份認同,可是民主化之後,我們仍一直在痛苦的掙扎、辯論、挑戰對方。」一直明白彼此差異,加上並非強勢的文化輸出國,使台灣至今還沒有很明顯的全稱式命題。

黃丞儀跟我說不好意思,讓這兩個小時過得有點像他在 lecture,「這裡展開很多問題,這些問題不一定會有教科書式的標準答案,會在這個時間點推薦大家去看這本書,其實更重要的不是書本身,而是這個議題。這個議題可以讓大家思考,我們為什麼要選擇民主生活,它跟其他制度有什麼不一樣?如果對社會科學沒概念,也對民粹完全不了解的人,也許可以從這兩個關鍵詞:反菁英主義、強調政治素人,開始去接觸、思考。如果對我們來說政治生活是重要的,看這本書應該會找到一些有趣的問題。」

黃丞儀說的都是問題,沒有答案。說到底,民粹主義究竟是什麼東西?雖為 ism,但它或許只是一個過程,並不像其它實質政治主張擁有清楚的指向:市場經濟在乎解除國家管制,自由主義尊重每個人的個體差異。Populism 裡頭沒有東西,根據黃丞儀的說法,它最後會 transit to something bigger。這個 something bigger,可能是威權主義、極權主義、排他主義,也可能會通向人民民主、正名制憲,產生一種新的國家認同。

Transformation 要怎麼達成?世界上大概沒有任何一種 ism 可以提供最佳公式和解方。但是持續地爭辯,保持一顆清醒的心去面對各種質疑,或許是我們起碼可以做的事情。

專訪前與老師通信,他寄給我兩封分別在南非史特蘭堡、匈牙利布達佩斯的田野隨筆,說是要給我參考。專訪後我重新閱讀了一遍,從裡頭擷取出這段話,認為這適合描述他一路上最在意的價值。在沒有標準答案的世界裡,不停止地懷疑及辯論,為社會選擇一個最符合狀態的遊戲,玩下去,直到發現規則裡的 bug,再次修正或推翻。

|

採訪後記

這次採訪安排得早,當時書籍還未正式出版,只得請出版社做本假書擋著。黃丞儀老師是很冷靜的人,講話慢慢的,一號表情。聊到一半,他想和我解釋日文版將 Populism 用片假名直翻,比台灣版翻成民粹主義來得精確,於是翻開手上的《民粹時代》。

(⋯⋯翻開⋯⋯)

(⋯⋯沈默⋯⋯)

「⋯⋯啊。對。是假書。真是愚蠢。我剛剛還想找版權頁。」

(⋯⋯嘴角微揚一秒⋯⋯)

(⋯⋯表情修復⋯⋯)

《民粹時代:是邪惡的存在,還是改革的希望?》

|

作者:水島治郎

譯者:林詠純

出版社:先覺

出版日期:2018.04

【閱讀時間】

教授說書,你一定要聽嗎?閱讀時間單元,邀請各領域教授導讀書籍,在開始讀書之前,先了解他們的背景與關懷,要聽不聽、要聽多少,你自己決定。