文明的核心,詩藝宇宙的堂奧──專訪羅智成,《諸子之書》

指涉與意義的距離

再沒有一種聲腔像羅智成這樣,飽含深情、浪漫而滿懷奇想的魅力,他自成一個系譜,一種宗教,在那裡「童年我有一次/錯睡進顛簸的/一輛急駛的大卡車/一車暈車的星星」、「她正背對著我,專心從闊葉植物中提煉樹蔭/使得我的午夢充滿涼意」,所見一切皆在其手心翻轉、命名,賦予前所未有的意義。

自 2012 年委由聯文重出《寶寶之書》等一系列原於少數出版的小黑書始,《諸子之書》已屆第三本,此書前身為《擲地無聲書》諸子篇,時隔近三十年,重新審視當年創作手跡,羅智成坦然面對過去之我與現在之我的差異,他已不再像年輕時一樣,擁有對不分巨大或微渺事物的耐心而周延的感受,如今他更著重表達的效率。維根斯坦說:「凡是能夠說的,都能夠說清楚。」當我們試圖藉由文字描述事物,說話者與被指涉的物件兩者間存在著無可避免的差距,故「說」容易,「說清楚」卻不然。

何況指涉與意義兩者有別,借弗列格(Gottlob Frege)之口區分之,前者定義一命題之意義所指涉的對象;後者則為一命題所言說的內容。一個意義必然有其指涉對象,但即使限制在同一個指涉對象上,不同人仍可能就此詮釋出全然不一樣的多種意義,故語言雖用以溝通,實際上卻不免失準,作為一個詩人,羅智成致力盡可能地減少這差距。

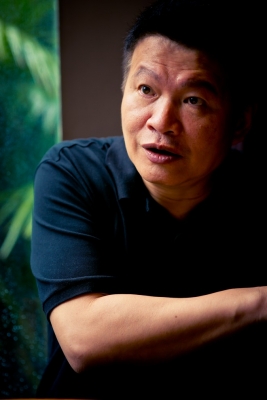

曾被林燿德評為「喜直覺、善隱喻的羅智成正是微宇宙中的教皇」,並就此以「教皇」為暱稱為六七年級文藝青年所曉,他永遠以一身黑衣現身,彷彿只有純然的黑方得以象徵其尊貴、艱奧與神祕。然而,如今他選擇將這祕教的哲學展現在我們眼前,他傾向說得更多、更清楚,而且不畏懼清晰將妨礙其一貫的神祕美學:只因神祕無窮無盡,說得越透徹,神祕就越立體。

文明的發生

從珍惜文明與人情美好的《寶寶之書》,《夢中情人》堂而皇之地揭示:「文明/發生在兩者之間/也只發生在兩者之間」,文明於曖昧的慾念和已知的理性之間萌芽,到文明已屆末日,必須向更原始處回溯的《地球之島》,今次出版的《諸子之書》裡,詩人重演文明,此一羅智成最重視的主題(之一)。嚴格來說,這幾本詩集的寫作概念並不相斥,再荒蕪匱乏,其中依舊蘊含人的觀點。遑論在教皇的微宇宙裡,一切尚處於混沌相生、相互包括與排斥的狀態,於是光與夜、古與今、老與幼、巨大與微渺、文明與原始得以同時存在,唯獨他一人悠遊其間,從容調度星辰的航道。

文明演進過程中許多環節不斷地重演取代/被取代的循環,這未必意味著文明整體向前推進,無中生有有之;瓦解碎裂有之,而唯有詩替一代人固守那些即將消失、已經消失的部份。

全書以最早成篇的<問聃>為始,隨後羅智成赴美於威斯康辛州讀書,課餘他在學校圖書館擔任圖書館員,館內藏書浩瀚,對寒冷陌生的異國裡特別顯眼的他不啻於一處安身之所。異國迫使人回顧自身原有的文化,孕育中國文化的先行者。「在古代,從社會階級高的貴族、祭司乃至庶民,多半精力都在追求溫飽,另一方面囿於醫療水平故而平均年壽不高。我們可以說,當時人類終日與死亡為伍。而在這樣狀況下仍費心創發、探究文明的人,究竟是怎樣的一群人呢?」他極感興味,於是一一考據諸子的生平、遭遇,再付之以主觀的情感投射,宛若寫論文般地展開側寫,《諸子之書》於焉成形。以現代詩的形式,近二十位人物各自呈現其精采的文化與理念,然綜合觀之,羅智成長久追求的豐盛人格栩栩落在眼前。

豐盛人格擁有充沛的自我意識,勇於探索世界的同時亦多自省,故往往批判入裡,一方面又因著旺盛的好奇而得以包容生命無限的機遇。精采的創作者產生亮眼的觀點與思維,正如序言:「有精采的人,才有精采的文化。」然而反過來說,不也要精采的文化方能養出精采的人嗎?

.jpg)

完美人格

人們往往期待完美價值的統治與依循,但絕對真理近乎不存在,縱有,亦往往難以被完美實踐--因此我們不能輕忽作為實踐者或理解者的人,成熟的人格、人性遠比完美的法則更為重要。孔子洞穿玄學迷離、直指作為實踐者的人的自身修為、自我改良固然開出一條路,而莊子、哥舒歌、徐霞客……每一個人物亦隱隱代表了某種人類理解世界的過程與面向,化無知為隱約可知,而後再慢慢消化,成為已知。「在那樣艱難的環境下,有人試著突破意識領域的疆界,揭露那隱隱然存在的可能,甚至以一己之身靠近全然未知的神祕宇宙,這是多麼迷人的事。」各自擁有其複雜細膩的心靈活動與面像,這些人物何其迷人。他們既徒手發生了文明,而他們作為一個體,本身亦自成一微小的文明。

文明,無論作為一抽象價值觀被人類實踐後而生的場景,或永恆渴慕的烏托邦,文明就在人裡頭發生。

這不是崇古主義。羅智成對古代人的感動全然基於現代人的感動,文明創造過去沒有的事與意義給現代人,是故諸子在他們的時代興許只有少許特異處,但經由歲月與後人的不斷潤飾,凡人亦滿身光華。古代人因現代人而偉大。「我之所以挑選、書寫這些人,正為著他們一生追求比自己規模更高、更龐大的東西、創造更理想的自己。」追尋理想的長路孤獨而前途未卜,如無邊之夢,只是,夢中還不能任意放肆,夢也有其限制,「根本上來說,諸子懷抱的夢想實難超脫時代限制,縱能夠,亦多半還是不可能實踐的烏托邦式美夢。」諸子之中,會否有人早已隱隱然察覺到這命定的困厄?羅智成神色動容地感嘆:「可是,我珍惜他們對夢想的懷抱。」

因此,當我們重讀三十年前的舊詩,對照此次才收入的新作<洛神>、<李白>、<蒲松齡>,敏感的讀者,或能察覺詩人的目的更呼之欲出了。只因不忍諸子就此湮沒,詩人重新掘出這些人物,珍愛地以書寫來挽留稍縱即逝的靈光,究其本心,不禁使人聯想到對悠悠逝水年華近乎沉緬自溺的普魯斯特。只是,羅智成這卷文明的系譜似乎不僅止於此,事實上,教皇的考古初啟,他還渴望添入更多,那些幾乎被歷史所遺漏的名字,尤其是女性,譬如扮男裝代父出征的花木蘭、《柳毅傳》遇人不淑的龍王女兒、隋唐五代傳奇裡浪漫而富奇想的狐仙妓女……她們將參與詩人的寫作,豐富詩人理想的完美人格。

.jpg)

秘密花園永駐

寫詩近四十載,年少時寫詩、讀哲學而後漸進地發現自己對邊緣難以言喻的喜愛遂主動追求之,乃至於全然不知道自己居然會有讀者的文藝青年,如今,昔日於少數出版的絕版詩集一本動輒索價數千。作為祕教教主,寫詩的奧義究竟是什麼呢?羅智成曾深思良久,直至某一日解答方浮顯於心:「特立獨行的行徑/一孤行的創作事業/是為了未完成的童年」--當然,這只是眾多解答中的其一,因詩人與任何精采的完美人格一樣,深邃複雜,無法用單一詞彙概括而論。可是,或能以佛洛依德的說法來理解這句話,佛洛依德曾指出遊戲給孩子形成一個與世隔絕的天地,而作家創造一個由己而生的宇宙,或更確切地說,他按照一新秩序重新安排宇宙中的萬物。詩,或其他藝術作為富想像的創造,正如白日夢一樣可視為童年遊戲的延續及替代。

寫詩是有趣的,最有趣的是詩就像一座秘密花園,看了多少,對詩的認識就有多少,但人人入眼者不盡相同,花園遼闊,有人提早離席,有人流連忘返。在羅智成眼中,現代詩於過去一百年來不過才開拓了「現代詩」這一小塊領土,而文明璀璨廣博,詩人得在不間斷的自省與探索中開發新的主題與典範;文明遐長綿亙,人將死去,詩卻被保存下來,成為它的記號。