在不為什麼的事情上努力,是對社會最高級的反叛──專訪漫畫家我是白

高一的暑假,白在畫室度過。有晚,他跟班上女生一起回家,天氣冷,他借了一件白色外套给女生。接過外套後女生說:「我就叫你小白吧。」

很短,但那是他第一次是「白」。

後來他去夏令營打工,「老闆要我們給自己起一個字的外號,我就取『白』。在那個暑假裡很多人叫我『白』。」

在別人的呼喚裡,他漸漸成為了白。但直到開始創作、在網路上發表作品,他在辦各種帳號、註冊用戶名時,才發現「白」這個名字總是被別人註冊過。

他轉而輸入:「我是白」。

最後一天下班的地鐵

那些帳號註冊時,白剛辭掉穩定的工作。大學畢業後他去遊戲業做了幾年的美術設計。辭職前其實早就積累了一些模糊的創作衝動,只是一直放在彈匣,沒開槍。正好,「當時在職場的忍耐達到臨界點」。

忍耐什麼?白在公司裡負責管理團隊,外人看起來運營規整的組織,他心中卻不是如此,「我可能為了維護團隊的士氣,要假裝對某件事情很感興趣;或如果說團隊裡有誰工作延期、遲交了,會讓我壓力很大,指出別人不對的地方,是一件很難做到的事。」

.jpg)

這不是他第一次討厭密集的人際關係。小學的時候,班上舉行聯歡會,老師讓年幼的白上台,表演快板 [註 1],「入場前我非常緊張,感覺要死了。」本來以為其他人應該也跟自己一樣慌,「但我看我前面一個表演熱舞的同學談笑風生,我問他,你不緊張嗎?他說不緊張啊。」

「那時我就意識到,人和人的差別好大。」

有差別,所以要磨合。可不斷地磨合、磨合、磨合,齒輪也會受損。

白並非徹底厭惡與人相處。偶爾見一些朋友也挺舒服,只是他不想被逼。做事的時候,他習慣一個人完成所有事,不是想挑大樑,而是為了降低跟人說話的頻率。「上班最開心的,是組裡同事都請假,因為不用跟人說話;太悶了,我還會在公司廁所裡偷偷打遊戲。」

最後一天下班的地鐵,白眼前的生活陌生了起來,倒也像一種甦醒,「我突然感覺地鐵隧道挺神祕的,明明每天通勤都待幾個小時,卻感覺突然不認識這裡。」

後來白畫了一座地鐵,軌道的中央矗立著一面鏡子。

這是他在「我是白」IG 發表的第一篇作品

.jpg)

發呆

白的畫總是孤獨。

白曾在訪談中提及:「以前有陣子比較極端,要在畫畫前想像地球上只有我一個人再開始畫。」《夢遊行星》系列中,也正是描繪了星球漂浮在游泳池、演奏廳、太空艙,博物館——明明是人造場所,卻唯獨缺席了人。

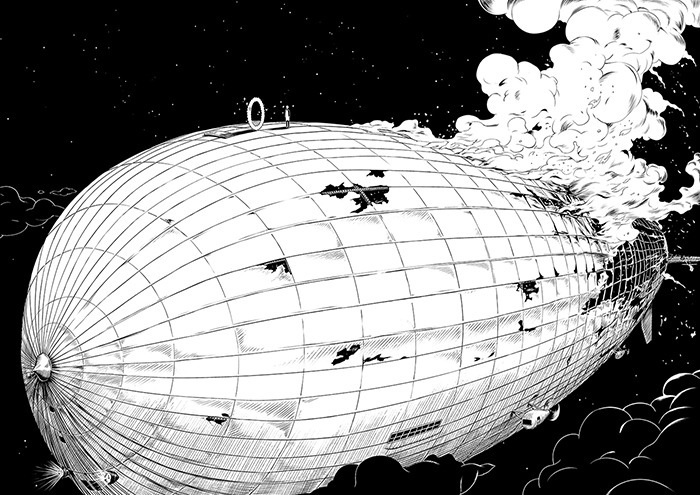

《查克與傳送門》裡人出現了,但被傳送到險境:火車即將經過的鐵軌、墜毀的飛行船、傾圮的摩天輪⋯⋯時間驟停在這些人遇難的前一刻——

他一開始畫的都是類似的單幅系列;會開始畫漫畫,是因為 2017 年來自《軟糖漫畫》的邀約。那篇〈海島〉是角色受困孤島的故事,故事最後,角色遇到另一位遇難者,沒有上演荒島求生的戲碼,反而安份打起了電動。

「單幅繪畫是靜止的圖像,漫畫則有時間在裡面,是你創造的一小段時空。就像我之前聽別人說,『漫畫的漫,可以解釋成在時間上與空間上的蔓延。』」

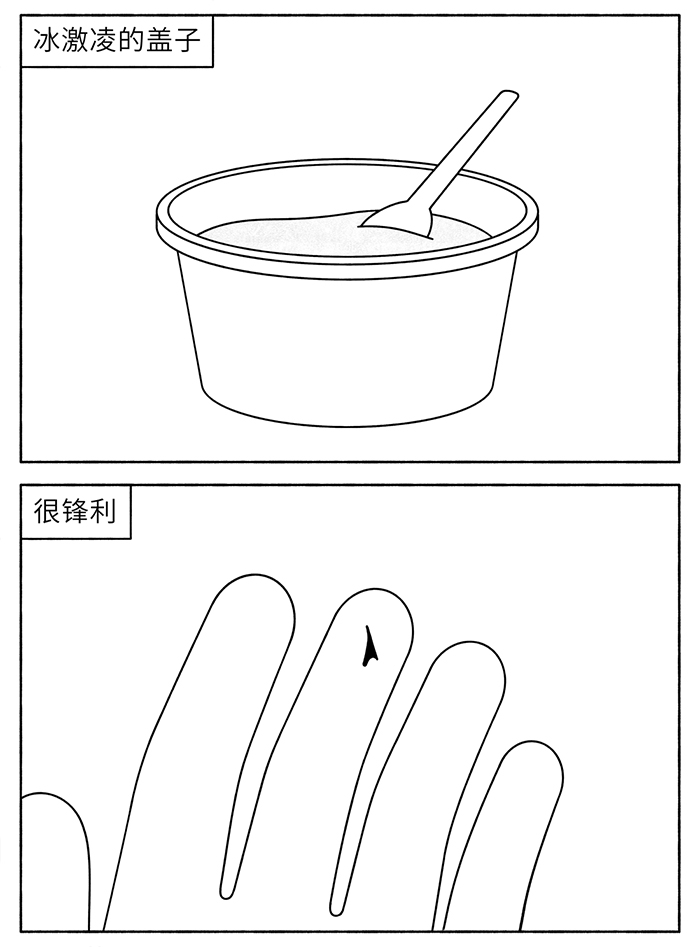

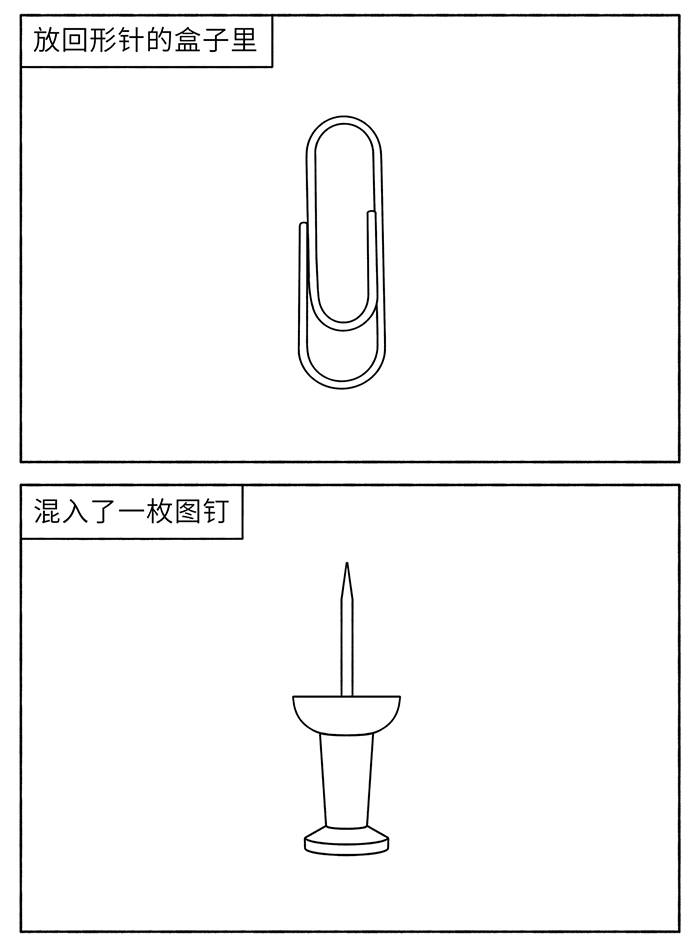

這時的白已很擅長製造神來之筆:引導、並以料想不到的展開震動讀者。分鏡的節奏、畫面編排,創造出讀者翻開下一張畫面時的驚喜。他的漫畫裡,經常先以特寫起頭,隨畫面拉遠,我們才發現,白的世界觀總比我們想像的還要更大:

.png)

超現實的情節一字排開,大場面外,也涵蓋生活的小物件:

.png)

不同於最初單幅作品以細節強調的世界觀,白的作品漸漸只留下必要的線條,剔除沒有用的人物與物件。漫畫中常登場的小白人,原本也只是半成品,「想不到要給他畫什麼髮型、什麼衣服、什麼表情。」—— 加什麼都不對勁,那就索性不加。

小白人沒有造型、沒有表情,只有一副平板的五官,也因此他可以是任何人。有時候對著各種人事物玩翻花繩,有時候遮住每一隻動物的眼睛,有時候跨越一道又一道牆,有時候把水裡的石頭打磨成貝殼,小白人做這些事的時候都是一個人、不說話——那是一種抽離。

抽離,意味著拒絕連結、從規矩與機制脫出;在白的畫作裡,抽離根據於一種「無用」。〈小偷〉描述一個偷書賊的故事:帽子男闖空門,抽出陌生人家裡的一本書,撕下其中一頁,再把這些頁面黏成一本新書,最後又把自己東拼西湊的書放進圖書館。

被改變了、但沒有人發現。

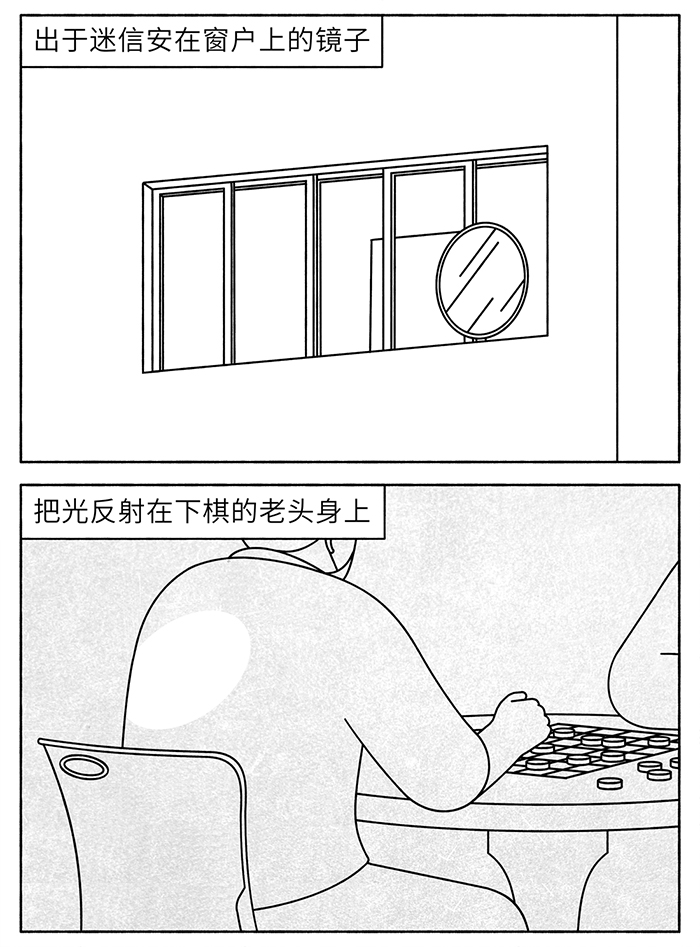

為了一些不具有高尚的意義、又難被覺察的事情而努力,或許就是一種對社會,所能做到最高級的反叛。類似的特質在近期創作的《指令》系列亦有所發揮,「在所有监控前放一面镜子」「劝一个不存在的人活下去」「在天气预报中加入一个虚构的城市」⋯⋯這些不為體制、環境、他人服務的行動,竟讓人看得如此療癒。

抽離不只發生在小白人身上,也是白自己。

他非常喜歡的小野洋子《葡萄柚》,詩集裡這樣寫:

生活和心靈的自然狀態是複雜的。對於這一點,藝術所能提供的(假如它能的話——在我看來似乎它能)是一種複雜性的消失,一個真空,通過它你可以抵達一種心靈完全放鬆的狀態。

之後你可以重回生活的複雜性,也許會不一樣了,也許還是老樣子,或者你永遠也回不去了,但那是你的問題。

但也不用想得太難。對白來說,抽離就是發呆:「其實我平時滿容易發呆的,發呆滿無用的吧。但發呆讓我可以抽離了一下——這種抽離本身就是我生活中滿重要的事情。」

發呆(抽離),就像一塊放大鏡,反而能讓人看見生活中容易被忽略、卻默默堆疊出人生的小事。這也是他最近新系列《附近》的主題:

他說:「世界對我來說就是附近。」

「你的感知包圍你。每天你睜開眼、看見、睡覺、睜開眼、看見、睡覺,重複幾萬遍,就構成你的人生。」

小小的醒過來

白曾聽說他的爺爺也愛畫畫,以前會在廠裡畫毛澤東像。小時候,爺爺給他做了一塊小黑板,白便蹲在地板上,用粉筆在上面畫了一下午,直到蹲太久而流鼻血,才停。

讀幼稚園時,白最喜歡繪畫課,因為畫得比別人好,同學還會帶玩具來讓他臨摹。一路畫到高三,中間也不乏幻想與破滅:「高中有段時間,成績下降很厲害,我就開始幻想一個不用學習、不用高考的未來,而當時電競是剛剛出現的新事物,我遊戲又打得還可以⋯⋯」他的《魔獸爭霸III》打到了松江區第四名,也不是沒有想過,要不要乾脆去當電競選手?

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

想歸想,還是與朋友一起報了藝術聯考。

後來大學考上設計系,白透過網路接觸到不同作品。他會和室友通宵去網吧,不是打遊戲,就是上豆瓣觀摩眾多創作者的畫作與照片,白形容,「那就像面對一個新世界。」那時亦接觸了國內的獨立漫畫,包括《SC》《叙事癖》,這批作品生猛、不按牌理,從人物造型到構圖,都不像市面常見的漫畫⋯⋯這樣的特質擊中了白。

白後來在演講中以生態圈比喻創作圈:「像生物群落,有些佔據很大的生存空間,有些在小眾裡生長。」

開始創作後,也閱讀作品下的留言:有人質問「是夢嗎?」「看不懂?」,也有人從中得到了什麼,「有讀者私訊我說,他從我的作品聯想到了禪宗的公案 [註 2]。」

他不介意,反倒鏡射出對自己創作的理解——

「像說我的作品很開放性、沒有明確主題,跟很多事情、世界給我的感受很像:這個世界沒有主題啊,充滿莫名其妙、神秘莫測的事,所以我也給了這樣的反饋。」

既然人生本沒有起承轉合、頭尾呼應,又何必這樣要求作品?白演講時曾說:「我打遊戲不會有人問我,我做這個操作是想表達什麼。為什麼畫畫就會?」

.jpg)

白也說自己是「感覺流」:「我在畫的時候,不會先預設一個主題。我覺得更重要的是培育一種狀態,這種狀態可以產出創作,在這裡面,純邏輯是行不通的,很多時候是一種直覺:我可以具體說出這在畫裡是對的、這是不對的。」

我問,這狀態就是所謂的「靈感」嗎?

他說對,「這個詞可能會讓許多人誤解,覺得那就是完全隨機的、完全不可控的東西。」但在白心中,靈感並非燃燒,而是燃點:「但就我的體驗來說,腦袋就像一個池子,本來就有好多好多的碎片在糾纏,這種混沌的狀態會在某一刻突然產生一個交集,思維比較打開、能把不同部件聯繫起來——那一刻就是靈感。」

「不完全是憑空發生的,而是半夢半醒的狀態——創作有點像,小小的醒過來。」

.jpg)

玻璃罩下的日子

我問白,會想活在自己作品的世界觀裡嗎?

白說不:「畢竟我的畫裡沒有吃的、玩的。」

說到吃的,「我時不時會跟我老婆去閔行吃炸醬麵,那裡有一條韓國街,有很多韓國人、店面、還有很多韓國銀行。」白說自己不是對吃特別在行的人,但,「那碗炸醬麵,真的很好吃。」

然而那也是封城前的消遣。

2022 年 4 月 22 日,上海一位匿名人士在帳號「永遠的草莓園」發布了名為《四月之聲》的短片。短片講述上海封城,有人領不到食物險些餓死、有人隔離後寵物犬遭撲殺、也有人父親病重但等不到治療,各地民眾喊著「发物资!发物资!发物资!」卻沒得到適當的回應——當時,白也待在上海。

「最大的變化,大概是感覺自己被一個玻璃罩子給罩住了。」

.jpg)

.jpg)

人在上海,疫情壓境,但白說自己運氣好,「那段時間我的生活還可以,但有幾個前提:我的生活物資沒有缺過,正好封城前不久我老婆買了滿多吃的、生活物品放在家裡。也正好我所在的徐匯區,是政府發放物資偏多的區域。」

當時情況並非沒有物資,而是發放不平衡,「當時我父母所在的松江區,物資就發得比較少;反觀我們這邊發放 20 幾次物資,最後還吃不掉。」

.jpg)

「還有一個因素是,我是一個比較宅的人,所以限制我出去不會讓我很難受。」跟著大難一起降臨的,是靈感:「還有這之前我已經進入滿長時間沉悶的、待在舒適區、很久沒有接收新刺激的狀態;但封城,就好像突然降臨一個很大的、異常的生活狀態,給我滿大的刺激。我就在這期間畫一些關於我真實生活的非虛構漫畫。」

〈小區〉與〈封城〉是他剛步入封城生活的哨口:排隊做核酸、空曠的路面、對窗凝望的鄰居、網路上流散的災情⋯⋯這些在白的筆觸下,稀釋得輕而徐,同時凝聚出日常的重量:因為每天做核酸而更認識了鄰居、沒有車的城市天空澄澈、開始少看手機、規律做操,儘管因為長期待在封閉的空間裡,魚丸掉地上的小事都引發口角,但也是一頓晚餐就能和好的程度。

〈封城〉最後,一位溫哥華的醫療工作者告訴白,他把白的〈小區〉印下來、貼在公告欄後說:「希望你和所有中國人都能平安。」

〈白圈〉也是封城期間的產出。白看到窗外隱隱有煙,聯想到封城前兩天,看到一家人在舉辦葬禮,便猜測那火光是在做七。他紀錄,「當時他們燒東西的場景,跟整個封城的大的現實結合在一起,讓我覺得挺超現實的。好像城市被按下了暫停鍵,但生死在繼續。」

所謂白圈,指的是焚燒死者的遺物或紙紮屋之前,會先在地上撒一圈白色粉末,「像造了一個『場』,像結界一樣,圈裡就可以跟冥界溝通。」

「那些夏天长得像没有尽头,我们竟然都活到了今天。」——〈白圈〉

〈白圈〉也如他的成長式。小時候用石塊把鐵欄杆上的尖刺敲斷;長大後看到鐵欄杆時總想:「這東西其實很脆弱,只是大家都不知道。」但現在再也不會試圖敲斷鐵欄杆了。似乎是知道,真正困住人的,從來都不是鐵欄杆。

.jpg)

.jpg)

「封城這樣大的事情對大部分人來說還是很糟糕。對上班族、學生,還尤其是那些有就醫需求的人,可能在當時條件下無法得到及時的救治,非常非常慘。 像我這樣那段時間過得還不錯的是少數。」疫情期間,為了不浪費時間,白制定計畫,每天運動、工作、創作⋯⋯卻也意識到,活著本身,是比鐵欄杆、玻璃罩都還要更大的籠子。

6 月畫的〈房間〉裡,人物在幾坪大的密閉寢室兜轉,不見入口、出口,日復一日。白說,「這是我對於活著的想像,就是被困在身體,困在幾十年的時間裡。但這是沒有辦法抵抗的。你能怎麼抵抗活著呢?」

這裡應該要有一隻

一開始發表漫畫,白對自己即時的判斷沒有信心,便會先畫一些草稿,丟到群組裡,讓三位朋友投票,票數高、自己也喜歡的,才會畫完。「我最初是感覺這幾位朋友的判斷,跟我的長期判斷是重合的,那時候就把他們當成第一讀者、編輯這樣的身份。那時候他們就像拐杖一樣。」直到去年,不用拐杖了,因為已經站得夠穩。

「現在進入某個階段,更清楚自己在做什麼。」截至目前,白在微博上累積了 26 萬粉絲,IG 有 7 萬,國內如《KINFOLK》中文版,國外如 Apple、《彭博商業週刊》、《The New Yorker》都曾向他邀稿——這是他一開始辦帳號時,不曾想過的風景。

2019 年,他出版了無字漫畫集《游戏》,是一本手掌大小、很輕盈的書。

《游戏》後來在比利時、台灣出版,不過用了原本作為備案的標題:《20KM/H》。20KM/H,或白說,「二十千米每小時」,那是蝴蝶飛行的速度——更準確來說,是帝王斑蝶每年從加拿大魁北克遷徙至墨西哥喝采谷的時速。

我問他,為什麼是蝴蝶?

他輕輕地說,答案早就在那裡:「我只是覺得,這裡應該要有一隻。」

我是白 Woshibai

註 1|快板是一種傳統說唱藝術,早年也稱「數來寶」「順口溜」。[點此返回]

註 2|禪宗術語。指禪宗祖師的藉由一段別有寓意的小故事、良言,來開悟參禪者。[點此返回]

.jpg)

.jpg)