音樂有病,依舊殘響──專訪聲子蟲 ft. 聞理

柯明一開始學吉他,是學彈伍佰的曲子。他人生的第一場演唱會,則是伍佰 & China Blue 在九二一地震後的《真世界》巡迴。

那是一個屏東少年,一生中第一次離音樂這麼近。

「高中那時候自己買票、和同學一起翻牆,翹課從屏東趕去高雄看他的演唱會。因為那時在南部看演出的機會很少,加上高中生很難能去看什麼演出,我的印象非常深刻——他們當時在台上搭了一個類似小帳棚的舞台,聲音超級大聲、表演也做得非常純粹,我第一次看就感覺超好。」

「即便最近幾年再看了伍佰的演出,我還是覺得那一場是最經典的。」

聲子蟲對於搖滾最初的感動,非常自然而然——那是超大聲、最純粹的音樂。

搖滾的形狀

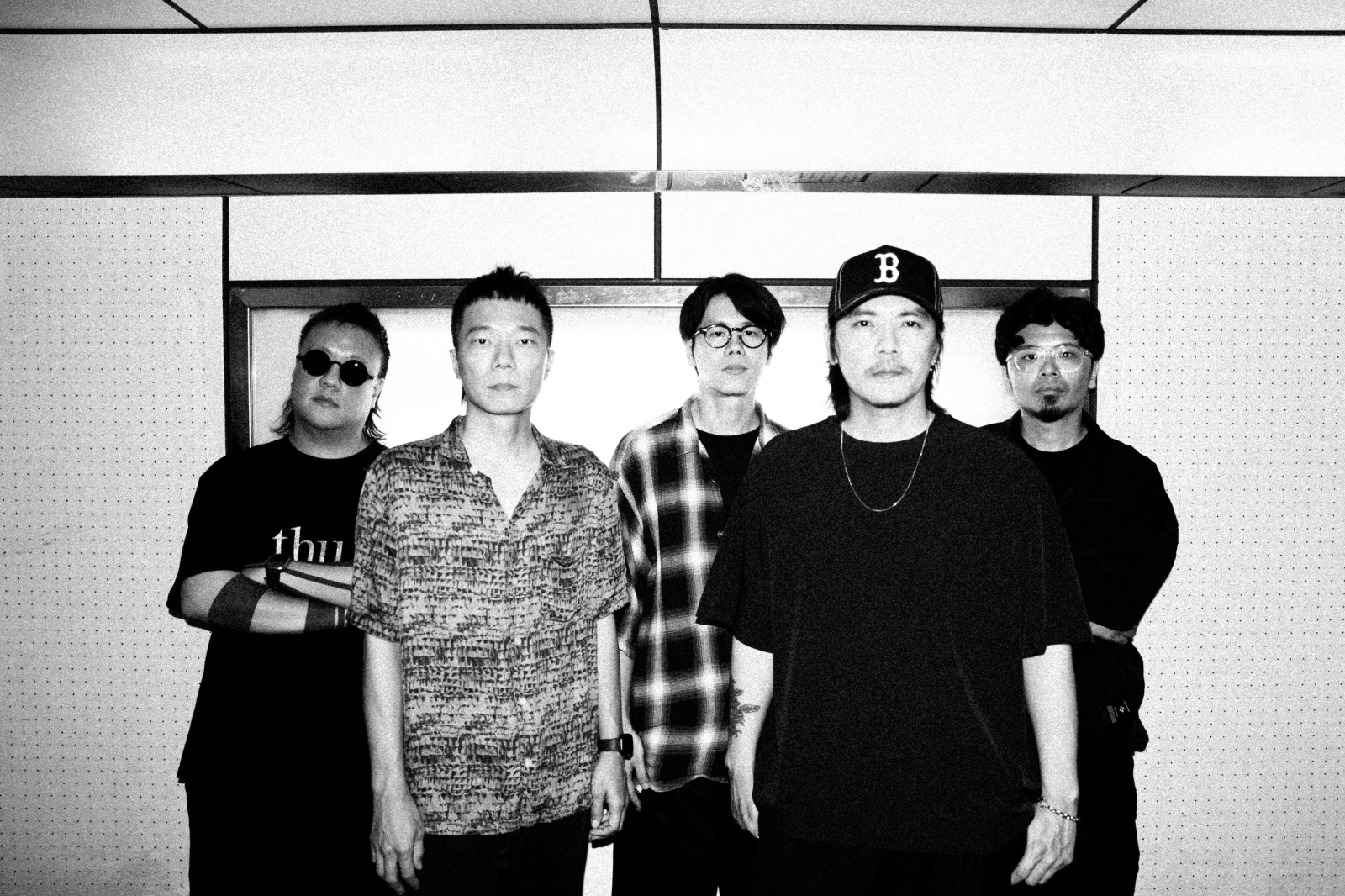

聲子蟲的起點,是一群愛音樂的屏東少年。

吉他手柯明和貝斯手 Q 最先相識,他們是高中同班同學。當時,Q 剛從自然組轉入班上,心在吉他社的柯明,注意到這來自管樂隊的同學成天在聽隨身聽(Q 揭曉答案:「耳機裡應該是宇多田光!」),慫恿他棄長笛彈貝斯。兩人成團、考進同所大學後,再添上熱音社學弟阿甘作鼓手,於是有了起初三件式的聲子蟲。

最後加入的盧律銘,當時自己另有樂團棋盤上的空格,與柯明起初互作彼此演出的支援樂手,最後成了聲子蟲的第二把吉他。如顏料刷了兩次更加顯色,四個人砌起的音牆更厚實。後來再拉上團員們的老友、也是操刀落日飛車等樂團大型演出的演唱會製作統籌聞理,作為監督聲子蟲創作、練團進度的外掛團員,四加一的編制已運行多年。

對搖滾的愛有一百種變形,從董事長、彩虹,到 Radiohead,形狀各異,但都提醒著他們對現場最初的感動。

感動是推進音樂的原動力。好比盧律銘年少時最愛四分衛,cover 過他們的好多歌,甚至曾經跟著他們全台跑:

「那時四分衛出了一張專輯叫《Deep Blue》,很密集地在北中南巡迴,我跟那時候的吉他手騎著摩拖車跟著他們環島,後來他們就認得我們了。演到高雄那一場的時候,主唱阿山看到我在台下,就問我要不要上來唱,於是我就上去唱了〈飛上天〉。那真的是我那時候人生最得意的時刻。」

後來,他一直與阿山保持聯繫,當多年後四分衛發行 EP《大人小孩》時,邀請棋盤上的空格一起製作,甚至同台共演,緣份環繞,成了盧律銘搖滾路上的 full circle。

.jpg)

從四分衛到聲子蟲、流行樂到後搖滾,倒也不必丈量心中「搖滾」的形狀怎麼變異,聞理形容所謂啟蒙,「就是原點,可以是任何楷模。」

盧律銘說:「即便路線可能不斷在變化,但它的狀態或精神是不變的。」

大背光的兩人三腳

回到團員們現在的理型,聞理再提搖滾名團 Nine Inch Nails:「他們年紀六十幾歲還在巡迴,每次都還是能出新招,給我們非常大的刺激。」又或 Godspeed You! Black Emperor:「他們是一個很會說故事的團,現場比錄音更令人驚艷。看他們的演出,會像是整個人被包裹在聲音裡頭。」

如今少有演出的聲子蟲,也不停打磨著現場的聲響設計。

後搖場景裡,台上台下彷彿被音牆隔開,各說各話。倘若如此,比起閉門聽專輯,後搖現場的魅力在哪裡?

演奏者藏身在大背光裡,從不 talking、鮮少互動,因為他們自知那不屬於聲子蟲:「在台上講話是個很需要訓練的天份,要在台上講漂亮話,並讓觀眾可以接收到你真的想傳遞的東西,是非常困難的。若沒有這個方面的天份,那何必講話?我們甚至不唱歌,因為重點就是音樂,全部都出自於音樂。」

聲子蟲的現場,誠然經常給聽眾極大的震撼管樂、合成器、吉他堆疊的巨大音壓,搭配冷冽的舞台燈光,往往讓人無法移開目光。負責演唱會製作統籌的聞理說:「我希望大家來看我們演出是完全專注在音樂上,也不要有任何人有任何的投射或想像,這一切都是一個整體。」

台上的人這麼說,台下聽者仍有千頭萬緒嘈嘈切切。後搖宛如雙面鏡。台上催得愈大聲,台下心緒愈洶湧。「其實開大背光站在台上的時候,底下聽眾的表情我們都看得很清楚。有好幾次演到一半抬頭看,發現面前有人在哭。」

團員們半開玩笑說,現在演出夠少了,表演時只怕彈錯,即便震驚於聽眾的共情,也少有餘力回應。在台上同時身兼導演及樂手的聞理說:「確實會感到很驚訝,覺得哇,沒想到大家對這一個段落是這樣的反應。但我本來就沒有預設過那會是怎麼樣的連結,反正那個連結就是我們的音樂,不如就讓大家自己來,去帶入當下的一些狀態。不論是心情也好或是生活狀態之類,無論開心或難過,我都覺得 OK。」

並不驚擾台下聽眾的心緒流動,台上的他們五人自成一體:「聲子蟲的後搖可能像是我們站在台上聊天,是所有人一起朝某個方向、兩人三腳衝出去。觀眾要看的是我們如何、多快能到達那裡。」

由病至痛

聽眾想像的「那裡」,會是哪裡?

距上一張專輯《真面目》發行只隔了三年,團員們橫跨疫情、家人的病情,交出新專輯《遺心病》。

核心是病。

然而它所講述的,不僅只是柯明、盧律銘兩人父親所罹患的疾病,更是與病相生的團員們,陪伴家人及自我修復的過程。醫學人類學裡,當人們將「疾病」(disease)置於社會關係中理解,所談論的便擴及到「病痛」(illness)——個體在特定的文化脈絡中,針對生活環境有意識的回應,其中包括憤怒、羞恥、恐懼等身心反應。《遺心病》的敘事,一路從治療、副作用、到可能的解藥,宛如他們轉譯自我病痛的療程。

Q 談起自己剛走出的一場復原:「去年有整整一個月,我被口腔內的蜂窩性組織炎糾纏。甚至其中有一段時間還在國外,每天吃也吃不下、睡也睡不好,整個痊癒的過程就是不斷地與疼痛共處。痛到極致的時候,真的會有時空錯亂、甚至有一種抽離的感覺。」

更抽離的,有時不只是生病的人,而是一旁的陪伴者。

《遺心病》的發展,始自收錄曲〈放射線治療〉,是 2023 年柯明在父親開始化療的期間所動工的第一首曲——放射線照的是別人,卻也像是作用在他身上,陪病的人有時身在其中,有時卻像旁觀一樣抽離。「無論病人或者陪病者,確實會有抽離的情緒。因為疾病會影響自己包括周遭的狀態,甚至待人處事的態度。有時想那種抽離,也許是在幫助放下一些執著,開始嘗試去解決問題。」

起初〈放射線治療〉的曲名就叫〈Cancer〉,直白得衝擊。第一版 demo 傳到盧律銘耳裡時,同樣經歷陪病過程的他很快便抓住藏在音樂裡的主題:「我跟柯明可能因為都不是主要的那個陪病者,也因為工作,無法一直陪在家人身邊,所以會有更多無力和焦慮感。」

盧律銘後來將曲名改為〈Radiotherapy〉:「Radio 和 Therapy 可以是一個字,也可以分開來,有更多玩味的空間。它可能是一個名字、一個狀態、或者一種過程或療程,後來覺得這個名字很適合這首起起伏伏的歌。」

而〈放射線治療〉或許也像柯明經歷的一次內在療程。吉他破音在曲子裡層層堆疊,大開的銅鈸加上琴聲 reverb 震出的殘響,似輻射持續輸出,高潮迭起的段落直攻臟器,再片片崩解。

鏗鏘的破體

〈放射線治療〉完成後,新專輯的命題很快定調。這回專輯的製作過程,圍繞著柯明與盧律銘訂定的核心主題,作曲像傳接球,仰賴多年默契,抓出彼此在段落或 demo 檔名中隱藏的訊息,一式六首、長達 40 分鐘,層層鋪展開來。

即便團員間鮮少促膝長談,在編曲上與柯明合作最密切的盧律銘,因為相似的生命經驗,能夠感知柯明在各首歌中隱藏的子題:「這一整張專輯裡,他不斷用不同的觀點在講同一件事情。因為我們沒有歌詞,聽眾可能會比較難接收,但就我自己的瞭解,他創作裡面的感受很強烈。」

聲子蟲在新專輯的新嘗試,是打破以往吉他先行的編排方式,改將節奏組作為骨幹,使聲響更堅實冷硬。貝斯手 Q 卸去了複雜效果,保留更簡約的音色;盧律銘作為製作人,也因為近年電影配樂的歷練,對於音色的選擇更加明確,或嘗試用吉他以外的更多器樂堆疊音色。鼓手阿甘在這張專輯裡則身負挑戰,調整過去碎拍的打法,打入更厚實的節拍:「這就像年輕時喜歡在身上掛一些叮叮噹噹、li-li-khok-khok,現在很像是被迫脫光光、只能穿一件素色踢恤。」

阿甘說改變節奏,就是去打破身體習慣:「畢竟打鼓是一個全身運動。改變這個習慣的過程,等於是要打破過去十幾年的運動習慣,到現在都還在陣痛。」

除了團員們在演奏上的突破,專輯裡唯一搭配人聲、與韓國歌手李瀧合寫的〈副作用〉,也體現了這張專輯裡精巧堆疊的聲音。〈副作用〉穿插著器樂及人聲段落,李瀧在盧律銘設定的架構之上,融合了韓國童謠的歌詞,以及後來補綴的英文歌詞,成為躍出譜面的註解。

盧律銘常拿這首歌比擬 JJ 亞伯拉罕的《S》——

「這首歌的本體是一個故事,可是他旁邊印刷了很多的註解,像是一條條的線,讓音樂不停對話之餘,又加上一些尋寶的元素。」

解說疾病的人

《遺心病》的專輯英文名稱 Long Haul,談的是過程;而專場則定名為 The Cure,呼應專輯裡的最後一曲:「這就像是在挖掘究竟有沒有解藥,或者說其實結局是開放式的,一個循序漸進的過程,不一定會有答案。我們希望把那個『解藥』留到專場。」

想起了 Jhumpa Lahiri 的短篇〈解說疾病的人〉:一名埃及的計程車司機,正職是在私人醫院擔任外國醫生與病人間的口譯。若說《遺心病》是聲子蟲用後搖的音樂語言,不憑藉語彙,將所感受到的病痛轉化為與人共振的聲響,他們發聲時的孤獨,如同故事裡翻譯病徵的卡帕西先生,因為有著為病痛、情感賦形的能力,同樣是浪漫的。

專場過後,聲子蟲又將進入蟄伏期。「我們其實很少見面,平時也很少聯絡。不是因為感情不好,只是因為大家都各自有家庭、也有其他工作。」少數工作之外的碰面,要不是互相帶著孩子聚會,就是到柯明店裡治裝,順道串門子。

細水長流是他們創作十幾年的祕訣,當樂團與正職並行,聲子蟲更作為一種出口。

2023 年做完電影《周楚除三害》的配樂之後,盧律銘曾有很長的一段時間對配樂工作感到倦怠,那樣的狀態他形容,「我非常不想面對配樂這個事情,我覺得我已經快耗損殆盡了。」

好在回過頭,還有樂團。「聲子蟲在當時對我來說就像是一種浮木,雖然說兩邊都是做音樂,但各自能夠給我不同的刺激,因而去創作更新的東西。」

或者說,能夠發問、可以發聲還有太多了。在盧律銘眼中,那便是音樂之於他們的意義:「我覺得當很多的東西有趣的存在,那就會帶動更多好玩的事情。我們都沒有那麼偉大、也不會把自己看得那麼偉大,但是我們有責任讓自己做的東西,是有機的、有趣的;是有質感的、是有想法的。」

柯明說,這就是後搖。「我想後搖有趣的地方,在於它不用歌詞,而是用很純粹的音樂在訴說感受。或許聲子蟲的我們是在作為一個『提問者』,我們不能改變世界,但是我們可以問自己、也問台下的聽眾們,所以我們想去什麼地方?」