女巫之詩,專訪洪佩瑜:去到一個,需要我存在的地方

苡薇薇琪唱歌的時候,昏睡著的泰邦眉頭漸漸舒展。璐安不是第一次聽苡薇薇琪唱歌,每當部落裡有人死去或受傷,亦或是出現天災蟲害,苡薇薇琪都會前往每一戶人家家裡吟唱歌曲。若確認是惡靈造成的災禍,甚至會用祭歌布下結界保護,有時亦給予祝福。大多數人都帶著不耐等待,苡薇薇琪的祭歌深入人們的生活,他們早已無從想像沒有祭歌和儀式,也因此難以相信祭歌和儀式真的有神奇的力量,除非涉及惡靈,恐懼總是比日常微小的禁忌更加力量強大。

——邱常婷《獸靈之詩》

2014 年,洪佩瑜被朋友找去參加政大 X 書院舉辦的工作坊活動,主題是家族排列,她被講師選上台當示範的練習者。她一直記得很清楚台上講師對她說的話:

「妳的聲音是妳爸爸留給妳的禮物。所以妳唱歌的時候,妳的媽媽跟妳的哥哥可以想念這個人;然後對不認識的人來說,可以勾回到很遠的感受。」

那天後來,她倒在王小苗的腿上大哭。彼時距離比賽結束已經過了 3 年。洪佩瑜已經很久沒有在別人面前唱歌了。

許多年後她讀到邱常婷的小說《獸靈之詩》,故事裡年老的部落女巫苡薇薇琪用她的 103 首祭歌為人們帶來祝福與守護,對照曾經唱不出歌的自己,她像是有什麼被打開了:「我自己在現實生活的迷惘,透過苡薇薇琪那個角色,好像獲得了一點救贖。」

想起過去以前比賽時,只要唱的是抒情歌,總有觀眾在台下流眼淚,從〈落雨聲〉〈空白格〉到〈葉子〉,她不知道怎麼大家就哭了。直到苡薇薇琪讓她知道,原來她的聲音就是陪伴、是看見與連結——唱歌本身就是一種給予。

於是她問自己:「我那個能夠讓大家想起某些事情的聲音的召喚,會不會是一個很不錯的能力?」

被允許哭泣的場合

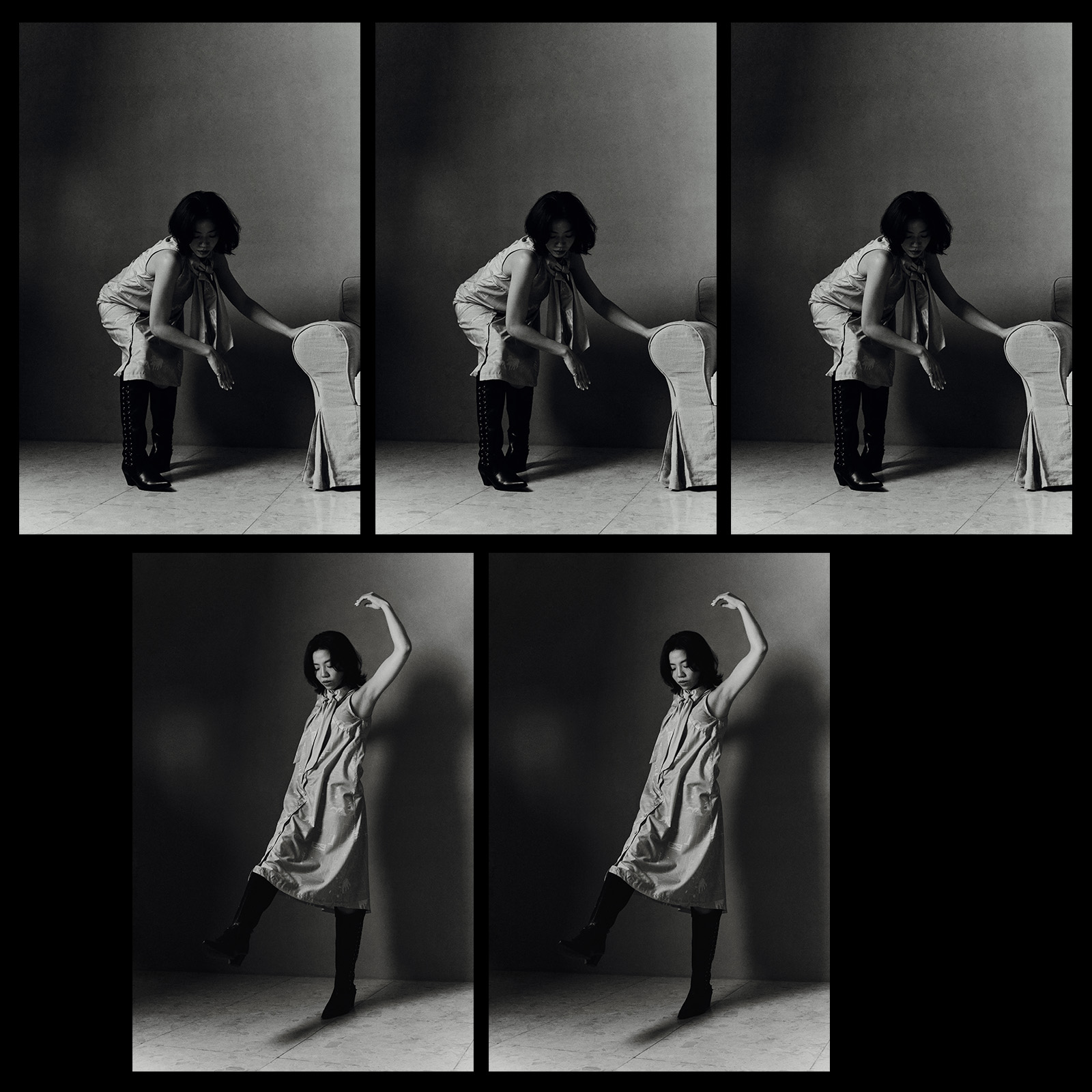

然而比起給予,洪佩瑜其實更習慣接收。用身體接收,那是跳舞帶來的身體訓練。

而接收的是自己。

所有關於自己的認識,幾乎都是在身體中確認的。5 歲那年第一次進到舞蹈教室,在還不知道跳舞是什麼之前,身體就先告訴她當個舞者,「只要可以動的時候我都很開心,那時候我媽說我每天回家看起來都很開心。」

後來進入舞蹈科班,專業的科班系統不只帶給她技藝的打磨,也讓她把自己看得更清楚。「以前會覺得自己很乖,就是一個聽媽媽話的小孩,可是越長大越發現自己其實有很多想法,可能跟媽媽不太一樣——這些有點難以說出口的矛盾跑出來的時候,其實很多時候我是在舞蹈教室裡面認識自己的。」

尤其是即興課。在制式的舞種課程之外,即興課沒有任何身體的規則,只有很多很多的允許:走路、聊天或是什麼都不做,都可以。每堂即興課結尾都有短短的個人呈現時間,老師會問他們在想什麼、為什麼會這樣做,她才發現那些潛意識的身體反應,其實都是自己:「原來我有很多不安、有很多焦慮,各種不太允許被釋放出來的東西,我可以在那個地方好好地看見他們。」

於是開始習慣向身體確認。有時候當體內躁動暗湧,她會意識到是因為自己正在被觀看;有一段時間哭不出來,她知道是自己故障了。

「因為對我來說眼淚是一個很直覺的存在,它是我評斷自己狀態好不好很重要的基準。那時候我整個人的身心在一個沒有很平衡的狀態,所以導致我的眼淚沒有辦法正常地輸出。」

她信賴身體給予的確認機制,直覺會告訴她自己現在的位置,做音樂時也是如此。新專輯《開》在開案之前,她與製作人陳建騏、歌詞及企劃統籌王小苗也建立了一套同樣的確認機制:要做一張身體會有反應的專輯。

反應是動的反應:「它能不能在第一個瞬間就會讓你動,不管是什麼程度的——有一些歌它會牽動你的情緒,你第一秒可能就覺得我要哭了;或是一個瞬間你就很想要跳舞、或是一個瞬間你會想笑,我覺得它都是跟動態很有關係的。」

新專輯開場曲〈一哄而散〉裡她唱:是誰邀請了我——

是身體。

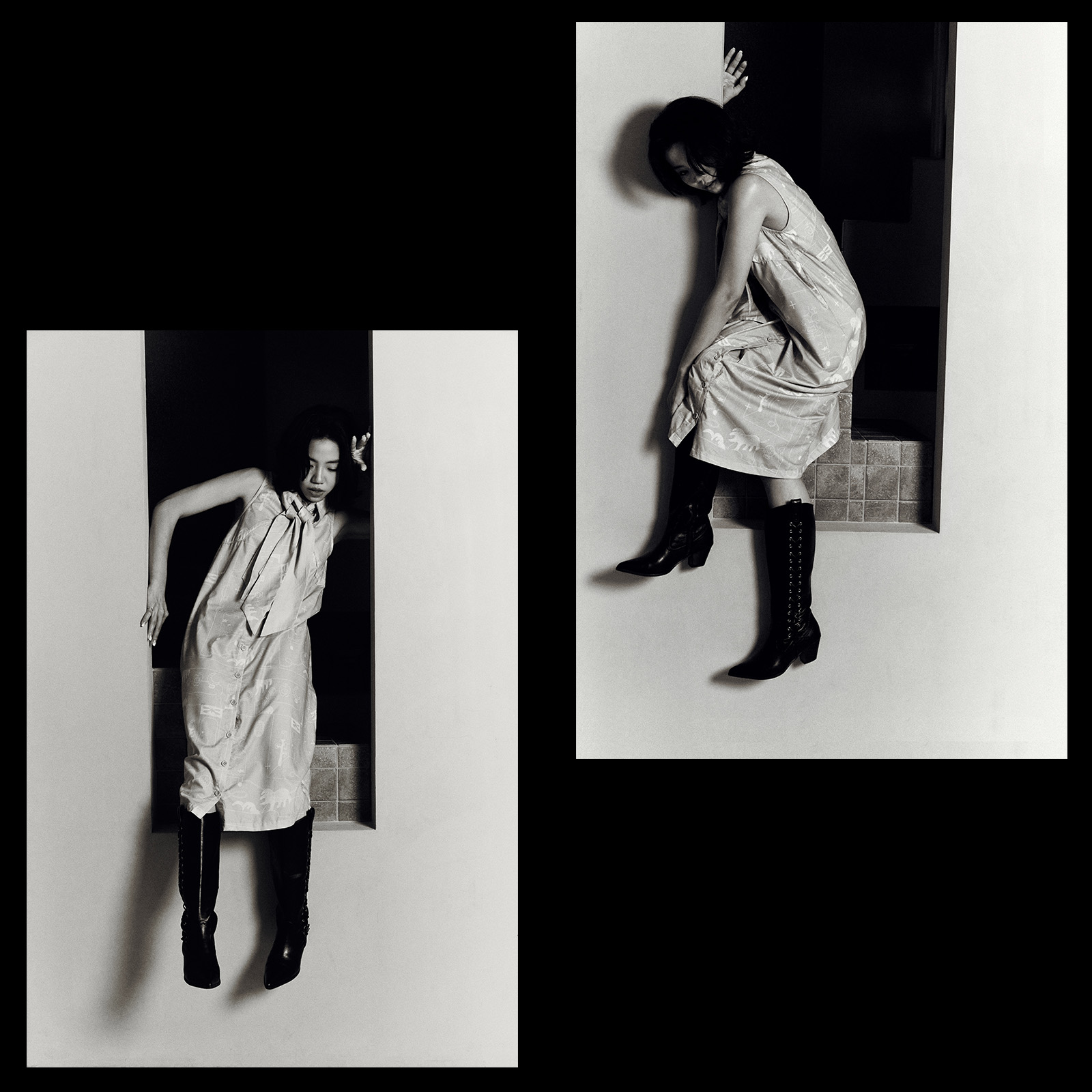

佔地方

放在專輯最後一首的標題曲〈開〉,是整張專輯最先開錄的歌。與其他歌先有曲再填詞不同,〈開〉先始於王小苗的詞,而後才找來擅長電子音樂的 Sophie Lu 譜曲。

洪佩瑜說,她是那種對著文字也能有身體反應的人。

專輯聽歌會上,王小苗分享自己在寫〈開〉時正身處風暴之中,但在歌詞裡,「好像在某一個界線跨過去之後,我決心我要成為可以度過這些風暴的人,並且更加地綻放。」那股由內而外的力量也作用在洪佩瑜身上,文字透過身體長出畫面也長出聲音——一個柔軟的、帶電的聲音。

直覺讓她想到 Sophie 的創作,「我覺得她跟一般電子音樂強烈、直接的東西比起來,多了一層柔軟在裡面。那個柔軟,我覺得就是把〈開〉在講的生跟死、成長衰弱,這些犯錯的事情都接住了。」

歌裡她一連唱了 6 次「然後」,像是用盡全身力量推開。不好唱,卻很必要。「像〈開〉這樣子的作品,我是跟著這個音樂在打開的。不舒服,但是我很享受。」

由內向外的開展,也是身體對自己的重新認識,像是過往跳舞那樣,只是這一次換成音樂告訴她。「每一次都覺得很像在掙脫一個我想像的自己,每一個面向都出乎自己意料。」

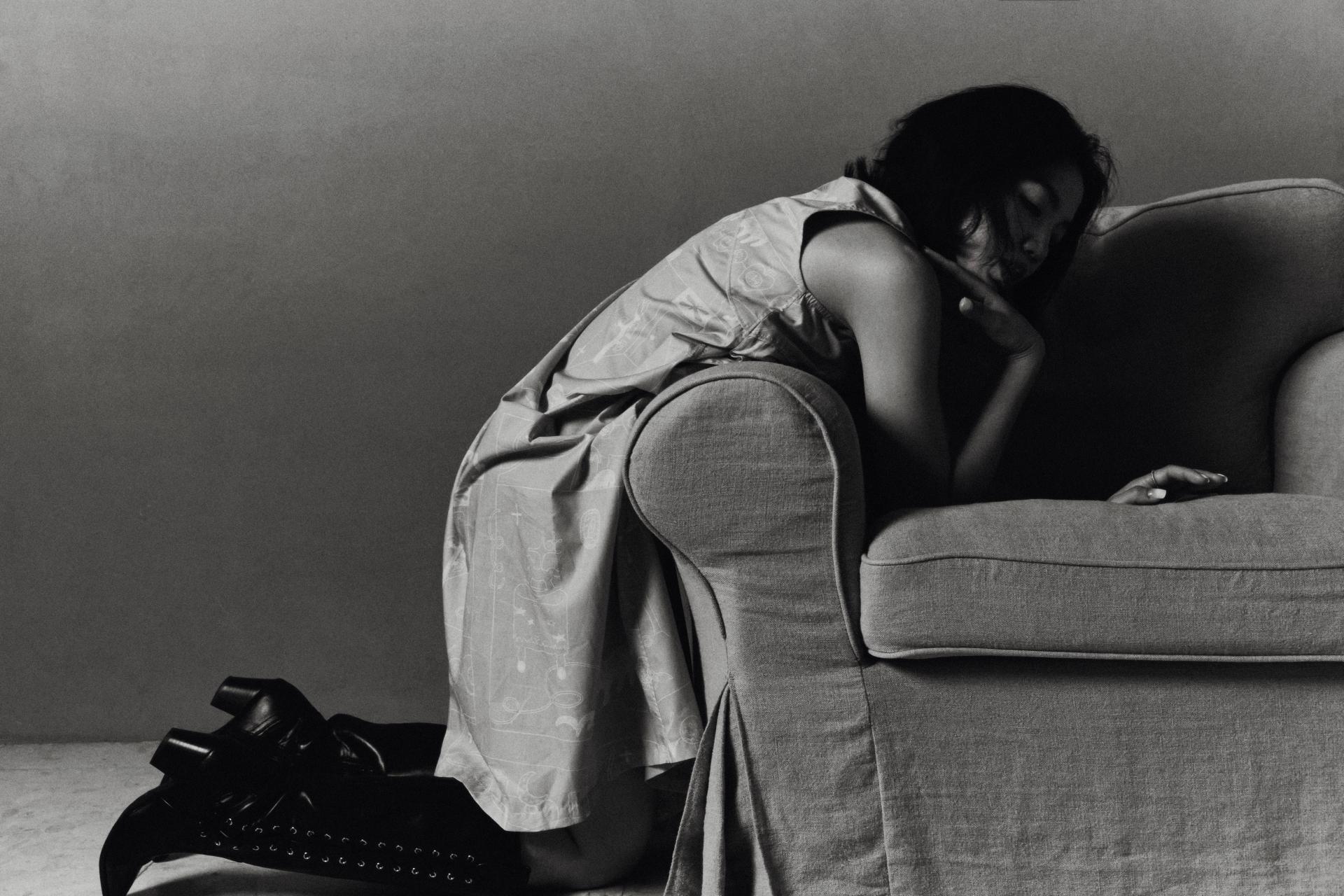

在錄〈完整〉時,她原本是帶著信心進到錄音室裡,沒想到錄到中途,情緒突然潰堤,最後歌也沒錄完,自己一個人在小房間裡痛哭。

「回家之後我有認真想,我可能沒有很正視那個完整的嚴重性。歌詞裡面寫『我曾經害怕遺忘/拼湊著自己』,它很日常地描述著一個關係結束、或是重新看待一段關係的時候的心情,我可能小看它了——我以為我整理好了,我可以去面對這個過程,但是沒有。」

同時也意識到,身體給的都是最當下的回應,而當下永遠無法預期,那是認識自己最困難的部份。「雖然你知道到哪裡會怎麼唱、情感會是什麼,可是每一次唱其實都是重新面對,透過每一次練習我也在感受:原來我在這裡會覺得悲傷。」

另一首讓她哭出來的歌卻是意料之內。〈不佔地方〉的歌詞交到她手上時,小寒特別提醒她到一個沒人、安全的地方再打開,洪佩瑜於是躲進廁所。一看到歌詞,眼淚又一次忍不住爆發。

洪佩瑜說,覺得是被理解了。

最初在討論〈不佔地方〉的主題時,她問小寒:妳覺得純粹的愛、很大的愛會是什麼樣子?這也是她對自己的提問,「因為我是一個很害怕麻煩別人的人,我的私人生活很簡單,真的就是盡量把自己的存在感壓到最低。可是這不代表我的愛、或是我的想要很小。」

而〈不佔地方〉給了洪佩瑜最好的回答:「回歸到愛,它就是真的不佔地方——那是我自己的事情,其實不關於你。可是我們兩個一起的時候,它又是那麼地佔地方。」

「我好像每次都可以從小寒老師的歌詞裡面,找到我自己可以休息的地方。那個眼淚來自於我被好好地安撫、被理解了。〈不佔地方〉也是我在表演的時候很希望提供的:撇除很多既定的規則或規律,我能不能更純粹地看到核心的東西。」

不知呼吸

然而她知道許多人還是用那樣既定的眼光看著自己。新專輯上線之後,一如預料,還是有不少評論懷念那個過去唱情歌的洪佩瑜。

她自己清楚這是必然,卻也能在那些反應裡找到安放的位置。「我不太先去預設聽眾會不會覺得差好多、不適合——說實在話,我覺得這些聲音都很讚。因為他們就都在開的過程,有爽快的時候,但有時候也會覺得天啊好不舒服。」

她在思考的是,既然自己的聲音能夠那麼輕易地引發眼淚,那是不是也可以有一些其他未曾有過的連結發生?「這些情感有沒有換成另外一個方式表達的可能?」

新專輯裡每一首歌都設定了主題,從〈在太平洋中央漂流〉的胎內記憶到〈成功配對〉寫交友軟體、再到〈她者〉談女性主義,走出過往的抒情,聲音還能在另外一片不同的風景降落。

「就像你閃到腰,也會看到新的風景,因為你的腰站不直。我覺得那些東西都很有機,也很想邀請大家來感受一下,然後跟我們分享看到什麼。」

打開必然伴隨疼痛。這是她第一次跳舞時就知道的事情。

每個學舞的人遇到最初的關卡都是拉筋,許多人一痛就放棄,那是一種生理的保護機制。「你可以說拉筋是反人體工學的,它是在找到一個極限。那個極限它確實可以抵達、你也可以去繼續探索——」

但更多時候,痛會讓人懷疑自己能不能抵達極限。

過去舞蹈班的養成讓她習慣去追逐極限,直到長大後才意識到,對自己的探索不是只能往最極端的方向去。

「因為訓練有一個固有的系統、想法、標準,你要達到你才能繼續往前,但這件事情跟你是怎麼樣的一個構成沒有關係,你的構成不是一個錯。有些人確實沒有辦法展開到那樣,身體其實有很多不一樣的形狀可以去探索。訓練雖然有一個規定,但它不是真理,真理是你要找到適合你的,那就是屬於你的真理。」

真理是告訴自己,就這樣也沒關係。這幾年洪佩瑜常常提醒自己記得呼吸,過去舞蹈班追求身體極限讓她往往忘了要呼吸,憋氣積久成傷,肌肉緊繃得像一塊花崗岩板,連舞團的學姊都曾經驚嘆,那不是一個舞者的身體。

直到有一次她去上了克萊茵技巧的課程,為的是讓舞者能夠和自己身上的舊傷共存。課程裡有個掛背的練習,她要維持姿勢 15 分鐘,不能動作、不能站起,那段時間裡只有自己與自己的呼吸。

「因為維持一個姿勢不動,各種舊傷會麻、會痛,全部都開始跑出來。那你只能透過呼吸讓你的痛延展,去代謝調整。」

15 分鐘結束,她起身呼了一口長長的氣,然後發現自己的右腳穩穩地踏在地上。那是天生長短腳的她,第一次感覺到右腳踩在地球上。

又一次——身體會告訴她,什麼才是對的方向。

你是自由的

兩年前拿下金曲獎最佳新人時,旁白唸著評審給出的得獎理由:「從歌唱比賽出身的好聲音,讓詞曲創作人願意為她獻出好作品。」彷彿她的聲音是一個完美的容器。而在頒獎台上,洪佩瑜也回憶了曾經同樣的焦慮:

「很多時候我是一個唱歌的人,所以當被邀請要變成一個歌者的時候,我在想如果我不是一個創作歌手,我適不適合站在這裡、我是不是可以詮釋這個角色?」

那一張讓她得獎的專輯《明室》裡,她其實參與了 3 首歌的創作,一首寫詞,兩首寫曲。但在新專輯《開》裡,創作的 credit list 沒有洪佩瑜的名字,她再度退回一個唱歌的人。

曾經的迷惘,如今成了她樂在其中的挑戰。「第二張專輯我給自己的挑戰是,再讓我自己出來一些。因為這次的作品我都沒有參與,都是創作者們提供他們最棒的想像,我們在各自很擅長的地方給出很讚的東西之後,看它會長成什麼樣子。」

在各自擅長的地方——那是李焯雄告訴她的。比賽完後的很長一段時間,她不甘心只被當作一個會唱歌的人,「有一段時間我是很在意的,我跳舞跳很久,可是好像大家沒有因為舞蹈認識我,而是因為一個很快速的比賽。那時候會很想要透過舞蹈證明一些什麼,自己在跟自己打架。」

直到 2018 年演出舞台劇《時光電影院》,在劇場裡她重新開始唱歌。當時李焯雄對她說:做妳會做的事情,就是這件事才是最重要。

會跳舞、會唱歌、會演戲,做自己會做的事情是最重要的。創作——不太會,那也沒有關係,做個單純唱歌的歌手在這個世代已是稀有,而她願意擁抱這份特別。

回想上一張專輯中第一次嘗試寫詞,一首歌拖稿無數次,連她都覺得久到不可思議。後來才知道,是身體告訴她還沒準備好。「我覺得我好像有點害怕把書寫的自己分享給大家,要把那些很私密的東西攤在大家面前,我其實到現在都還是有一點沒有那麼舒適。」

「我有時候看到大家寫出屬於自己的作品、唱出自己想講的話,都覺得是一個很棒的過程。但我同時也在想,如果是自己寫的詞,我會很快地意識到是在寫某個東西,但當我自己跟作品拉出一段距離的時候,我在每個階段、每一次演出唱這首歌的時候,我都會有新的想法跟念頭。我覺得以一個這樣子的狀態去詮釋歌曲的時候,我感覺更自由。」

島嶼漂流

「跨越邊界是軍方對保留地人設下的禁忌,但不代表想要打破禁忌就是錯誤、是背叛,不要被軍方愚弄了。你的父親想要離開邊界,他有他的理由⋯⋯或許你不相信,我也無法詳細解釋,但如果你已決定要做件事情,就絕對不要猶豫。」

——邱常婷《獸靈之詩》

2018 年,洪佩瑜去日本打工度假 8 個月,與台灣的一切近乎失聯。在那段離岸的日子裡,最深刻的身體記憶是自我介紹。「因為是完全陌生的環境,我又是去打工,所以我真的一直都在跟別人自我介紹:我是誰、我來自台灣,我在台灣是一個劇場表演者,也唱歌。」諸如此類。

與此同時,心底也有聲音浮現:「我為什麼會在這裡?這是一個我需要存在的地方嗎?」

這個問題直到回到台灣之後,依然不時在心中迴響。即使回到生長的地方,也不一定就是靠岸。「我從小一直覺得自己的狀態有點漂浮,我覺得我的根好像有點淺、好像隨時都會漂走,不確定自己在的地方,是不是一個可以一直待著的地方。」

「長大之後可以連結到,可能是因為環境的狀態,有可能漂浮是這座島嶼的一個體感,而我其實是跟這個島綁得很緊。也許我的漂浮,是因為這個島也很漂浮。」

也不是沒有感覺到著陸的時候,「每個階段可能都有不太一樣的著陸點,像一個小小的地標。」曾經二十歲的時候,她在舞蹈裡得到著陸的感受。三十歲之後發行專輯,那又是另外一次著陸。

「我可以在這個事情找到讓我安穩下來、沉著下來的瞬間,對我來說那就是著陸的感受。可能我這輩子就是在蒐集這些一點點一點點著陸的感受,讓我可以更踏實、更穩定接受自己是什麼狀態,我覺得就足夠了。」

著陸一下就可以繼續漂流,而離岸是為了靠近另外一片土地,又或者也可以是一種常態——洪佩瑜還沒有答案,但她總是願意隨時出發。

專輯裡的〈在太平洋中央漂流〉她唱道:「像場無聊的夢/越探越朦朧/琴聲搖晃/載我漂往 不存在的地圖」

不害怕漂往未知的地方。像是那首歌的標題:你是自由的。

2025 洪佩瑜《開》演唱會

時間|2025.12.06(六)19:30

地點|台北流行音樂中心

➡ 購票請洽 KKTIX