等神來的時候,人卻先走了──專訪郭品潔,最靠近詩的是嘆息

「我不相信天是藍的,/我不相信雷的迴聲,/我不相信夢是假的,/我不相信死無報應。」〈回答〉前身是另一首題名〈告訴你吧,世界〉的詩作,鏗鏘的音節,訴諸覺醒者面對文革時期社會現實之憤憫,標誌朦朧詩派的誕生,文革也在那一年迎來終結。1976 年的北島。

「我偏愛狡猾的仁慈勝過過度可信的那種。/我偏愛穿便服的地球。/我偏愛被征服的國家勝過征服者。/我偏愛有些保留。」詩裡幾乎每行以「我偏愛」開頭,排比修辭堆疊出複沓韻律,〈種種可能〉收錄於《橋上的人們》,那是她拿下諾貝爾獎十年前的詩集。1986 年的辛波絲卡。

「別再說是誰的錯/讓一切成灰」瘦削的短髮女子走上建築物外牆的金屬梯,一層接著一層。「用一種介乎明確跟遲疑的步態往上走。同時她的歌聲隨著前奏出現,這是她〈遺憾〉的 MV 。我剛好看見。」女子最終走上天台,風把髮絲吹上她的臉。1995 年的許美靜。

然後是 2010 年的郭品潔,做了一個夢。

那夢是一個句子:「有一封未具名的邀請卡來自西伯利亞。」西伯利亞的遙遠冰冷,文學意象中的流放地,「如果你夠虔誠的話,藝術女神會從遙遠的西伯利亞寄邀請卡給你。」

這成了他最出名的一首詩〈我相信許美靜〉的第一句。全詩以「我相信」穿引,是辛波絲卡給他的聲腔;對相信的決然,則是要回答北島的〈回答〉,「作為一個寫詩的人,像類似這種——如果我先不要管這首詩的政治語境——裡面表現的懷疑、不信、失落、哀悼、痛楚,都是我熟悉的。那有什麼東西是我相信的?」

而他相信安娜阿爾卡季耶芙娜。相信七月和窗口的類固醇。相信許美靜。將事物列序,流出了時間和聲音。爾後台灣的新詩寫作者,多少傾心於詩中詞語重複的悅耳,意象隨機擦撞的星火。

我相信七月和窗口的類固醇。

我相信善良總是伴隨著失望。

我相信沒有了衣服,每個人看起來都不太正常。

我相信馬拉末說的:要犯錯很容易。

我相信歸咎給別人同樣很容易。

半瓶伏特加和手風琴,

星期二,雨天,我不會再親你了。

詩像愛,這一次做得再好,不能免除下一次。

我相信軟管的盡頭,我們又靠近了一點。

「絕大部份在我的經驗裡,都是詩寫完以後,它一點一滴、一點一滴在不同的時刻——可能隔了很久——你才看出這首詩要告訴你的是什麼。」後來郭品潔才知道,在他的半個故鄉恆春滿州鄉,每年國慶前後都有灰面鵟鷹自西伯利亞飛至。神明早就邀請他寫詩了。

天是藍的

說起神,郭品潔是真的相信。「我必須相信。我的經驗告訴我的確是有。包括詩歌、藝術,包括科學的進展,包括文明,我覺得它的演進、它的發展,最重要的都是靠個人的單點突破,隨後才漸漸地大家跟上。」

「就像跟任何最好的藝術一樣,你不知道它是怎麼來的。連創造的人應該也不知道。那我們方便起見,就歸之神的眷顧。」

但神不會無緣無故眷顧人,對郭品潔來說「才華跟努力是完全必要的條件。」然而他從不覺得自己有才華或努力。所以能做的就是等,等神來。

國中時,第一次有神路過。字句忽然湧現,抄寫在筆記本上,至今如此;接連他周遭的餐巾紙、廢紙頭、掛號單也佈滿字。

等待沒有捷徑,「寫詩這件事不是你撒網捕魚,而是你如果夠幸運、或你夠專注,一直在等待詩歌這件事發生。你可以嘗試各種方法,說穿了也沒有什麼特別,就是看書、看電影、聽音樂。」

但等待也並非停滯,「盡可能閱讀,特別是重複閱讀、理解那些越來越困難的東西。」他將這樣的狀態稱為「前詩歌狀態」:「當句子出現以後,你就能緊緊抓住——或者說那個句子會緊緊抓住你不放。」

只是在被詩抓住的同時,病也抓住了他。

十幾歲時雙腳開始不能動彈,與疼痛搏鬥,但始終查不明原因。是三十幾歲某天偶然在報紙上看到有一位醫生發表相關研究,對照症狀相似,特地掛了號台北求治。那是名為貝歇氏症,來自絲路國家、神祕且極其罕見的自體免疫疾病。當時的他首度擁有了確診病名。

由於病因不明,醫生只能控制症狀。不時的關節發炎、潰瘍,每天必須對抗重力才勉為行動,命運把他揉在手心。

好多日子我必須懷著恐懼醒來,動動腳趾頭便知道今天又毀了⋯⋯躺不下的夜晚,我反覆凝視,近乎無聲地唸著筆記簿裏的句子,嘗試各種方法要她們更簡練、更繁複一些。如果詩是我所能知道的「更好的事情」和「更好的休息」,寫作則可說是為了不斷地重寫這「最後的話語」所做的努力。

——《讓我們一起軟弱》後記

苦難與藝術的糾纏常被浪漫化,尤其一個懷病的詩人——殘缺與美、崇高的文學形象,他卻不以為然。「你會以為生病跟寫作有一種相照應的關係。甚至比較常見的方式就是,我們會引一段作者談論病情的內容,然後再介紹他寫過的一些句子——但我覺得不是這麼一回事。生病不會讓你產生那些字句。」

痛過的人明白,病從來不是繆思。「這是很簡單的邏輯。要不然每個病人應該都是大詩人?而且病得越嚴重應該寫得越高明?生命造成的一切,並沒有賦予你什麼能力或特權。」

所以不要再拿苦病去交換寫作了。他第一本詩集叫做《讓我們一起軟弱》。

「到現在我還是沒有辦法直視發生在我身上的症狀或疼痛。就像你沒有辦法直視太陽一樣。」

旁人常說:正視疾病、和疾病相處⋯⋯「這些詞對我來說都沒有中,都沒有中。」如同不會有人說,要去正視太陽或和太陽相處。疾病對他而言就是太陽:巨大,灼熱。

面對苦難,古今中外唯有以「殘酷劇場」著稱的藝術家亞陶令他信服。亞陶自幼受精神疾病折磨、接受電療、牙齒脫落,「他在精神病院裡,在紙上作畫,或戳或割裂,或寫出來像咒語一樣的圖文。」

某些作家之所以成為文學或知識上的經典人物,正是因為他們的作品沒人閱讀,因為在某些內在本質上,它們是不可閱讀的。

——蘇珊桑塔格〈走近亞陶〉(1973,姚君偉譯),《土星座下》

太陽之於他,隱喻了毀滅卻也是必要的溫暖。由於行動受阻,只有游泳能讓他活動身子。搬家時泳池是必要考量,「只要那個地方有露天游泳池,我就會對那個地方充滿感激。」

他奉行露天的基本教義,連罩上彩色遮陽網也不行,「要有太陽。可以看到天空。 」

天是藍的,水是藍的,游泳池是藍的。那是他人生中唯二不必記掛重力的時刻。

雷的迴聲

另一個時刻,是寫詩。

經歷等待,字句降落後,進入漫長的修改。寫作才正要開始,「你會調動所有你從來不知道你有的各種能力,去投入它。因為修改這件事,不是從頭修改到尾;而是從任何地方,多寫一個句、少一個字,都會牽涉這首詩的其餘部份。包括還沒有寫出來的部份。」

他秉持海明威的冰山理論:把文字中所有已知的事物刪去,剩下就是最誘人的黃金:「你寫不出來跟寫不好的東西,永遠千萬倍於你已經寫出來的東西。這些東西會成為冰山的底部,支撐你寫出來的。」

改到最初的字都失去也沒關係,「擔心這個太過奢侈了。你寫到一定的程度的時候,你就知道你寫不下去,只能擱著,會有一兩個地方一直哽心裡。詩歌不會放過你的。」

而最常卡住的那根刺,是聲音。

「我也是用耳朵來寫東西。所以詩歌的聲音優先於一切,優先於意義優先於表達,優先於意見,優先於任何你可以說得出來的道理。一首詩歌要成立,對我來說啦,最重要的就是聲音。」

「單相思過了五十年也會成為寶物」

星屑蘇打兩份外帶

起霧的車窗寫上辛苦了

瞧著往下邁開的腳步

扔不掉的東西使人孤單

摩天輪可記得遠際的

自己和親吻的彆扭

胸臆被不耐煩

的咂嘴聲淹沒——郭品潔〈所以不用同情我〉

詩的艱難,是他的生存裡僅剩可控的美麗。這與文體形式上的獨特性及創造性有關,「用文學批評的話語,寫詩就是在『創造個人獨特的隱喻』,就應該是只有你才能寫出來的東西。」

「從技術上來說,幾乎絕大多數的事情我們都可以『再描述』它,用不同的角度、不同的理論、不同的觀點、不同的想法、不同的時空,再描述一個人、一個事件、或一段情感。但你要怎麼再描述一首詩?除了重新朗誦一遍以外?」

詩就是詩自身。詩只能是詩自身。

他舉例,凡是名留青史的繪畫、樂曲、雕塑,多為應邀而做,根本上是由宮廷、教廷等他人催生,背後仰賴資本,「即便才高如梵谷,他也會抱怨沒有錢買顏料。但寫詩的人,應該沒有任何理由說:我沒有錢買筆,所以我寫不出詩。」

但也因此,詩人對自己的詩需要絕對地負責。「詩寫出來了,它就不屬於你了,它就對世界敞開了。你沒有特權——沒有解釋的特權。它未來應該成為一個什麼樣的詩、受到什麼樣的注意,這些你都沒有特權,你也沒有辦法左右。它成為人類用語言創造東西的一個事件,但是如果你的名字標註在上面,那這首詩所有的成敗都在你身上。」

「你不能把你沒有寫好一首詩、寫不出來一首詩怪罪給別人。你必須百分之百負責。」

我說,聽起來壓力很大?

「欸,不會,我反而覺得非常幸福。」

他說,「因為這使你取得一個明確的生存感。」那種感覺是:「你創造出來的東西,完完全全是你的創造。」

得以用創造來抵抗不斷病弱的軀體,從命運的手心奪還一點活著的實感,至少他還有詩。而詩也只需要這樣就夠了。

.png)

寫作之初,沒有立志要當什麼詩人,「沒有。我沒有全心全意奉獻,所以詩歌女神也沒有對我特別青睞。」詩作僅給少數朋友傳閱,不曾投稿,遑論出詩集。大學及研究所時期也一心浸淫學術研究,憶及當時:「詩歌是我私人完美的秘密。」

因此出版路上全靠貴人。研究所期間,郭品潔認識了同學蔡宜剛。2003 年,諾貝爾文學獎得主索因卡受邀來台參加書展,《人間副刊》便邀約曾翻譯其作品的蔡宜剛寫一篇專文;他猜那時蔡宜剛一起把他的詩給了副刊。

以〈懷人〉及〈事物的自由〉兩首詩初登場,稿卻不是自己投的。

地獄在人間

所以我們選擇活著

沒有真正的懲罰

沒有一個字眼

值得過份認真

「並非眼前的事物令我退卻。」

誰的意志閃爍

留言只剩一行

——「我們沒有秘密」

使我們不自由的事物也不自由

——〈事物的自由〉,《讓我們一起軟弱》

想當然出書也是。後來經由蔡宜剛結識時任大塊出版社的文學線主編鄭立中,「立中把我的私稿——也沒有告訴我——直接給了大田出版社的總編輯莊培園小姐。」或許知道你可能不會答應?「我不敢那麼說,但我猜也是他們有某種奇怪的義務感吧。他們應該是喜歡我寫的東西吧。」

2003 年《讓我們一起軟弱》出版,以為把一生出書的份額用完了,然而與之相反,他萌生出義務感,「你開始明白你寫出來的東西,除了作品是你自己的投入,但資源都是承襲作家啦、電影導演、音樂家,或你曾經蒙受過、激發你的想像跟創造能力的前輩。」

接受自己真的作為一個詩人。面對讀者,面對編輯,面對採訪,也面對自己,「你有責任跟義務,讓這個行列,往前跟往後,更自由更健康地發展。」向來避世的他,難得有了前輩的架子:「不管任何時代的任何時刻,有才華的年輕人,不管主動或被迫投入詩歌的行列,都是人間最寶貴的事情。」

因為曾經,他才是被年輕人照應的那個。

夢是假的

可以說清大是一切開始的地方。碩士期間,同學擔心他論文寫不出來,牽線讓他得以在亞太/文化研究室待上整天。研究室座落在人社院旁,一片落地窗全景正對相思湖。

同樣出入研究室的還有中文系學生,郭品潔就這麼結識了小他幾歲、初入大學的鄭聖勳、宋玉雯和陳筱茵。當時他們不知道他有在寫,1998 年郭品潔完成碩士論文就此別過,直到第一本詩集 7 年後,三人邀請他回清大演講,敘敘舊。

那時候,蜃樓已經在了。

2009 年,三人一邊讀中文所博士班,一邊在青草湖附近合租,弄了一個小出版社,名字就叫蜃樓出版社。這些都是郭品潔去了才知道的,他們廝混數日,聊不完的話題如打開宇宙,相較於靠藥物支撐的自己,他形容他們:「已經完全是頭角崢嶸、意趣橫空的角色。」

蜃樓有論叢及文叢兩個出版系列,前者著重文化研究,後者則關注現代文學作品,「他們就跟我說,文叢第一本書,要做我的詩集。」郭品潔笑了,「你看我的朋友,都是一些不事先告知就直接發派任務給我。那我應該是⋯⋯」

應該是認了?

「喔我不能不認!你在那種氛圍,在那種與有才華跟有熱情的年輕人密集的相處之下,你好像被注射了某種來源不明但效果奇佳的違禁品。回去以後,才意識到事情的嚴重性。」

當時他手頭上只有五六首詩,其他都是去清華接受「洗禮」才寫出。「有時候一個禮拜可以寫三首。那時候還沒有 LINE ,我們都是用電子郵件。我都會報告,怎麼辦?我真的又寫出來了?然後隔天又真的又寫出來了——」

那本一頭熱的詩集,就是《我相信許美靜》。

郭品潔說,那是他此生唯一一次,等到了繆思大發慈悲。他也相信,繆思垂眼的恐怕不是自己,而是蜃樓三人的光輝,尤其那粗框眼鏡、無袖背心又一頭金髮的鄭聖勳。

怪才。郭品潔是這樣形容鄭聖勳的。「永遠,腦子永遠在動,永遠。沒有一刻休息。啤酒、香菸永遠在手中——不然就是在口中。我們在一起的時候是這樣。」

他是團體的核心人物,詩人唐捐曾寫他是蜃樓上的王子,在研究與創作上都天賦異稟,研究主題從現代文學橫跨動漫、偶像文化,同時投身憂鬱理論和情感研究;更為人知的身份是詩人,《少女詩篇》承襲寺山修司,簡單的文字展示他的變態與羞恥。

鄭聖勳也是蜃樓的美術編輯,幾乎所有出版品都由他包辦設計;熱愛游泳,會一大清早泳渡碧潭;也愛唱歌彈琴,自己編曲作詞,如今還能找到他在貴州唱歌給孩子聽的紀實;詩集出完隔年又在重慶大學當起研究院助理教授。

三人攜手打造下,一〇年代迎來蜃樓出版的黃金年代:游靜《裙拉褲甩》、唐捐《金臂勾》與《蚱哭蜢笑王子面》、吳永毅《鬼在春天做什麼》、邱剛健《再淫蕩出發的時候》⋯⋯輕薄、實驗、野性,那是台灣獨立出版中頗具傳奇色彩的一頁,儘管後來幾乎絕版,卻受許多寫作者寶愛。

是出版社與作者,但更多是文學以外的關係。知道郭品潔行動不便,幾人特地從台北下恆春找他,「我住的那個地方,是面海的台地。」可以看見無限美麗的關山夕照,待遊客散去,「晚上那個地方完全是黑暗的、馬路上完全沒有車。我們在那邊飲酒作樂。」

會聊詩嗎?「不會。完全不會。亂聊。除了詩歌以外的各種事情,聊一些八卦,或者他們在做的一些事情。反正他們在我看來都無所不知、無所不能。」那晚是他的〈Candy Night〉:

「D,我要怎麼旋轉它」

「你要先搖——」搖一搖,因為我喜歡

星星和某個沒有星星的夜

晚,我喜歡有時讓你哭。

先注視對方 2 秒再微笑。

老朋馳——奶油色尤佳,

鑰匙放左邊拉鍊口袋。

我害怕自己也許沒有

那麼失落。結果咧,

結果咧?

「『我要怎麼旋轉它?』這個是宋小姐說的。然後回答她的聖勳:『你要先搖——』」旋轉的東西是平板電腦。那天沒有星星,風大。他都記得。

〈Candy Night〉收錄於第三本詩集《未果的差事》,是恆春時他與鄭聖勳的約定:「現在想起來,聖勳可能比我們所有人都更敏銳地感受到時間的緊迫,所以不知道為什麼,只要他叫我做的事情,我就會加倍努力去做。」

2015 年完成《未果的差事》時書名已經取好。隔年 2 月霸王級寒流席捲北半球,鄭聖勳在重慶因緊閉門窗而一氧化碳中毒過世。

死無報應

他死前還沒來得及完成排版。《未果的差事》真的成了一樁未果的差事。

那一年好漫長,蜃樓剩下兩人,是她們去重慶把鄭聖勳領回,安葬故鄉彰化。「聖勳走了以後,大家雖然沒有明講,應該也都知道⋯⋯會結束了。在結束之前,她們還是努力⋯⋯等於說這是一個死約定。我不知道耗掉她們多少的力氣。」他心想,大概就停在這了。若不是蜃樓,恐怕無人幫他出下一本。

最後《未果的差事》的詩稿一字未動,封面放上鄭聖勳畫的星辰,並順利在 2016 年年末問世。他請她們在詩集前面加上四個字:思念聖勳。

2018 年,蜃樓出版了《聖勳作品集限量版套書》,涵括收錄學術研究、文學評論、詩集,附錄別冊《怎能忘記你》包含一本創作手冊、專輯及親友的紀念文。是蜃樓出版社的最後一本書。

說再見的時刻到了。儘管他一直以為自己會是被道別的,而不是道別的。

再三年,曾與鄭聖勳一起合寫文學研究集《明星》、也是再現劇團團長的黃民安,在草草戲劇節的演出空檔心因性休克,也走了。「我還有當年《明星》出版以後,聖勳帶著黃民安到恆春來找我,我們一起去海邊游泳,我們三個人的照片。」

那時天是藍的。

2016 年的鄭聖勳 38 歲,2021 年的黃民安 41 歲,2025 年的郭品潔 60 歲。現在只剩他一個人游泳了。「你可以看到照片裡面,年紀最大、身體最糟的那個人,苟活到現在,苟活一輩子,看著兩個他們兩個多才多藝、令我瞠目結舌的人走掉。」

「天底下沒有比有才華跟有熱情的年輕人,更值得我們去珍惜。」哭完後他說:也沒有比看他們走掉更令我遺憾。

有時腦中還是會有聲音。想起他們還在世的時候,每隔一陣子都會問:寫新東西了沒?

頭一次,他想為自己的詩做點什麼。

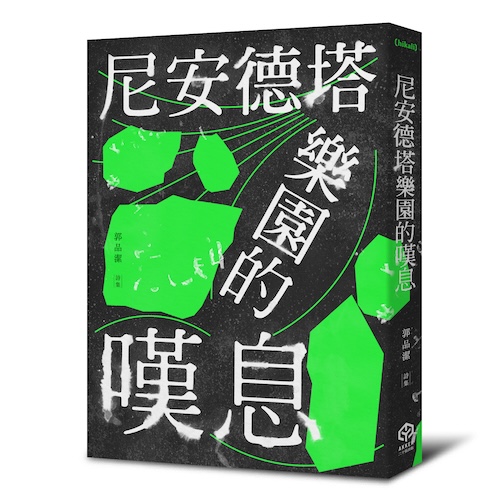

這幾年他會把新寫好的詩作投稿副刊,恆定地寫;後來編輯達瑞也找上門,今年第四本詩集出版,是在蜃樓停止運作之後、他想都沒想過的下一本詩集。標題取作《尼安德塔樂園的嘆息》。

「尼安德塔人是老早老早就已經滅絕的一個物種。奇妙的是他們的基因就殘存在我們每個人身上。我覺得不管是我們現代智人或尼安德塔人、只要是有意識的生靈,在他能夠說出語言、寫出詩來之前,他最接近詩歌的處境就是嘆息。」

「然後,最醒目的是樂園。樂園永遠只存在於『回顧』——特別是消失之後回顧,它作為樂園這件事才會真的鞏固下來。」

既然神讓他留到最後,那他想當好目送的人。「尼安德塔樂園」六個字第一次出現是在名為〈跟塔索說再見〉的詩中。塔索來自鄭聖勳生前與友人往來的電郵名號「Tasso」,那時候,摯友們都是這麼喚他的。

美,比愛更是一把水槍

至於那包白底,美麗的菸

閃卡,幾時拍下的電視畫面——

畢諾許側臉底下打著字幕:

「一個很奇怪的日子」

端詳它,它們,手指觸摸

翻動,讀了又讀的字體和顏色

其中過量的成分幾乎,幾乎

就是這麼多,——塔索,原來

美,比活著更是一種賭注——〈跟塔索說再見〉

《尼安德塔樂園的嘆息》

作者|郭品潔

出版|二十張出版

出版時間|2025.08

.jpg)

.jpg)