遊於香港,遊於對話,遊於也斯──專訪黃淑嫻教授

「詩有許多種,就像人也有許多類一樣,讀詩沒能讀到深沈的一面,多少是種可惜。詩也可以是生活的文字、是對抗野蠻的溫柔,是緩和殘酷的力量。」

● 在香港中談香港

詩有許多種。梁秉鈞先生(也斯)同樣說過,寫中文有許多方法,翻開《遊詩》後記:「遊是空間的擴闊,時間的伸延……是從容的觀看,耐性的相處,反覆的省思。遊是那發現的過程。」假若將「詩有許多種」視為文學中的遊,自既有道路中闢出新的聲腔與詮釋,那麼,現實上的遊呢?也斯如何觀看、挖掘乃至捏塑香港的形象?

也斯於六零年代起始提筆寫作,和他那一代人,即五、六零年代南來文人相比,作品顯然更為聚焦於香港本身。五、六零年代南來到香港的文人一半仍維持其文人的身份,一半則投身報社、出版社工作糊口,成為所謂的報人。也斯身兼二者,起初他曾任《南華早報》編輯,作品亦多見於報刊,1984年於美國取得博士學位後返香港,先後於香港大學和嶺南大學教書,這時他既是大學中教書的教授,同時仍於報紙上大量發表詩、散文或文化評論等。「報紙觸及率高,作為一傳媒,報紙亦必須緊趨於社會時事左右,並與之對話。我想對也斯而言,學院之外仍不輟地給報紙寫專欄、投稿是公共知識份子應有的責任。」曾和也斯同於嶺南大學中文系共事,此次擔任香港週 2014《游 ─ 香港詩人梁秉鈞的旅程(1949 - 2013)》講者之一的黃淑嫻教授這樣說道。

也斯與報紙關係密切,他自己同時關注社會現實,此二者互為因果。他本人曾於一訪問場合中提及:「我們是比較本地化的一代,上一代是移民,我們這一代就一起面對香港這個社會,你在這裡長大,你就想去寫你面對的這個社會這個城市。」香港原為一移民社會,如何從中分出何為「外來移民」?何為「本地人」?黃淑嫻舉劉以鬯《對倒》和也斯《剪紙》為例:《對倒》由避戰火而自上海來香港的中年男子和生於香港本地的少女雙線交織譜成,人在香港,背後卻仍存在一不時回望的巨大佈景。《剪紙》則讓受西方文化浸染的時代女性與奉傳統為圭臬的女性相互對照,舊與新,傳統與現代──不正是夾於兩種價值觀之間蹣跚而行的香港寫照嗎?

談及香港文學的本土性,黃淑嫻教授明確指出在香港談本土性,和其他處談本土性略有不同:「香港文學的本土性不應只侷限於地理上的香港,它更涵納了諸多外來文化,彼此折衝,既有緊張矛盾,同時又有融合互補。外來與在地共構而為香港文學。」而也斯在香港中談香港,若粗略分之,其寫作或能以八零年代為界,之前描寫香港現代化的轉變及反省其帶來的問題;八零年代後則轉而關注並思索文化身分上的轉變。

● 「遊」的概念

作為也斯作品中最重要的觀念,「遊」,如何實踐於香港本地?「『遊』本質上是比較慢的東西,因為要大量觀看,而香港無疑是一個速度緊湊的城市,很多時候是『防止人們慢慢遊的』,也斯的文學就嘗試反其道而行,在飛速的改變中緩慢下來。」對抗緊湊的速度,如此方能細察此城肌理,而後產生反省的餘裕。「也斯自五、六零年代過渡至今,他親身見證了現代化對香港面貌的影響,並以文字記錄並抵禦之,當然並非反對現代化而主張回到過去,但求新求變若是以人情澆薄為代價,則不免令人惋惜。」

也斯亦「遊」過台灣,1976年夏天他初次來台,憑借手邊簡單的地圖和從書籍上得來的印象,按圖索驥,試著以旅行印證七等生等人筆下勾勒的風土。當時台灣雖和香港一樣行於現代化的長路上,相較下卻保留更多素樸的痕跡,後來他將環台遊記編成《新果自然來》,何謂新果?也斯曾答以新果就在我們的周圍,在路邊,在山邊,以最自然的姿態生存著。那是否就是「遊」的產物?

他發現了什麼?作為一作家,在香港,這一向置身於較為複雜的文化身份之中,自南來文人伊始即不斷探討自己的身份與定位:我是香港人嗎?我是中國人嗎?肯定我不是英國人……歷經九七回歸,這思索至今仍在持續著,且成為香港文學中最重要的主題之一。也斯〈歷史的反思〉:「我寫的詩,也不過是在劇變的時代裡,提出我對歷史的種種思考罷了:歷史是什麼?我們從歷史裡看到什麼可以幫助我們理解將來?個人的歷史跟大歷史有什麼關係?」時代以外,作家這重身份更添上不少尷尬,「『作家』此一身份於香港不但不能維生,同時難以賦予一主體性,得加入別的身份,譬如教師、編輯等等,結合起來而成為『作家』。」至於如何由重重迷霧中辨析出其身影,找尋身份認同,則端賴個人的努力。

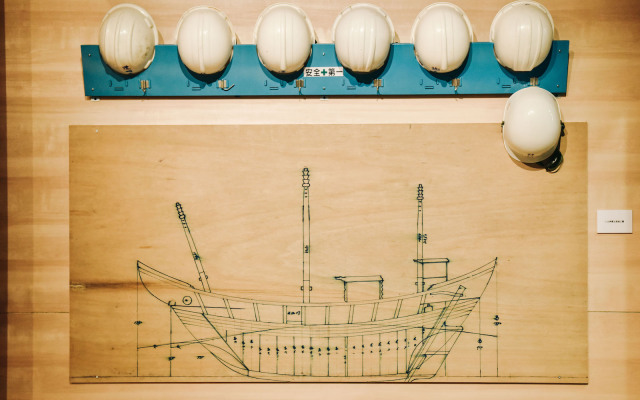

》展館-1.jpg)

《游 ─ 香港詩人梁秉鈞的旅程(1949-2013)》展館

》展館-2.jpg)

《游 ─ 香港詩人梁秉鈞的旅程(1949-2013)》展館

● 由底層開始的對話

遊同時可視為對話,經由觀看他者而重新思索既有的一切,也斯有一外號就叫「對話王」,他對話,和不同人,和不同階層,和不同的文化。他從來都肯定人和人的關係,他好交友,且是各色各樣的人物皆能從中看出好處來,「我想這是他在香港文學,或說香港文化中提出的重要元素,就是如何跟所有人事物展開公平的對話。」黃淑嫻認為這精神以「鴛鴦」為例再適切不過,鴛鴦以茶和咖啡為基底,撞擊揉融,而後蘊生新的風味。

對話的範疇不僅限於文化,更遍及各種素材和媒體的結合。也斯說過,「我不想要裝飾性的詩意,我想在不詩意的地方去找詩」,黃淑嫻更進一步指出「他的基本性格是樂於多方嘗試的。」他大量書寫食物,口味不分南北東西皆能消化,他愛好攝影和電影,並多方和話劇、舞蹈、音樂界合作,借助他者以寬擴文學的可能。