《從指尖開始》:馴化一根手指,然後讓它學會跳舞

喬喬

我不會跳舞。跳舞的都是那些沒工作的人。蘿絲

跳舞的都是自由的人。──《兔嘲男孩》

電影《兔嘲男孩》中,男孩喬喬沉迷於他所幻想出來的希特勒朋友,並相信納粹會使世界朝對的方向前進;而他的母親,由史嘉蕾喬韓森飾演的蘿絲卻暗地協助猶太人。戰爭籠罩下,蘿絲總是在跳舞,她說:「自由的人跳舞。」喬喬不認同。直到那雙跳舞的腳,被掛在廣場上。

但你猜後來誰跳舞了?──是喬喬。

這也像比利時雙手製造舞團(Made by Hands)的創團作品《從指尖開始(Du Bout Des Doigts)》。作品以人類歷史與舞蹈風格的演變為主軸,彷彿在說:無論時代如何劇變,人總能再次跳舞。

舞者以食指和中指的律動,演繹比利時後現代極簡主義編舞家安娜泰瑞莎姬爾美可的經典舞步。©Julien Lambert

1996 年成立的中國信託文教基金會,最初以劇場為經營核心,2015 年開始舉辦中國信託新舞臺藝術節,十年裡,邀請無數國內外藝術團體演出,以「行動藝術節」為目標,將表演藝術與藝術教育帶到台灣每個角落──畢竟藝術,本該自由地屬於每一個人。

2025 年,新舞臺藝術節邀請由比利時手勢舞蹈大師格雷戈里格雷斯尚(Grégory Grosjean) 與舞蹈藝術家加布里埃拉伊科諾( Gabriella Iacono )創立的雙手製造舞團,在國家兩廳院實驗劇場演出創團首作《從指尖開始》。

《從指尖開始》已於歐洲近 50 座城市巡演,在微縮場景精密設計下,劇場化身電影片場,觀眾將驚嘆於劇場與電影之間即時轉換的視覺魔法。在其中格雷斯尚與伊科諾跳舞,也不僅是跳舞──

用手指跳舞,也能算是跳舞嗎?

身體的馴服與解放

在成立雙手製造舞團前,格雷斯尚與伊科諾已合作超過十年,原先兩人都是知名導演賈柯凡多梅爾(Jaco Van Dormael )與編舞家蜜雪兒安德梅 (Michèle Anne De Mey )劇團的核心成員,前後參與了知名作《吻與淚(Kiss & Cry)》及《指尖上的幸福人生(Cold Blood)》,後者曾於 2021 年來台演出,口碑發酵一票難求。他們熟知手勢舞蹈的魅力,一雙手,便能勾勒人性的七情六慾,探討失去與死亡。

但格雷斯尚和伊科諾還不滿足。 格雷斯尚曾分享,成團後他們想做一部與舞蹈史有關的作品。聽來盛大,但動機卻很單純:「其實就是好玩。」最初,他們做了如娃娃屋般的迷你舞台,並在其中演出莫里斯貝雅(Maurice Béjart)改編拉威爾《波麗露(Boléro)》的手勢舞蹈。

鏡頭自手指特寫拉遠,畫面裡黃光映照著佈滿雨滴的窗景,兩位舞者踩著林迪舞步,演出劇情於微觀與巨觀之間切換,展現出豐富的視覺層次。 ©Julien Lambert

最初只是想用手指跳那些舞蹈史中的經典舞作,然而《從指尖開始》的起點更具野心──數萬年前的舊石器時代晚期。

舞台以一座微型法國西南部拉斯科洞窟(Lascaux Caves)展開,洞穴裡有火,驅逐黑暗,光影晃動──這是人類第一場表演的觀看現場。岩壁上畫著紅、黑、棕色的野牛群,伊科諾以沾滿紅色泥狀的手,神聖地在壁上留下紅掌,作為藝術的源起。

蘋果掉落,隱喻亞當與夏娃的創世紀,一對手卻不相愛,開始猛烈爭鬥。在沙塵上,以指尖著地,如狂牛般,隨著激烈的交響樂,相互挑釁、衝撞,幾度翻掌,最終出拳──僅憑幾根手指的衝突與交纏,竟能讓人感受到逼近的危機與暴力。

獸性迸發的格鬥之後,人類開始馴化身體。抹除野獸的本質,梳妝乾淨掂起腳尖,無限延伸手腳,往上跳躍,以接近神所在的高處。 格雷斯尚與伊科諾以雙手跳起了《天鵝湖》。手靈活地反覆滑過地面,整齊與優雅,踩著精準漂亮的節奏,甚至能感受到舞者屏住氣息、胸口提高。

舞者以雙手貼齊地面再揮起的動作,模仿《天鵝湖》的芭蕾舞步。©Julien Lambert

一回神,已沉浸於芭蕾舞蹈帶來的神聖潔淨。接著,現代芭蕾來了。1912 年瓦斯拉夫尼金斯基(Vaslav Nijinsky) 的《牧神的午後(L'apres midi d'un Faune)》一掌顛覆芭蕾的傳統。

舞者不再旋轉,模仿起希臘壁畫的平面與側身;拿掉流暢線條,只有機械般的步行。甚至不再往上跳──這還算是芭蕾嗎?

然而這就是舞蹈。隨著時代,演繹著身體的馴服與解放。

輕如鴻毛,與那些夢想跳一回的舞

一根羽毛升起,鏡頭隨之飛揚,來到 1930 年代的美國哈林區,霓虹燈、小酒館與潮溼的地板,音樂響至深夜,那是林迪舞( Lindy Hop )的發源地;下一幕,視線則從手指放大到格雷斯尚與伊科諾身上,他們別著編號,跳著看似滿是生機的搖擺舞,但那其實是舞蹈史中一段殘忍的記憶:美國經濟大蕭條時代的「跳舞馬拉松」。

由商人制定的遊戲,規則是舞者們持續跳舞、膝蓋不能落地,由最後仍站在舞池中的人奪得高額獎金。經濟蕭條下,許多人前仆後繼地參加,更多人願意花錢至現場消費人們競賽中的「美好」舞姿。曾有參與者連跳了 87 小時後死在舞台上,也不乏有精神錯亂、身體受傷等嚴重後遺症,在跳舞後永遠地留了下來。

格雷斯尚與伊科諾將舞蹈與人類歷史濃縮至一根羽毛,輕輕飄過納粹崛起、戰火無情、人類登陸月球、越戰⋯⋯交雜著一位位站在舞蹈史轉捩點上的大師。

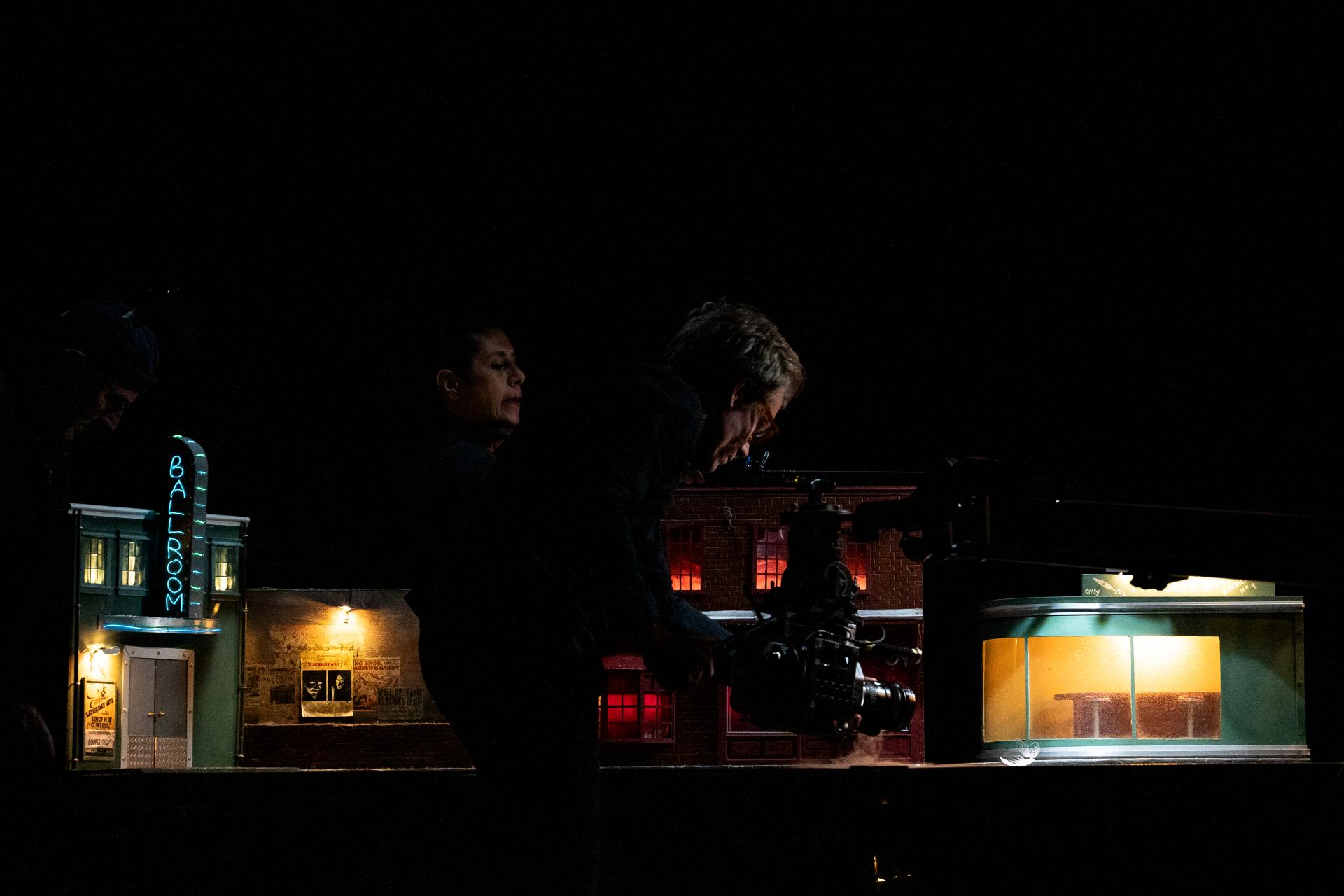

在重現 1930 年代美國哈林區的微型場景中,即時轉播畫面呈現手指間的互動、舞步,而鏡頭外,技術人員則精準控制攝影機的移動。 ©Julien Lambert

後現代舞蹈先鋒特里莎布朗(Trisha Brown )將舞者從劇場帶到建築物外牆上,讓身體重新回應空間、碧娜鮑許(Pina Bausch) 以舞蹈劇場探問愛與孤獨、安娜泰瑞莎姬爾美可(Anne Teresa De Keersmaeker) 則用數學與文學編排肢體節奏。

舞蹈史與人類史彼此交錯,每一種風格都像一場思想革命,而革命者,不只來自藝術殿堂。紐約布朗克斯街頭,那些被壓迫的身體以嘻哈與滑板回應城市的殘酷──陰暗的夜晚,街燈閃爍,手指正突破極限,踩上滑板,飛入空中翻轉。在嘻哈音樂下,狂放街舞。直到警車聲從遠方接近,手指攜上滑板離開現場⋯⋯

格雷斯尚希望觀者能在指尖的跳躍中,看見舞蹈與社會的緊密關係。

舞蹈史漫長,取捨舞作的方法其實很單純:「我們挑的是那些,我們夢想跳一回的舞作。」

舞者利用泥土與植物枝葉交錯的微縮場景,再現越戰時的場景,手指則化作殘存的士兵,持槍械防守陣地。©Julien Lambert

技藝,與層層疊加的觀看

即使是舞者夢想中的舞蹈,也必須能在機關精密的迷你舞台上,透過音樂與手指,被重新詮釋。

伊科諾解釋,他們先深入理解各種當代舞蹈動作,再嘗試將大尺幅的身體語彙「縮小」,轉譯為手指動作。經過無數次試驗,才篩選出最能代表各種舞風的手勢。

格雷斯尚比喻,手指就像是「肉身木偶」,它既普遍又具有象徵意義,非常容易被觀者擬人化,從而投射情感。但因為手指太小,所有情感與意圖都必須極度凝練,容不得一絲偏差。

透過微型舞台設計及攝影機操作,畫面時而聚焦於手指舞動,時而切換為舞者全身的舞蹈動作,創造觀看的層次,也考驗鏡攝影、燈光及舞者的精準配合。©Julien Lambert

要在極小的空間裡表達豐富的動作,且希望具有感染力,除了手指的靈活與細膩度必須非常高,也仰賴攝影、燈光與舞台調度地精準配合。格雷斯尚認為:「技術上,如何讓動作與影像完美契合,是作品生動的關鍵,也是團隊面臨的一大挑戰。」現場多層次的觀看,近乎是一種刺激挑逗。

兩位舞者時而專注在微型舞台操演手勢,時而瞬間切換為全身舞動,創造局部與整體交錯;攝影機則流暢地在各項滑軌與懸臂間移動,一個鏡位精準地接過另一個,分秒不差,讓影像畫面與現場同步對話;幕前、幕後的區別消融,演員、燈光、攝影與佈景變化奔忙不已──那些同時發生的動作、畫面與轉換,交織出令人目不暇給的奇觀。

是舞台上集體的合軌狀態,成就了手勢舞蹈的迷人世界──一個觀眾必須不斷鼓掌,才得以從中醒來的舞蹈幻境。

看著手指從太空船踩著爬梯緩下,輕觸月球的瞬間,失去重力,微微漂浮,我們也宛若第一次,從月球上望見地球,看見自己。然後在漫長歷史的回望中想起,人為什麼要跳舞?

蘿絲

生命是一份禮物。我們應該要慶祝它。

我們跳舞是為了讓上帝看到,我們有多感激能夠活著。──《兔嘲男孩》

.jpg)

▍2025 中國信託新舞臺藝術節

中國信託文教基金會自 2015 年起舉辦「中國信託新舞臺藝術節」,致力打造與時俱進的藝文分享平台,每年引進具前瞻性、創新顛覆的國內外優質節目,回應當代社會議題,與大眾展開對話。

2025 年以「動態臨界點」為主軸,關注現代人分秒必爭的焦慮日常,4 部來自歐洲台灣的當代跨界作品,融合新馬戲、手勢舞蹈、當代舞蹈及偶戲,風格多元卻互有呼應,探索身體與時間的極限邊界。

比利時雙手製造舞團《從指尖開始》

演出日期|2025.09.05 - 2025.09.07

演出地點|國家兩廳院實驗劇場

購票連結|馬上購票 7/24 (含) 前 早鳥 8 折

藝術節官網|瞭解更多