把刀刃都要磨到沒有,那樣地活──黃土水,獻給臺灣藝術的一生

朱宥勳有一篇小說〈水牛的影跡〉,寫臺海戰爭藝術品的命運。小說思考的是:戰爭中,藝術品會如何乘載國家認同?既然要處理這主題,置於小說中心的藝術品,該有「國寶」的地位。小說中選的,就是懸掛在臺北公會堂裡,黃土水的〈水牛群像〉。

〈水牛群像〉是黃土水的遺作。把〈水牛群像〉當作類比國家命運的藝術品來寫,任何人都不會有意見吧。畢竟是黃土水啊。

〈水牛群像〉,黃土水。

一百年前的 1920 年,第一個入選「帝展」的臺灣人,是黃土水。2020 年起北師美術館以兩檔展覽(「不朽的青春──臺灣美術再發現」、「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」)掀起了臺灣美術史文藝復興熱潮,為首的展品也是黃土水消失在大眾視野已久的〈少女胸像〉與〈甘露水〉。黃土水,總是黃土水。

生在這個國家便愛這個國家,生於此土地便愛此土地,此乃人之常情。雖然說藝術無國境之別,在任何地方都可以創作,但終究還是懷念自己出生的土地。我們臺灣是美麗之島更令人懷念。

展場以大字印著黃土水寫下的文字,身在展場中,彷彿不只看到他的手,還讀到他的心。這是一個怎麼樣的人呢?他身上有「天才藝術家」的明星光環,但他也有貧寒的出身(父親是艋舺修人力車的木匠),與對藝術家來說過於短暫的人生。

黃土水以 35 歲英年早逝。在那之前,他過著什麼樣的生活呢?《風景心境》收錄的黃土水文章與採訪,非常真摯地呈現了黃土水作為藝術家的所思所想。令人印象深刻的是,他非常認真,幾乎可說是「拚了命」:

我自己不知道幾歲的時候會離開世間,假定人死也有命的話,我也已經過了一半以上的壽命了。殘餘的生命中究竟會完成什麼樣的作品呢?雕刻家的重要使命在於創造出優良的作品,使目前人類的生活更加美化。即使完成一件能達成此重大任務的作品,也不是容易的事。只要一想到這點,我就沒辦法像其他人抽煙、逛街,或飲酒聊天到半夜,寶貴的時間不能浪費。(〈出生於臺灣〉)

黃土水在東京留學時的照片

這時的黃土水不過只有 26 歲。26 歲?感覺人生才剛開始。但他卻沒有年輕人的開朗樂觀,甚至沒有辦法像同齡人一樣,享受暢快聊天、飲酒的青春與自由——距離死亡應該還很遙遠的黃土水,已經在想著死後的事:「光陰如箭,一旦我們壽終,死期已至,我的肉體腐爛成爲肥料」,唯一能在死後繼續活著的方式,只有藝術上的不朽:「⋯⋯對我們藝術家而言,只要用血汗創作而成的作品還沒有被完全毀滅之前,我們是不會死的。」

彷彿他早就知道,他會擁有什麼樣的命運。

1920 年,黃土水因以《蕃童》入選帝展而接受《臺灣日日新報》的採訪(〈以雕刻「蕃童」入選帝展的黃土水君,其奮鬥及苦心談〉),講到他刻苦的學雕刻經歷。黃土水是第一個入東京美術學校的臺灣人,起初成績不好,特別為了「不擅長使用小刀」而煩惱。同學能輕鬆磨好的刀刃,黃土水很慢才掌握到訣竅,過程中曾經「把刀刃都要磨到沒有」,也曾將五、六十把刀用過即丟。因為各方面都比不上同學,黃土水用刻苦來填補:

所以其他同學早上九點或十點左右才到學校,下午很早就回去。我卻是一早在學寮吃過早餐後就立刻到學校用功,直到傍晚還在研究,門房常常因為無法關門而發牢騷。

黃土水學木雕時用功到連門房都困擾。黃土水要學大理石雕刻,但大理石雕刻幾乎都要花費六、七年拜入老師們下做學徒,黃土水另闢蹊徑,造訪一位住在東京的義大利雕刻家 Pesci 的工作室,觀摩中私下學習:「⋯⋯暗中用鉛筆描寫他的用具,回來後到鐵匠處,不惜代價,借用煉鐵灶,自己鍛鍊,試著加減火力,一再修正,終於製造成功。」黃土水的敏銳成了他的捷徑,相對於常規流程的六、七年,黃土水幾乎只用兩年時間,就學會大理石雕刻的技術⋯⋯但這快轉的學習歷程中,一定有常人難以理解的艱辛。

用斷五六十把刀也不放棄、用功到傍晚、偷學雕刻技術、因為專心創作不敢跟朋友聊天喝酒⋯⋯看著黃土水,總讓人既不忍又不解:為什麼要這麼拼命呢?

創作應該是要來充實人生,但黃土水卻像把整個人生都獻給創作。

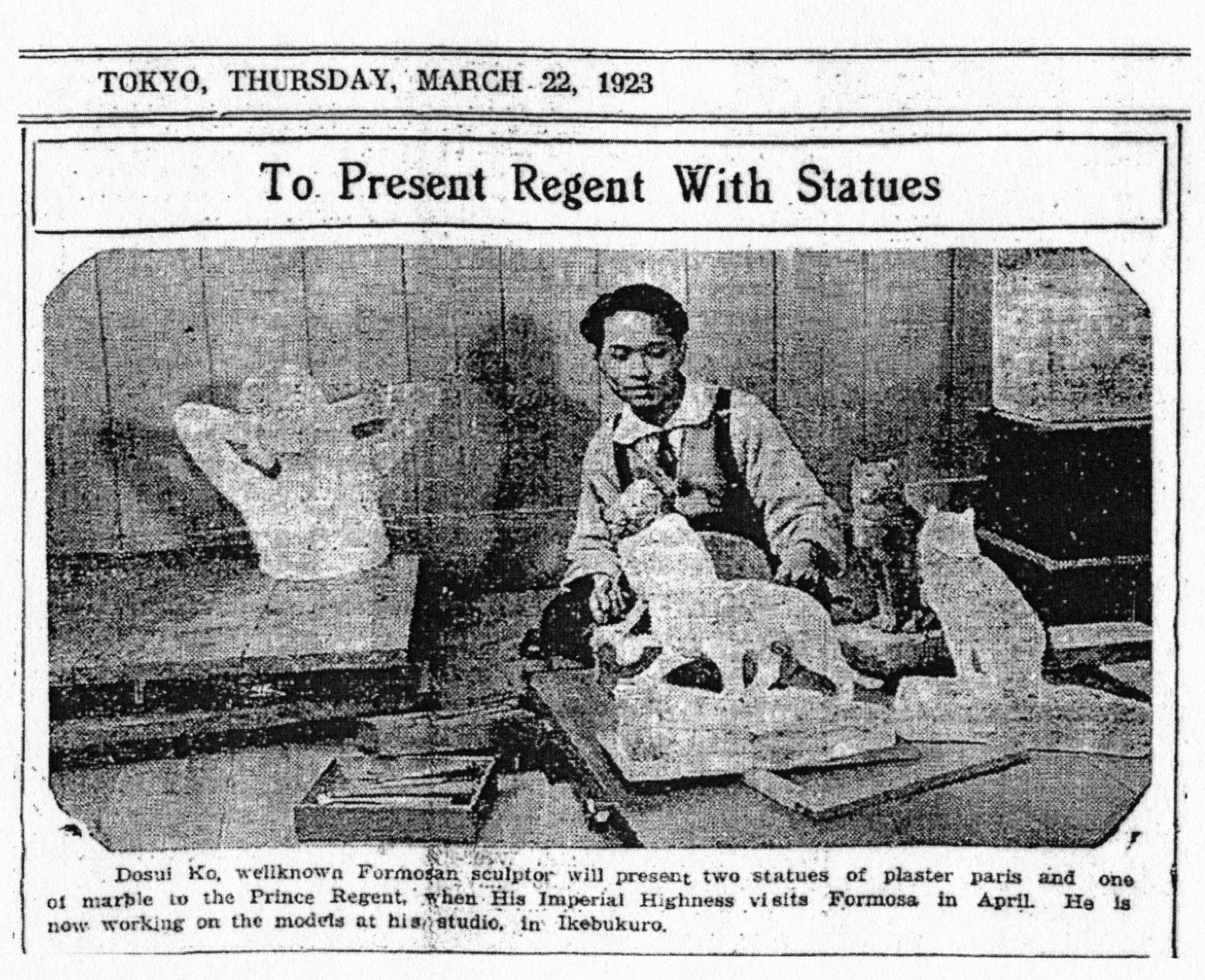

1923 年 3 月 22 日,《The Japan Times》報導在池袋工作室的黃土水

在我所知道的創作者中,像黃土水這樣既刻苦又有迫切意識的,實在是少數。到底是什麼,讓一個 26 歲的年輕人選擇放棄生活,急切投身創作?

我相信,臺灣美術的出現,不只是臺灣的光榮與福祉,更是為了內地人、本島人的幸福,甚至對全世界的人類,誠然有莫大的貢獻,我孜孜不倦地朝此信念勇往邁進。(〈過渡期的臺灣美術──新時代的出現也接近了〉)

這是黃土水 1923 年所寫的句子。為了臺灣美術。這就是他勤奮的原因。

臺灣絕對不是內地人所想像的蠻荒之地,臺灣實在是難得的寶島。只要曾經去過臺灣的人,便會同意⋯⋯西方人嘆稱臺灣爲福爾摩沙(美麗之島),實在不是沒有道理的。我臺灣島的山容水貌變化多端,天然物產也好像無盡藏般,故可以稱爲南方的寶庫,可比爲地上的樂園,此決非溢美之詞。

這是黃土水在 1922 年寫下的文字。他擔憂臺灣的上流社會的墮落、傳統圖像的惡俗品味,但那是恨鐵不成鋼的痛心。

黃土水〈過渡期的臺灣美術〉日文原件

〈出生於臺灣〉的結尾寫:

⋯⋯但今天在臺灣連一位日本畫畫家、一位洋畫家、或一位工藝美術家都沒有。然而臺灣是充滿了天賜之美的地上樂土。一旦鄉人們張開眼睛,自由地發揮年輕人的意氣的時刻來臨時,毫無疑問地必然會在此地產生偉大的藝術家。我們一面期待此刻,同時也努力修養自己,爲促進藝術發展而勇敢地,大聲叱喊故鄉的人們應覺醒不再懶怠。期待藝術上的「福爾摩沙」時代來臨,我想這並不是我的幻夢吧!

黃土水在 1930 年完成〈水牛群像〉後,因勞累過度患病去世。他之所以這樣燃燒自己,我想是因為他知道,要成就臺灣的藝術,需要靠不懈精進的年輕藝術家,他正努力承擔這樣的重任。

而後來的結果,我們都知道了。現在誰還會說,臺灣沒有藝術家呢?在《風景心境》裡,收錄了臺灣第一批藝術家開始發光發熱的年代裡,最初的文獻與紀錄。那些文字,就跟他們的作品一樣,給予我們最直接的感受。我們可以知道,上世紀年輕的藝術家們,如何活成了我們今日的臺灣瑰寶。

臺灣近代美術史經典《風景心境》絕版重生計劃

2001 年《風景心境》首次出版,由顏娟英主編,是臺灣第一本系統性整理日治時期美術文獻的專書,廣泛收錄 1907-1945 年代,藝術家與藝評人在報刊、展覽專刊與地方社團中發表的原始資料,建立了從創作、評論、展覽到地方文化社群的完整脈絡。出版後即受到學界與文化界高度重視,成為研究與策展的重要參考資料。

然而出版市場萎縮,《風景心境》不久後旋即絕版,成為市場上一套難求的經典。2025 年,衛城出版社策劃重新出版這套經典,要將臺灣美術「自己的聲音」傳回主流敘事中。