《非地方的毀滅》小吃攤自殺事件

她聽得見自己的呻吟,然而要是可以,她寧願連聽覺都一起失去。

叫莉莉的菲律賓女孩把她照顧得很好,但她只有恨,然而每次的怒罵在經過聲帶後只剩呻吟,所以莉莉從來不當一回事,有時甚至親切與她對話,但那對話的真相極為荒謬。幸而莉莉常常不在,不過在長長的靜默與停滯間,有時彷彿上天開的玩笑,她會突然有辦法牽動自己的眼皮,而外界的白光便會瞬間倒入眼球,但由於瞳孔早已無法調節,所以她眼淚直流,彷彿真的還能感覺痛苦。要是不小心,莉莉正好在臉面上方,朦朧的輪廓在刺痛的淚水中顯得那樣美麗,她便更恨了,恨自己怎麼不連視力也失去,真正進入永夜。

莉莉還年輕,想必和她年輕時相同。那時的夜裡常常有夢,每個夢都能讓她喜悅非常,像窺到世界反面。然而現在的她卻活在夢裡,永恆的夢裡,她與死亡只隔一條淡漠的線,卻用盡全力也翻不過去。而過去,過去不明白痛苦,只管入侵。

要是沒有莉莉替她翻身,她幾乎可以欺騙自己,騙自己留在每一段修正過的回憶。比如那個小吃攤,就在路邊,掛了兩個紅燈籠,恆久地缺乏顧客,而她和 A 幾乎是帶著一種憐憫的心情週週光顧。在那個小吃攤他們談什麼呢?談鸚鵡,她印象最深刻的是鸚鵡,因為她在新聞看到一隻母鸚鵡模仿同居公鸚鵡的死態,從病弱、垂死、哀嚎、到冰冷僵硬的最後體態都無一跳過。她幾乎是帶點興奮地說,你知道嗎,那隻母鸚鵡真的成功了,即使只能模仿,而那幾乎就是身為鸚鵡的宿命,但她後來卻真的死了,所有內裡的器官都在這段過程中一個個壞了。

她叨叨唸著,而當時小吃攤的黑白小電視播放著國大代表的新聞,A 仔細聆聽,沒有回應。「你知道,要是你病死了,我也會這麼做的。」「嗯。」

她知道如何引起 A 的注意力,但她有些恨,因為她知道能引起他注意力的永遠不是自己。「那如果,是你的孩子說想死,你會怎麼辦。」「當然不行。」A 立刻轉向她,臉上嵌著的是那麼冷酷的兩隻眼睛。她知道如何讓爭論繼續下去,通常只需堅持自己的立場。於是她開始說要是我的孩子想死,無論原因為何,我會告訴他,那是選項之一,但我希望你不要這麼做。A 有些氣了,認為她蔑視生命,但還是努力保持有禮。恍惚間,她似乎又聽到莉莉那女孩在門外的腳步聲,或者是她兒子,不要呀、不要進來、A 還沒有露出應有的表情。回憶中的 A 繼續說明自殺是如此無法原諒,而回憶中的她繼續堅持自殺是選項,「我的目的還是希望他活下去的,」A 不接受,A 要擊垮她了,於是趁外面的腳步聲還沒前來摧毀一切之前,她趕緊對回憶作出了更改,「你只是喜歡相信人生毫無選擇,這樣你就不需要為眼前的人生負責。」

記憶裡的 A 沉默了,臉上的驚愕像是被揭發了內心最大的秘密,記憶外的莉莉掠過門口,對她而言那掠過飛一般的自由。

然後她不只是修改,接著創造。在下一次的小吃攤上,他們共享一盤麻辣下水,A 點了牛肉麵,她則點了清蒸臭豆腐,老闆送來時上面卻覆滿她早已要求別加的香菜。A 甚至不等她反應,立刻就替她拿了過來,替她挑掉上面每一片帶著草臭的菜葉或硬梗,不對呀,夢的邊緣出現聲音,這不是你的回憶,接著連 A 都抬起頭,看著她叫喚莉莉的名,問莉莉要不要加一點老闆自製的辣椒油。不對、我不是莉莉,你知道我不是莉莉,莉莉是我兒子後來替我請的看護,是菲律賓人。接著、接著連夢裡的她都轉頭了,帶著玩味的表情看她,不是創造嗎,既然是創造,怎麼這下你又在意起了真相?

「媽媽,要翻身了。」莉莉遵從老闆指示,總要先打招呼,雖然她不明白這有什麼意義,所謂的媽媽跟死了一樣,翻來翻去,攝入物質後排泄而出,不過是團還會運作的骨血與肉。

她氣了,知道莉莉又來入侵,於是大聲呻吟,莉莉說對呀、對、今天天氣很好呀,她呻吟,莉莉說老闆沒有熬夜,也有好好吃飯,媽媽不用擔心。此時穿著泛黃衣領的老闆挺著肚腹從門口經過,肥短的手指搔搔下體,也說對呀,媽媽不用擔心,你把我養得很好,即使五十歲了還身體健壯,真的不用擔心。她更氣了,誰管你呀,你想死就去死呀,她繼續大聲呻吟,我早就跟 A 說過了,想死就去死呀,如果你不打算好好活著,就去死呀、就去死呀。

要是那時候這麼跟 A 說了,一切會有所不同嗎?

要是這麼說了,A 會懂嗎?A 會不會在小吃攤微笑,扯開上身的襯衫,和老闆借一把平日用來清豬腸的尖刀,在自己黝黑發亮的漂亮胸膛上調笑地比劃?會不會甚至帶著惡意的笑,把刀尖輕輕壓入肌膚的紋理中,讓血管崩裂,滲出一些讓人幾乎要慾望的血?A 會不會知道唯有如此調笑死亡,才是真正超越了死,而存活便因此又蛻變了一次,正如同愛又被蛻變了一次?她繼續大聲呻吟,如同在質問鮮甜美麗的莉莉懂不懂得荒廢的珍貴,但莉莉仍只是說,沒錯、沒錯,今年比較早過年、今年、今年的確比較不冷。

當然 A 是不會懂的,要是他懂了,現在兩人就不會隔著整片太平洋,六十年來完全沒有彼此消息。要是他懂了,就會發現當初她小心翼翼地說「你的孩子」和「我的孩子」時,內心是帶著多大的絕望,而他也不會在多年之後還感嘆地向友人說,真可惜呀,想當年,那頭髮秀麗的她,言語間總想跟我生一個孩子。

莉莉走出房門,而就在門板扣合的那一瞬,在床上頭髮駁雜灰白的老婦的回憶中,即使日日大夢不醒,黑夜仍如死再次滅去那兩盞紅色的燈籠。

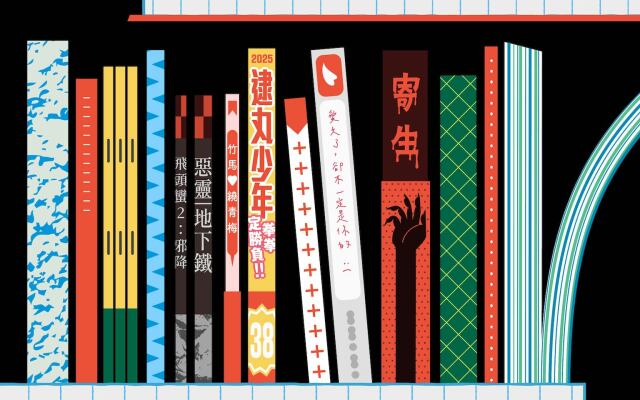

![[閒聊] 大家有在便利商店買過小說嗎? - 看板 BIOS monthly](https://www.biosmonthly.com/storage/upload/article/tw_article_coverphoto_20250515123328_qj2_thumb.jpg)