《Le Bonheur》那些鏡頭以外匆匆的里昂

此刻交誼廳中正一片吵雜,讓人有些難以靜下心來思考一整天所經歷的種種,加上整天不停奔走在大雨和太陽之間的疲憊,配上眼前這群少年拿著大量的酒瓶們晃呀晃的令人著實暈眩,牙買加的室友從昨天入住之後就再也不見,留下半掩的行李箱和幾件嬉皮的 t-shirt,對面的加拿大室友則是和昨晚一樣在交誼廳的角落靜靜地打著電腦,查找著關於他下一站的種種,而我則準備到外頭和里昂的夜景一同放空,正轉身下樓、迎面而來三個東方臉孔的女孩把我給叫住,她們有些遲疑地問道:「請問……你是從中國來的嗎?」看我急欲反駁的樣子讓她們也有些不好意思,後來言談間才知道原來她們旅程中一路遇上的東方面孔大多是中國旅客,鮮少碰見來自台灣的朋友,在那個剎那才讓我想起了許久不見的「他鄉遇故知」是一種什麼樣的感覺,那種驚喜都已經快要讓人淡忘了,想想踏上旅程也不過幾個日夜,卻已經逐漸習慣在異鄉的臉孔中穿梭徘徊。

如果說,因為台灣人在世界的地圖上本來就是比較少的基數因此難得相遇,這倒也是情理之中,然而這次短暫的相聚和她們幾秒間的凝滯,讓我不禁想起在旅行的經驗之中,似乎總是可以輕易地辨認日本人、韓國人和中國人,每每遇到真正的台灣人就會讓人有那麼些遲疑,或許是對於故鄉的人事早有了某種先入為主的親切感受,太過熟悉的面孔在陌生的他方一閃而過時,反倒少了幾分真實性,也忘記了那些讓外國朋友驚豔的特質,彷彿看見故鄉的種種總會輕一閉上帶有發現眼光的雙眼,直到開始想念時,輪廓才變得那樣模糊。

只不過,里昂的天氣倒和台北有幾分相似──關於那種陰晴不定的日楞時分──舊城區的街道上頭狹窄的天光時而鮮亮時而晦暗,雲朵不時從上頭滑翔而過,整座城市鮮少高樓讓天與地的距離多了幾分浪漫;我們走過了市政廳,走過了歌劇院,在幾個廣場駐足停留然後眨幾下快門又轉身離開,喀嚓喀嚓的聲音紀錄了旅行的腳步,我也一如往常地無法抵擋這城市裡頭古色古香的招牌設計──那些用顏料一筆一筆塗抹而成的招牌除了時間的輪廓之外多得是另一份的樸實自在,撇去了霓虹燈管的城市似乎也暗示了不那麼熱衷於夜生活的個性──在快門留住的那些時間以外,還有更多時候我是親身與這座城市對話的,那些跳脫旅行書與他人記憶中的城市,往往才是最真實無欺的模樣,有些時候對於當下的感受,或是擦過或是重擊在心頭,其間力道的差別或是因為不同的空氣或者是氛圍使然,但這一切一切要怎麼單純地由鏡頭來紀錄呢?

這種難以記錄的種種細節正如同中午用餐的地點,bouchon,這一間間的小餐館是從瓶塞這類的字詞流轉而來,類似於流行於巴黎街頭的 bristo,但更著重於餐點本身,在 bouchon 所能夠享用到的餐點比起一般的法式料理來的便宜許多,但應該有的前菜、主餐及餐後甜點飲料則是一樣不缺,這種源自於十七世紀的餐館近乎於台灣的路邊攤文化,供應的食物則以當地著名的隆河料理為主;記得過去在旅行之中,我總是會近乎苛求似地簡省著自己的預算,「飲食」往往就是被我犧牲的最佳選擇,但自從去年在翡冷翠遇見了一位來自美國的背包客之後,對於旅行的堅持又有了一些轉變──當時他一面看著我在交誼廳泡著麵,一面皺著眉頭和我說:「怎麼在義大利這樣以食物文化聞名的國家,吃著在你的家鄉隨處可見的食物呢?關於旅行,無論如何要記得放上一點點食物的預算,不要因為盲目地苦行而失去了難得去體驗的機會,旅行中的體驗絕對不止於眼前所見的事物而已。」

因為他的那一番話,讓我這一次決定嘗試走入曾經望之卻步的餐館,決定嘗試用生澀無比的法文點餐,從里昂著名的水波蛋沙拉搭配著大量的醃肉及蔬菜,而每一口的餐點都難以用鏡頭一一記錄,關於她們在味蕾間流轉的感受,無論是在台灣難以嘗到的道地風乾醃腸或者是他們太過甜膩的點心,此外在小小的餐館之中搭配著簡單樸實的家庭式裝潢,讓人會不禁聯想起台灣道地的家常麵館,一樣撇去了太過繁雜的無謂擺設、比起一般餐廳來的再狹窄一些的走道,以及人們的熱絡的交談笑鬧,在我決定把相機給收起來之後,同時丟掉了另一層的包袱,把自己全然浸入這座城市最平凡無他的角落之中,讓自己彷彿是個 Lyonnais。

帶著一種不真實的飽足感回到青年旅館的午後,我們一面思忖著下午的行程,除去曾經走過的紅磚瓦間的市集與橋梁,除去曾經在隆河畔的溜達放空,那些熙來攘往的窄巷間的確是這座城市的一種面貌,但舊城區複雜的巷弄也同時指向著另外一種可能性──始終在山頭矗立的聖母院──撇除了太過快速的纜車,我們跟著蜿蜒的山路循著雜亂的指標,偶爾闖進了公園,偶爾踩過雜草叢生的小徑,小徑中又見小徑,走來走去總是有著不一樣的花花草草在等著我們,碎石子路上不只是我們的身影,幾對蹦蹦跳跳的母女也在這裡構築他們的回憶,看著他們一同爬上了山頂後孩子們興奮的對著山下的城市大吼大叫,這對於孩子們來說應該是一項壯舉吧?一如年少時候的我,第一次踏上觀音山硬漢嶺時那種難以言喻的興奮,每個孩子向前衝刺時回頭的瞬間,都是父母記掛著感動的時候,他們在後頭一面怕孩子跌著了,一面卻又希望她們能夠自己前進,複雜的期許是專注於眼下的孩子們所無法顧記的。

.jpg)

我們隨著孩子們在山頭上喘息著,一面看見城市的全貌,發現這整片的紅磚屋瓦加上兩條河流從中間橫貫而過,赭色的城市帶有幾分古典,而水波之外是被涼風拂過的城垣,城垣內則是矗立在各個屋頂上頭參差的煙囪,煙囪到底也是里昂的特景之一,鱗次櫛比的煙囪是過去居民取暖的工具,即使因為環保而用電暖爐去取代它,煙囪也依然保有原本的功能性,除此之外每座煙囪或多或少都有些不同,就像那看似一致的磚瓦卻有著鋪排上的不同,也因為這些同中之異而讓整個城市鮮活了起來。

想想在里昂短暫待上的這兩三天,是迎接工作營的前一個夜晚,明天之後就要前往一個將地圖的比例尺放到最大都很難尋找的村落了,比起前幾個夜晚單純的旅行與移動難免有些惴惴不安,整個晚上我就在微微濕冷的外頭看著整座里昂胡思亂想著,直到現在斷斷續續地回憶著整天的心情,也同時想起了這六天來的生活,彷彿是一次隨興而有些失落的夢境,搭了幾百公里的車子來回穿梭著,而日子竟也就真的這樣單純的在旅行之間度過,也難得讓情緒變得這麼的澄澈,想的事情不多,而每一件事情也可以不斷地在腦海中打轉著,來來回回地隨著火車穩定的引擎聲響摩擦著。

外頭的雨似乎停了,原本眼前吵雜的年輕人也都離開了,我想再看一眼里昂的夜景,好不容易靜下來的思緒,好不容易靜下來的黑夜。

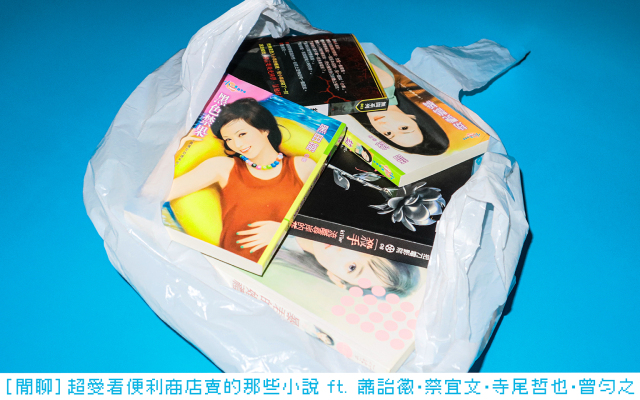

![[閒聊] 大家有在便利商店買過小說嗎? - 看板 BIOS monthly](https://www.biosmonthly.com/storage/upload/article/tw_article_coverphoto_20250515123328_qj2_thumb.jpg)