【特稿】焦元溥:「今晚不談張愛玲」

五月十日,《今晚不談張愛玲》,滿座的聽眾都想知道身為古典樂專家的焦元溥老師如何談論「祖師奶奶」張愛玲。雖然自稱討厭張愛玲,但談起這位重要的作家,老師仍然非常仔細而認真,為聽眾帶來了一場融合音樂、文字、及隱喻與結構分析的藝術饗宴。

首先上場的便是王爾德《莎樂美》與張愛玲《金鎖記》之對照。莎樂美的故事其實可追溯至《馬太福音》:希律王應希羅底之女的要求,將施洗約翰的頭砍下賜予她,而此處的希羅底之女便是莎樂美。在王爾德的《莎樂美》中,莎樂美痛恨篡位的繼父,也痛恨淫亂的母親,後來迷戀上不停詛咒自己母親的先知約翰,於是便為繼父輕解羅衫,跳了「七重紗之舞」,只希望繼父將不願意以愛意回報的約翰砍下頭來,而莎樂美最後也被希律王命令士兵以盾牌壓死。

關於這樣一個充滿激烈慾望的故事,焦元溥老師指出,其中作為隱喻的重要元素便是「月亮」。在故事中,月亮以不同顏色或形貌反覆出現,一下子像「巨大的銀色花朵」,一下子有張「糊塗野丫頭的臉」,最後又「像血一樣紅」,為的就是側面映照莎樂美及身邊眾人的情慾狀態。在理察‧史特勞斯改編成歌劇之後,雖然刪掉了不少台詞,但「月亮」仍以音樂動機不停出現,更和莎樂美與慾望結合為一,足見此隱喻之重要性。

至於在《金鎖記》中,老師也觀察到類似的「月亮」使用技巧。比如在故事開頭與結尾,張愛玲便談及了三十年前後的不同月色,整部小說「月亮」貫穿其中,也使用「模糊的缺月,像石印的圖畫」、「黑雲底下透出一線炯炯的光,是面具底下的眼睛」或「漆黑的天上一個白太陽」來側面映照其中人物。

另外,在提到最喜愛的《色.戒》時,老師也以莫札特歌劇《唐.喬望尼》與穆索斯基的作品《展覽會之畫》來對照。然而,此處重要的並非隱喻技巧的使用,而是關於創作者如何一遍遍精修作品,最後達到「對稱結構」與「主題融整」之效。《唐.喬望尼》第一幕終曲(Finale)共十一段,速度方面呈現兩兩對稱之結構;《展覽會之畫》的各畫主題也前後對稱,中間並穿插開場就出現之「漫步主題」,後半更將此主題融整於畫境之中。雖然聽眾不見得會注意到結構,但如此精修的結果仍構成了固若金湯的縝密格局。

.jpg)

(《唐.喬望尼》第一幕終曲(Finale)結構圖)

(《展覽會之畫》結構圖)

於是在閱讀《色.戒》時,老師也發現了類似精修過後的對稱痕跡。故事的開頭和結尾當然都是著名的麻將桌場景,不過開場後接的是王佳芝的敘述內容,結尾之前穿插的則是易先生的敘述內容,前後呼應對照;中間則是「往昔」與「當下」的故事不停進行時空交錯,最後的易先生敘述也包含在麻將桌場景裡,既是對稱也是融整,和穆索斯基的筆法有異曲同工之妙。創作者仔細琢磨故事結構之用心可見一般。

到了講座的尾聲,焦元溥老師以蕭邦《夜曲Op.37 No.2》尾段三小節的筆法與張愛玲《金鎖記》的敘述為例,示範創作者如何各以和聲轉折和文字巧思,在短短篇幅中展演時間移轉的魔法。最後,他則以拉赫曼尼諾夫學習蕭邦,但又消化並轉化成自己的風格為例,對照出所謂的「張腔」與「張派」畢竟是一種養分吸收的過程,不該只流於模仿皮毛。

講座結束之後,我們特別訪問焦元溥老師:如果真的討厭張愛玲,為什麼還願意用古典樂對照談論她的作品呢?老師表示自己仍喜歡《色.戒》、《少年同學都不賤》、《小團圓》與散文《華麗緣》等篇章,而他也想利用這個機會,重新探索這位重要但自己始終不愛的作家。在褪下學生身份之後,還有這樣的機會大量閱讀、挑戰自己理解的極限,對他來說其實是一件很珍貴的事。或許讀者在面對文學時,需要的便是如此的廣闊心胸!

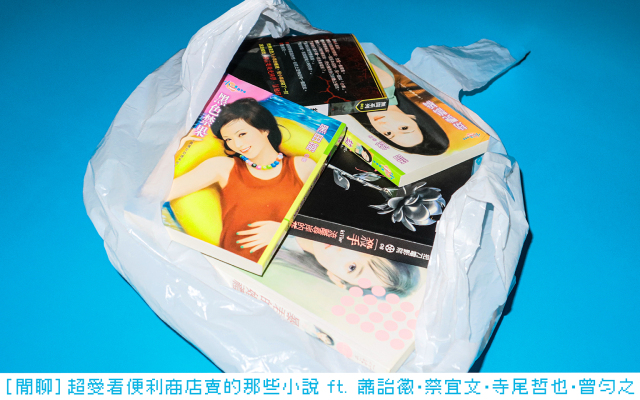

![[閒聊] 大家有在便利商店買過小說嗎? - 看板 BIOS monthly](https://www.biosmonthly.com/storage/upload/article/tw_article_coverphoto_20250515123328_qj2_thumb.jpg)