點.食.曾經:斬好料,斬靚肥叉燒

唐人街,一個連華人都變成觀光客的地方。

甜茶,沒味道的麵線,加滿胡椒的滷肉飯,到處都有的幸運餅乾。吸引著無數想知道到底有什麼家鄉菜能吃的遊客前來,然後得到原來每道菜都不家鄉的答案離開。大多數的店家最流利的是英語,然後是方言,最後才是中文,他們關注著醫療健保社會補貼槍支問題,然後再次強調,是的,你是華人,你在唐人街,你是個觀光客。

倒數第三條巷子,左拐,在我印象中永遠修不好的大樓對面,有我跟 P 都很喜歡的餐館,常常禮拜六我們各自訂了旅館,去酒吧晃到深夜,睡到中午,然後再開著車來這邊飽食一餐。老板叫 Uncle,我們跑來第一件事就是斬料,你看到那條喜歡的叉燒,跟他說要多大塊,切下來,稱重算好價錢,做成一道招牌:「臺灣靚肥叉燒」。

「臺灣靚肥叉燒!?」第一次看到這個菜單的我瞪大了眼睛,先別說台灣有沒有叉燒,光靚肥兩個字就叫人匪夷所思,莫非是老板有個小名叫靚肥?

不管怎樣這名字吸引了我,於是點了一份,送上來一看,盤子裡扣了一碗白飯,一份荷包蛋,燙青菜,然後是一份沾了薄粉炸過的蜜汁肥叉燒,夾起來對著光,琥珀的顏色晶瑩剔透。迫不及待的嚐一口,挖!味道真美,像是升級版的紅燒肉,荷包蛋的醬汁鹹鹹甘甘,裡面加了蠔油,拌上溏心蛋黃,我跟 P 樂壞了,發現了大寶藏,幾乎每個禮拜都來。久了成了 Uncle 的常客兼朋友。

Uncle 年輕的時候為了掙錢,形單影支的四處打工跟人學做菜,後來有了點積蓄,就把心一橫移到了美國來發展。他說倒是沒有什麼特別的原因發明這道菜,只是當年在臺灣發現臺灣人很有錢,紅燒肉都切好大好厚一塊,他在香港沒吃過這麼多斬料,索性就取了「靚肥臺灣叉燒」這樣的名字。叉燒一般是掛爐燒的,如果要用炸的要另外講。配料講究到連筍乾都有,當然也有炸雲吞鷄翼這樣的香港小食,甚至還有肉骨茶,福建炒麵,炒貴刁和茶碗蒸。

菜單裡看似不搭嘎的菜色,彷彿說完了他人生一站一站的回憶。在這邊落了腳,在那裡又揚起帆。隨著年齡的增長,我們改變了,朋友們相知相悉,終究還是我們自己走出了屬於自己的生命軌跡,荒唐,詫異中,我們把收穫放在生命的菜單裡。或許在別人眼裡是多麼不合理,多麼不可思議,我們知道因為自己那份獨一無二的存在,一切變得合理。

「仲唔飲茶?來飲茶啦,這裡有好茶。」Uncle 端出一套還是濕漉漉的茶具,手上拎著扳散一小塊的普洱茶餅給我們聞,煞有其事的大費周章起來。

或許唐人街的存在,也是這樣的道理。看著琳琅滿目的招牌上讓人狐疑的菜單,他們一直存在這裡,在我們到來之前,在我們離開之後。在很廣闊很廣闊的世界裡,有一群人,從遙遠的古老的土地上出發,經過了生離死別,漂泊到這個終點,邁開了新的生活。或許她們的存在從不是為了守護傳統;而是傳統給過她們一些賴以為生的東西,他們抓牢了,用心灌溉,培養出屬於自己才懂的新文化,在這個重洋之外的國度。

夕陽準備西下,很快前方就是最最有名的海岸線,如果我們到最後都走不到天涯,是不是當我們看夠了,趁著還有力氣,收拾收拾行李,準備回家。

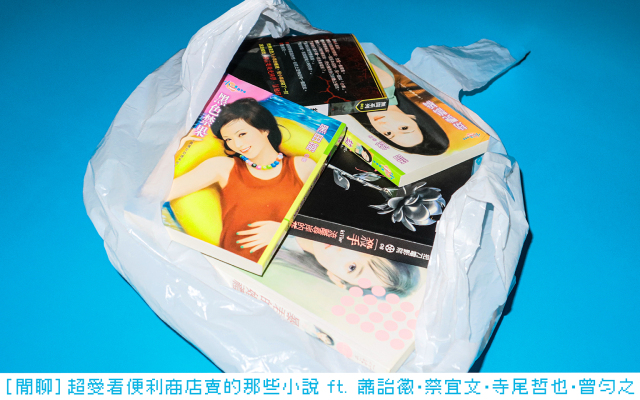

![[閒聊] 大家有在便利商店買過小說嗎? - 看板 BIOS monthly](https://www.biosmonthly.com/storage/upload/article/tw_article_coverphoto_20250515123328_qj2_thumb.jpg)