尋找廖偉棠尋找倉央嘉措

上個月寫曹疏影前輩的詩評時,刻意不提她與廖偉棠令人稱羨的作家伴侶的身分,為的是拉開她作為「廖偉棠的妻子,同時也寫詩」這樣的從屬地位。不過讀者若是廖偉棠先生的書迷,便會發現在廖的創作中,時常出現寫給妻子的情詩。兩人更為自己的居所的風景互起名字,彼此唱和(廖偉棠在詩中給大嶼山島的彌勒山取名叫「陰雨山」,曹疏影在自己的小說中給東涌灣取名叫「苦菩灣」;彌勒山與東涌灣是這樣比鄰而居,相對而視。東涌河便是由彌勒山發源,順流而下至東涌灣──這樣的「曬恩愛」真是太優美浪漫,太令人羨慕了!)講完題外話趕快回到本篇主題,這個月介紹的作品是廖偉棠的新書《尋找倉央嘉措》,今年(2013 年)五月由行人出版的一本「總和之書」。(為何叫總和之書等等會說明。)

廖偉棠先生已是台灣詩壇耳熟能詳的中堅詩人,他是廣東人,長居香港,自 2000 年在台灣文學圈崛起,在台灣以一年一書以上的速度在大型出版社出版詩集、攝影集、雜文集,當然是非常具有份量的台灣作家。從我們最熟悉的《波希米亞行路謠》(聯合文學,2004),那般朗朗上口的風格,逐漸走向《八呎雪意》(印刻,2012)那種冷峻、不避僻字、中國古典元素日益增加的風格,廖偉棠對新詩的實驗成果豐碩。這次,廖收錄在《尋找倉央嘉措》的兩組詩作又回到韻律感強、通俗平易的風格上。原來,作者認為倉央嘉措的詩作,是①道歌 ②具有神秘主義的情歌 ③民歌三個元素化合而成的作品(第97頁)。我猜想,廖偉棠先生便是為了呼應這本書的主題,因此而試圖創作具備民歌(ballads)風格的組詩吧。

.jpg)

那麼,倉央嘉措何許人也?讀者耳熟能詳的,在電影《非誠勿擾2》片尾曲的頭兩句,「最好不相見,便可不相戀;最好不相識,便可不相思」便是他的詩作(但歌詞第五句開始則是後人所加);而周夢蝶的紅樓夢閱讀筆記《不負如來不負卿》(九歌,2005)這標題便是出自倉央嘉措這首最有名的詩「曾慮多情損梵行,入山又恐別傾城;世間安得雙全法,不負如來不負卿。」。倉央嘉措近來引起風潮,或許是因為《非誠勿擾2》的關係,然而,這卻是一只雙面刃,好處是大家注意到這位 300 年前的西藏僧侶詩人,壞處是有許多穿鑿附會的詩作被誤以為是他寫的。

倉央嘉措(1683-1706 或 1683-1746),他是達賴喇嘛六世。達賴喇嘛是一個稱號,它是指藏傳佛教格魯派的領導人,也是轉世活佛。我們現在所熟悉的「達賴喇嘛」,其實是達賴喇嘛十四世(名叫丹增嘉措,1935-)。倉央嘉措其實是一個流連酒館、有許多風流事蹟的人。而他的詩裡,也常常寫到愛情,甚至情慾,與求法修行相並置。好比(以下都是根據廖偉棠先生的翻譯):

我一心一意聆聽

我的上師教誨

卻意馬心猿

我的靈魂已經溜出

密修的僧房

去與你的靈魂會面

倉央嘉措常在追求聖性的途中誠實寫出人性,在有我與無我之間擺盪。

如果我的愛人放棄一切

去學習修行

我也會找尋聖潔的路徑

我會隱匿、伏藏

並忘記我曾年少輕狂

他深知「無常」的真理,即便在關係中也不例外:

她在帽子上簪花

束辮其後,揮手道別

「我為你離去而傷心,」

我說。「不要傷心,我的愛人,」

她說:「所有離別

都將帶來下一次重逢!」

看到這些作品,不禁讓人會心一笑,原來,轉世活佛也是人,也有慾望,再也不是高高在上的了。我覺得,宗教文學最難的部分就是在於過度具備道德訓誡,然而這些作品並不會有那樣太過崇高不得親近之感,它拉近了宗教與民眾的距離。我一直很好奇,藏傳佛教是一個怎樣的宗教啊!馬爾巴(1012-1097)是個脾氣很差的人間酒鬼、密勒日巴(1052-1135)是殺人犯、倉央嘉措不想剃度,且非常「風流倜儻」。然而,這些人都變成了偉大的上師,這使後來的讀者受到激勵、感到親近。這是一個多麼真誠的宗教啊!不會掩藏,不曾說謊。

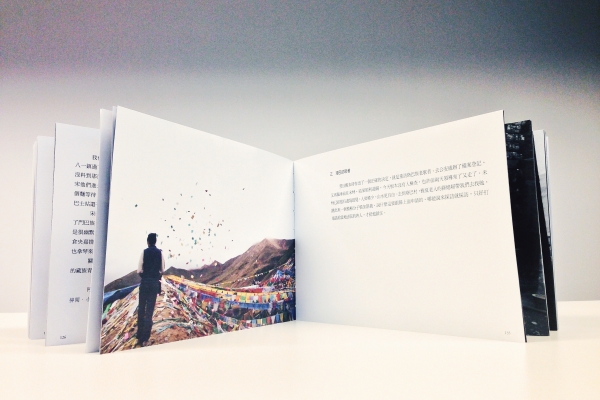

《尋找倉央嘉措》這本書以倉央嘉措為圓心,由幾個部分串組起來:①由廖偉棠翻譯的倉央嘉措詩作 ②攝影 ③採訪 ④自己的詩 ⑤自己寫的小說 ⑥散文(尋訪筆記與翻譯筆記)。如一開頭所提,我一直覺得這是一本「總和之書」。我突然想到,如果說小說是一個不斷吞噬其他體裁而無限擴大的文類,「小說的容積非常大」,一個小說家專心經營自己的小說寫好就能有極大的美學價值與影響力;那麼,詩人亦有自己的策略:亦能把自己的詩寫好,同時擴展各種文體、跨越各種媒材,與小說家較量。在這本書上,我看到一位詩人所動用自己長久以來鍛鍊的各種媒材,貫穿自己長久以來的關懷,所發出的白色的光焰。

.jpg)

然而,我卻不免擔心起這部作品。這本書到底是「尋找」倉央嘉措,還是尋找「倉央嘉措」?這部作品對於倉央嘉措的出生之時代、個人背景長成之介紹十分簡略,而對於倉央嘉措的譯作是以 Coleman Barks 的英譯(Barks 的英譯又是以早期的英譯本轉化而來)再度轉譯而來,對於原作的真實可能更加稀薄了。在六世達賴喇嘛倉央嘉措(1683-1706 或 1683-1746)的年代是清朝乾隆之時(為什麼會有兩個過世時間?因為對於他的死亡有兩個說法:一是倉央嘉措因為政治關係二十五歲被流放到青海,而「不知所蹤」;一說是他隱居在青海,一直到 63 歲才過世),然所搭配的優美攝影卻是當代西藏,後附的〈幻象生死書──訪「解放」六十年的拉薩〉等散文所產生的調性,這使我感覺是倉央嘉措半僧半俗、在聖性中流露神性的辯證之中,向作者一貫對族裔政治與人權的關懷之當代西藏傾斜。

我回憶起廖偉棠先生對於 Ezra Pound 的重視(廖曾寫四百多行的〈貓頭鷹詩章〉獻給他),而 Pound 作為美國詩壇意象主義的扛頂人物,曾對於東方的詩歌(印度、中國、日本)產生極大興趣,化為創作靈感,進而英譯。他在 1915 年出版的《Cathay》(「古中國」之意)開啟了美國詩歌整個時代對於中國文化的吸收。他的譯作其實與原文有非常多的出入,然而卻造成廣大影響,甚至成為經典。鍾玲教授稱之為「創意英譯」,意思是翻譯的取向在「表達美感」上而非「忠於原文」。我猜想,廖的翻譯就是「創意漢譯」的模式吧。

所以,我將這本書定位為「尋找」倉央嘉措,在這裡可以看一些廖偉棠先生對於這位「雪域詩王」(白瑪僧格語)的思考,更多對於當代西藏文化的觀察。畢竟,廖偉棠一直以來的詩觀便是直面當下的。在《手風琴裡的浪遊》(素葉,2001)的後記他是這麼說的:「我認為詩歌首先要準確甚至殘酷地把握一個時代的精神,這是一種存在主義式的直面……受里爾克影響,許多中國詩人嚮往類似宗教情感般的向『永恆』、『彼岸』、『純精神領域的飛升』,他們卻忽略了里爾克在其《杜伊諾哀歌》及晚期詩作中真正揭示的,是對短暫的、必有一死者的當下、此案的關注。除了真正的生活,和跟生活結合的藝術,並無一個救渡我們的神。」

作者簡介

李雲顥,詩與小說的雙子星,育有斑比一貓。出生於 1985 年,星座天蠍。偶像是:村上春樹/駱以軍/楊牧/唐捐/鯨向海/鄭聖勳/蘇絢慧/鄧惠文。很幼稚,很幼稚,非常幼稚。2011 年出版詩集《雙子星人預感》(逗點),即將出版第二本詩集《河與童》。

![[閒聊] 大家有在便利商店買過小說嗎? - 看板 BIOS monthly](https://www.biosmonthly.com/storage/upload/article/tw_article_coverphoto_20250515123328_qj2_thumb.jpg)