【特稿】「因為愛詩,所以習詩」講座側記/林文義專訪

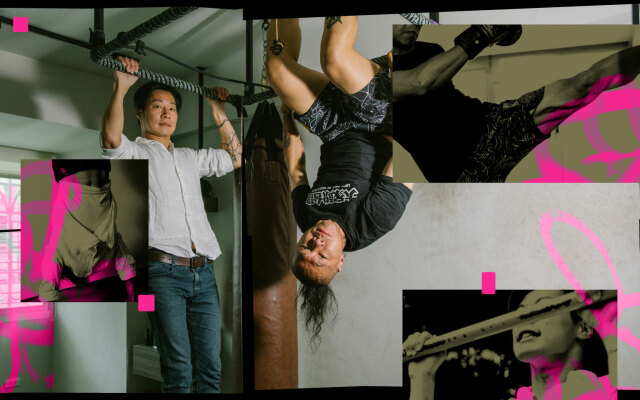

投身寫作已逾三十年,林文義不同於過去書寫散文,於自認「初老」的五十三歲時開始學習詩、寫詩,並於 2013 年出版了第二本詩集《顏色的抵抗》。透過與詩人李進文的對談,林文義娓娓道來,作為寫詩「初心者」的創作歷程。

從十八歲立志成為一個詩人,到七〇年代加入「陽光小集」,與苦苓、向陽、王浩威一起,詩刊成為林文義成長的養分。只是在當時對詩的語言難以掌握、倍感晦澀,進而自我懷疑,因此散文成為他主要的創作,兼以漫畫、報社編輯、電台電視,身分多棲於各個場域。在時間遞嬗的創作生涯裡,詩並沒有被他遺忘,在散文與小說中依舊可見詩的意象融合於其中。

林文義的創作階段可以區分為三,第一個階段是 1979 年的第一個十年,文字較為華麗、風格尚未確定(林文義笑說是濫情);1980 至 1990 年是第二個十年,當時的台灣民主蓬勃發展,林文義自身也參與其中,風格凝聚、創作最為豐富;1990 年以後是第三個階段,慢慢回到詩的行列,以《三十五歲的情書》為代表,雖然尚未開始寫詩,但文字的潔癖與耽美已顯現出了林文義詩心的本質。作為林文義自身錨定的三個階段,李進文提出,在 2005 年以後是林文義的第四個創作階段,可能來自於京都旅行的外部刺激,「詩與真愛」的結合,使林文義出版了第一本詩集《旅人與戀人》,且不僅止於小愛,還囊括了對於土地的大愛,如同甫出版的第二本詩集《顏色的抵抗》。

只是林文義又是如何由散文進入詩,成為一個「詩人」?而且持續不輟地愛著詩?這是李進文所提出的第一個問題。林文義自謙並不是一個詩人,「至今仍不知道什麼叫寫詩,一切都是依憑直覺。」他也坦言,仰賴直覺時常讓他在各個場域感受到自身的格格不入以及疏離,自認是個不合時宜的存在,「詩是在很多事情裡,最大的安慰。」

對談中李進文提及林文義的詩,他的形容是「純淨」,這樣的意象也大量存在於林文義的作品之中,「用抒情柔軟的方式,敘述他的反叛。」李進文如此形容,如同在〈請以真實說服我〉一詩中,結尾兩句有力的「請以真實說服我/請以真實說服我」以這樣純淨的方式來完成,李進文也於現場朗讀了〈請以真實說服我〉一詩。

談及寫詩的「初心」,林文義坦言因為自己天真以及幼稚,喜歡「美」以及「做自己」,如同《顏色的抵抗》中所收錄的〈詩集〉:

只有詩才能真實尋得

靈魂深處的動與靜

所以用心詩

剝開自我如鏡的純淨

透過寫詩,林文義謙虛說道自己仍在學習,「為自己寫一本自己想要看的書。」林文義也於現場朗讀了〈純淨〉一詩,為李進文所提出的「純淨」說做一回應,並為詩人之心交會的時刻做一美麗的結束。

妳是文學最美麗的想像

雨後之虹,子夜之星

我以書寫賦以命名

詩的名字叫做:純淨

講座結束後,BIOS 也與林文義進行了專訪。問及在書寫社會真實的一面時,是如何看待文學在真實世界裡所佔據的位置、以及文學在其中所代表的意義?而又會是如何處理作品中的真實?林文義認為在六、七〇年代的閱讀養分是極為重要的,如同智利詩人聶魯達筆下的反抗,對於當時少年的民主思維有一定程度的影響以及啟蒙,原本的黨國教育在此時並無助益,因此都是靠著自我的摸索、世界文學的閱讀,才使文學的樣貌如同百花園一般,各自綻放。「反抗的力量來自文學,再透過文學的調理,成為美學的存在。」年少時的激情褪去,也許走到最後的,仍是文學。「文學如同一面鏡子,可以映照出我們的意志、我們的虛假。」這也是為何林文義在他的詩中,反覆提及了純淨,永存詩心。

承接自《旅人與戀人》之後,旅行依舊佔據林文義許多篇幅,對於旅行所能夠帶給文學的刺激以及養分,林文義提及「記者」的身分、以及擔任記者時的衝擊,使得他的作品十分外放,並在衝擊(社會新聞、戰線)中找到溫婉的存在,反覆擦拭、拋光,成為文學的養分。

「我真的是把文學,當成人生中一件十分重要的事。」林文義如此說道,並將之深埋於每一次的創作之中,孕育出豐碩的果實,一如他為我們再度帶來的詩及《顏色的抵抗》,因為愛詩,所以習詩,並且不輟地繼續寫詩。