未完成的柯比意(Le Corbusier)

那日德國朋友耐不住我的請求,繞了兩個多小時到一趟里昂,去找我心目中沒有完成的柯比意(Le Corbusier)(註1)。

像他一輩子備受爭議,隱身於作品之後一般,不在 GPS 上的那棟 Couvent de La Tourette,讓我們只好土法煉鋼地按德式方向感,從里昂市區到達這座小鎮 Eveux a L'Arbresle。

二月天,歐陸的氣候總是分明,而山區更冷。霧在我們緩緩駛入山坡時開始跑進呼吸裡,除了踏過落葉斷枝發出清脆之外,一路幾乎無聲。

.jpeg)

達到林道邊緣的彼端,我看見指標 Couvent de La Tourette 就在枝木半掩間。冬日的陽光灑在潮濕的草地上,毫無修飾的混凝土墻,Couvent 一開始就把我的視線給震攝住,霧氣中的矩形顯得寧靜而溫柔,灰撲撲粗胚大剌剌地顯露于外,制高點的矩形是教堂常看見的十字架鐘。我深呼了一口氣,準備迎接筆直、冷靜的視覺時,德國友人冒出一句:「這跟波昂的戲劇院很像啊,還有我的高中學校也是長這樣的!」

我聽完則微微一笑沒有回應。

.jpeg)

Couvent de La Tourette 是 1965 年柯比意與澤納司基(Iannis Xenakis)共同的作品,當時的任務是希望能創造一個「安靜可提供上百人身心靈安頓」的地方,於是修道院當然也繼承他自己 1926 年提出的建築五點(Cinq points de l'architecture moderne)精神。(註2)

一迎面而來的側身,筆直俐落的量體與軸線,讓我直覺地順著一面面灰色的混擬土上凸起的顆粒觸摸到一種寧靜與冷靜感。陽光有意無意地絆倒我們的步伐,配上一些紅黃綠藍黑,除了感受到悸動,更隱含了創造者的他對於身處建築空間之人的整體想像。我們就在落日之後品嚐完柯比意最後未完成建築與宗教的作品,留下了他要被觀察者留下的情感洞悉。

建築服侍宗教的概念,其實台灣也有與之呼應的建築:北投法鼓山農禪寺水月道場。「空中樓閣,水月道場」是當時發展的概念,設計上以莊重大氣為主,相信很多眼尖的讀者應該可以略窺柯比意建築精神所在。甚至,柯比意對於光影的重視以及處理手法,也影響了亞洲建築大師安藤忠雄對於其作品各個面向的審視。

瑞士法郎十元紙幣上印有柯比意的頭像,包括他與眾不同的眼鏡。無神論者的他,在死前的遺囑是希望能在 Couvent de La Tourette 停留一夜,想必他也希望能以觀者的身分感受這空間與生後的模樣是怎麼連動的。

「我們的時代正在每天決定自己的樣式。」1920 年,那篇以 Le Corbusier 為筆名的投稿於法國《新精神》雜誌上這麼寫著。

註1:

Le Corbusier 又譯為柯布西耶或柯比西埃,大師的原來的名字是 Charles-Édouard Jeanneret-Gris。

註2:

建築五點如下:底層架空(les pilotis),主要層離開地面。獨特支柱使一樓挑空;屋頂花園(le toit-terrasse),將花園移往視野最廣、濕度最少的屋頂上發展;自由平面(le plan libre),看空間需求決定牆壁的位置;從外頭看也可以發現橫向的長窗(la fenêtre-bandeau),大面開窗,可得到良好的視野,參考文中圖3,可以看見幾個比正方形稍長的矩形平面被等分成幾何等份;最後是我個人認為最有挑戰性的自由立面(la façade libre),由立面來看各個樓層像是個別存在,樓層間不互相影響。

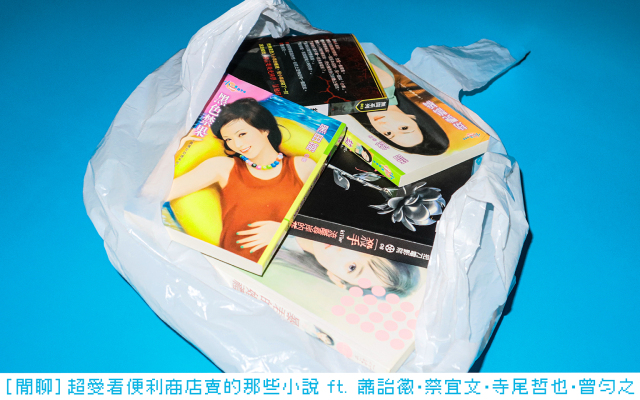

![[閒聊] 大家有在便利商店買過小說嗎? - 看板 BIOS monthly](https://www.biosmonthly.com/storage/upload/article/tw_article_coverphoto_20250515123328_qj2_thumb.jpg)