你要很直接面對自然,面對野性——專訪 K2 Project 張元植 ╳ 呂忠翰

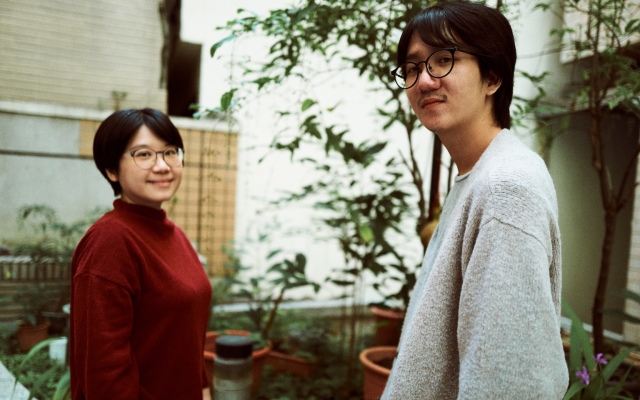

我走進咖啡廳,早過了午餐時間,但兩人正要開始吃便當。可能是貼心怕耽誤訪談,也可能是密集訓練期習慣了壓力,兩人吃得飛快,等我點完咖啡便當盒就差不多收拾完了。在最熱鬧的都心,人稱「阿果」的呂忠翰及張元植,穿著隨時可以遁入戶外的輕便登山裝,像是個提醒:眼前一個笑聲魔性、一個總是說自己宅宅魯魯的青年,即將嘗試攀登全世界最難登頂的山——K2。一旦成功,這會是台灣第一次有人登上傳說中這座「山中之山」(mountain of the mountains)。

Chapter1、八千米的生命經驗

登山界咸認為,八千公尺以上的高峰對攀登者是另外一個境界。兩人口中的「八千米」,全世界共有十四座,最知名當然是第一高峰珠穆朗瑪峰。但在眾人都崇尚攀上最高峰的商業化浪潮裡,只要銀兩充足,不論技術高低皆有機會上珠峰,成功登頂人數已達 4000 人,反觀第二高峰 K2 只有 400 人,也是八千米中唯一一座不曾被冬攀的高山。而 K2 特殊的峰體結構使其死亡率達 26.5%,遠遠高於珠峰的 3.9%。

八千米的世界,兩人不是第一次經歷。阿果現在依然是台灣多項紀錄的保持人,不使用氧氣瓶登上被視為與 K2 同等難度的第九高峰南迦帕巴(8125m)、馬納斯盧(8163m)、布羅德峰(8051m)以及迦舒布魯二峰 G2(8035m)。元植是阿果在全人中學小五歲的學弟,18 歲時寫下最年輕登上南美第一高峰阿空加瓜峰的紀錄。他在 2011 年首先嘗試第一座八千米,雖未能登頂,卻召喚了當時才剛開始海外攀登的阿果,進而成為職業登山者。

.jpg) |

|

.jpg) |

|

講起被兄弟影響的轉折,阿果有點憋笑說:「元植是我一個~~哈哈哈~~~『座標軸』吧,這樣講好像不錯喔!我想說,他都可以上七千七喔??那我到八千應該不是太大的問題。」元植不服氣回:「都是幻想而已吧!」又碎念阿果長得太像雪巴,每次出國其他雪巴都把他當自己人,差別待遇。原來阿果在他人眼中根本是元植僱來的雪巴:「他就很氣,又沒請雪巴,可是每個人都覺得他有請哈哈哈哈。」

幹話講歸講,相識十數年、登山價值觀相近的兩人,是彼此最強力的後盾,才能彼此交付前往八千米的任務。在那裡,氧氣濃度只有平地三分之一,缺氧嚴重影響判斷力,人根本是茫了,成為奪命因素。元植有點自嘲:「真的是大家都變智障。」曾經攻頂前,他與其他隊伍在七千公尺處開會,「明天誰的雪巴要走前面、誰要先架繩?沒有人聽得懂對方在講什麼,開會出來的結論也沒有人去做,不知道在幹嘛,真的很奇怪。」

險地裡曾經誕生太多故事。有關 K2,元植印象最深刻是 2008 年的大型山難,十一人死去,是 K2 史上最多傷亡的單一事件。那一天太戲劇性,有夫妻在一個手臂的距離天人永隔,有為了解救受困親族的奮不顧身,流傳至今,成為佐證 K2 凶險的史詩故事。元植講到選擇留下來花數個小時幫助韓國隊隊員、最後卻被雪崩掩埋的 Gerard McDonnell:「那一整天可以看到很多人性的面向。一個是你可以在山上很無私的幫助別人;人當然有混亂的一面,但也有高貴的一面。」

阿果自己就曾經歷過大險之境。G2 登頂後下山的路上,隊友不慎絆倒,從他身後一路滾落數百公尺,消失蹤影。阿果在茫茫雪海裡好不容易找到他,再奇蹟式的找到遺落在遠方的無線電,挖開雪洞,在空氣稀薄的「死亡禁區」陪伴著隊友迎向即將到來的深夜。

這個乍聽之下很可怕的故事,幸好是這樣結尾的。經歷十二個小時的等待,阿果打算到更高的地方尋找搜救隊時,救援即時現身,隨即帶著意識已然不清的隊友和阿果下山。一直到現在,他心裡依然存有活過八千米後對生命的感恩(雖然講起來像在說笑):「休息完我出來對著太陽上小號,那時候感覺最好。好不容易經歷過一切,整個鬆懈下來,你看到新的希望,太陽出來的時候,那是一個很回饋的力量。」

山的凶險是無差別的,但它的給予和回饋也是。這是元植和阿果深刻的體會,以及繼續一起前行的理由。

.jpg) |

|

|

.jpg) |

|

|

***

回溯到測量法完善以前,排名第三的干城章嘉峰曾被視為世界最高的所在。十九世紀曾發生過一場它與珠峰誰是世界第一的高度論戰,這其中,K2 反而缺席了——它實在太遺世獨立,太不為人所知。就算到今天,試圖親近它的人依然要在冰原上行走七天七夜才能到達基地營。

在所有以藏族傳統名稱轉譯的山名裡,K2 二字也顯得突兀。1856 年,英國探險隊跋山涉水而來,首次以喀喇崑崙(Karakoram)山脈的 K 為基礎,將眼前重重山峰從 K1 標示到 K35,隨後拜訪當地原住民,以當地稱呼還原山名。只有 K2,因為距離人煙太遙遠,成為一座「沒有名字的山」。上個世紀,中國提出以新疆語「喬戈里」來取代,但 K2 這個詞不曾消失,因為當我們說 K2,彷彿一再回到那個時候——還有個地方是新的;無論人類在此處繁衍定居多少世代,居然還有東西沒有名字。那種對未知的新鮮感,因荒蕪感受到的刺激,儘管多少人用手去指,也不曾消退。

世界上的登山好手,無一不把 K2 做為目標。這群人在八千米的世界相遇,分離,再相遇,直到生死帶走他們。阿果和元植曾在這裡見過最厲害的人,像是世界上第三個完攀十四座八千米的 Juanito Oiarzabal,元植形容簡直是「上古神獸」:「他走進來氣場就不一樣。整個攀登的過程,你會發現隊伍是以他為中心在進行的。」

翻開登山傳記書,可以看到許多人描述與這樣的前行者相遇。在最凶險、最需要整合的荒蠻之地,有些人可以憑藉著純粹的身體經驗與氣場,激近生物本能式的成為領袖。我問,挑戰上 K2,是想靠近那樣的存在嗎?元植說,是也不是:「不是為了要當老大,是因為那些人在取得那樣子資歷的過程裡面,他們體驗到的東西是很獨特的。而那種獨特的生命經驗,是我們想追尋的。」

撇去與世界的競爭關係,去 K2 更接近與自己的挑戰。元植繼續說:「山有點像是一個座標尺在那邊。繼續去做這件事內在的驅力是:你想要在這個領域變成更好的人,到達更厲害的境界,是跟自己做比較。那個滿足感在於,你爬到了以前無法爬的東西,是自己成長的過程。」往上攀爬,並不只是一種競技,而是在有限生命裡,對接近無限生命經驗的一種追求。

***

這樣的追求,過程不只磨練身體,更考驗心智。2017 年,兩人曾並肩攀登馬斯那盧。一開始狀況還不錯,他們選擇略過第四營快速攻頂,但到七千公尺左右,兩人都覺察到元植的狀態不對,該暫停一下。當山頂就在眼前,選擇放棄對許多人來說是最困難的事,但元植說自己不是那樣:「我超容易放棄的。我一直很缺乏老派登山者那種所謂熱血堅持、要ㄍㄧㄥ到某個極限的態度。我其實在離極限有段距離的時候就會放棄,因為對我來說那個安全的 range 是很重要的。」

和大家認為的熱血、勇氣不同,元植為自己貼上膽小、保守的標籤。他走得謹慎,在放棄中理解極限的意義:「探險這個事情,只要不接近極限就稱不上是探險。每個人內心會有個自己覺得是極限的點,那個點過後就會選擇撤退。但我內心的極限,常常和真正物理上的極限是很遠的,後來就慢慢想辦法要去拉近。」他說,重要的是持續與自己對話:「要去練習,透過一次一次爬山、一步一步慢慢往前摸那個極限會在哪。」

|

.jpg) |

.jpg) |

|

在元植果斷回頭後,阿果選擇繼續往上。單日急上 1300 公尺,他也漸漸感覺恍神:「這時候也是要不斷和自己對話,每到一個階段就去評估自己的狀況,都要覺得可以才繼續往前登頂。不然元植也沒上去,我也不需要這麼勉強啊。」無論撤退還是前進,接近極限的過程不在與外抗爭,而是與內在的拉扯。

「最危險就是你不知道自己的點在哪裡,你不夠了解自己。」他們同時說,這個問題是不會消失的,因為我們不可能完全知道自己是誰——山的座標尺,衡量的是我們有多了解自己。

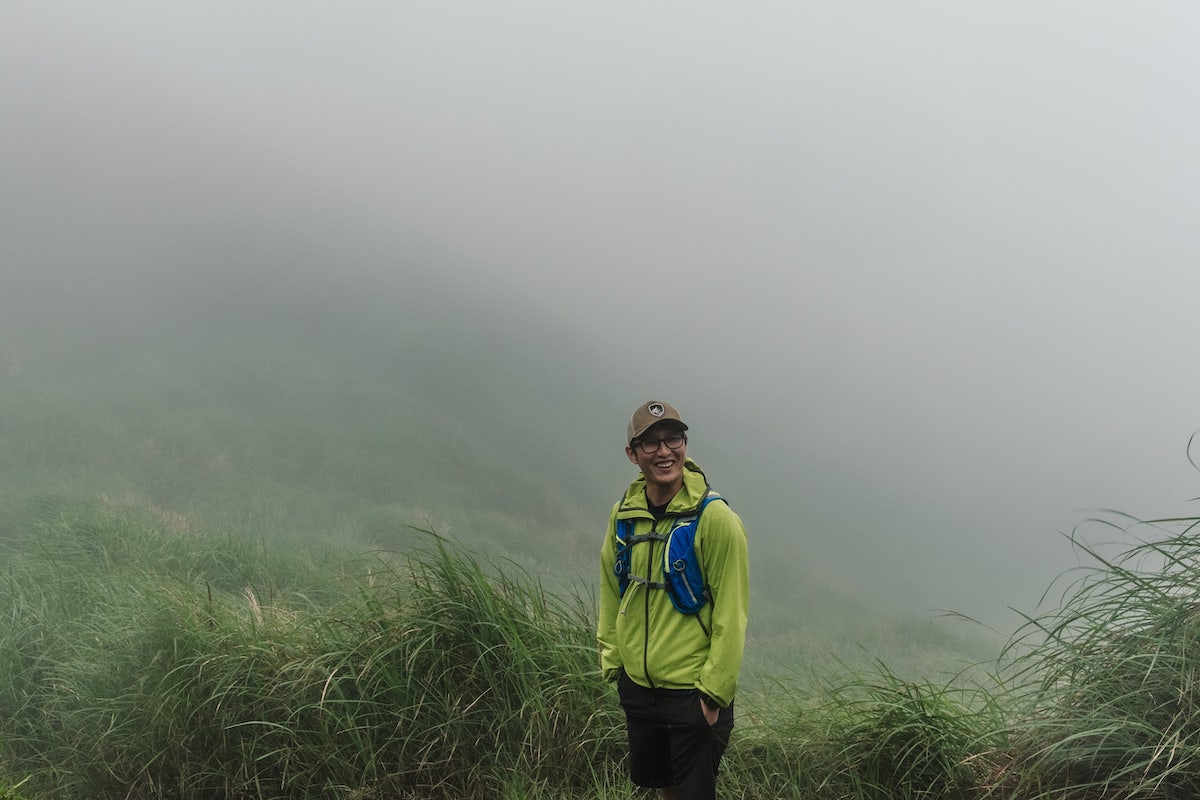

Chapter2、每個人心中的野性

我們開車往山上去拍攝。路途中阿果不時指向遠方的房子,說他當木匠的那幾年,這裡來過那裡去過。一旁元植持續找路,邊開車還邊幫我們想哪裡拍比較好。我有點抱歉,實在和山太不熟了,他們說沒關係,反正怎麼繞,都在山裡。

成為全職的登山選手前,他們都曾經生活在城市,像在他方。元植曾在登山裝備店打過工,也在登山公司做過行政職,偶爾帶隊。即使與山有關,他仍然感覺不太對,後來辭去都市裡的工作,在嘉明湖當管理員。我隨口問說,工作內容是什麼?他說,就點名呀,偶爾幫大家解決問題,有空開講座,朋友來就改開瓶酒。

「再來就是宣導一些很奇怪、啊不是,是很基本的登山觀念啦。譬如說垃圾不要亂丟喔~要自己帶下山唷~」嘉明湖是許多平常不爬山觀光客的目的地,面對登山幼幼班,他重複著早就習以為常的那些:「防熊啊、食物要收起來啊、廚餘不要亂倒啊,上廁所,垃圾桶只能丟衛生紙喔。」就算這樣囉唆著,但因為在山裡,他也情願:「這就是我要的工作。」

經歷鹿港阿公阿嬤家的細漢時光、烏來種籽學院和苗栗全人中學的山林歲月,畢業後阿果搬回三重,跟著父親學做木匠,也學著走入城市,接受城市。七年木匠職涯其實是有成就感的,「可是莫名其妙,騎摩托車的時候,頭一排衝出去前三名,一定會有我。」台北的人群使他必須在日常找尋出口:「只要騎車,我一定會走中山北路,或是敦化、仁愛,我都會繞一下過去。有樹,我才會有心情回家,那個感覺不太一樣。」

算起來已經十年,他在空無一人的城市角落跨年:「一個人拿著球去球場,拿著球倒數然後飛起來扣籃。」他也用最愛的籃球發洩;傍晚六點下班,七點出現在球場,打到凌晨十二點,一點到家,隔天早上五點再起床,重複焦慮與卸除焦慮的輪迴。因此他必須要去走走。週末回烏來找老師,放假就自己去爬山,重點不在終點:「我不一定會去登頂,可能會在黑森林裡面住然後再出來,有點像是行灶咖一樣,回山上,換換心情。」

突然覺得眼前的阿果,講起話來好像魯夫:「每次都想著登頂,對我來說不好玩。我想要的是,能在山裡面混一混。整個過程中,我可以更有想像力,或是發展一些好奇。所以我常常會亂跑,去森林裡可能會遇到藍腹鷴、帝雉,我就會在那邊,」他眼睛撐得很大:「喔~~~這裡怎麼會有帝雉!!!喔~~~還遇到一個瀑布~~」

|

|

|

|

.jpg) |

阿果心裡一直記得,他在種籽學苑裡跟著熟習山林的原住民老師上山。老師在前面指出獸徑,或是提醒一隻青竹絲的現身⋯⋯有時帶回一整隻山豬,或提著飛鼠從山中俐落歸返。他繪聲繪影:「你就看他把一條兩公尺長的臭青母,拿起來像一個大力士一樣這樣~甩~,就會:嗚哇~~~」

曾經又害怕又興奮接過臭青母的孩子,現在已經理解那是最珍貴的身教:「一開始一定會害怕,但就看老師好像玩得很自在,對我們來說就覺得⋯⋯欸、好像可以??」

「這是一種對自然的感染力、很簡單的力量。他讓你想要嘗試玩玩看,讓你知道自然雖然有危險,但你要很直接面對。」

「我很喜歡這種直接的面對,那裡面會有一種野性在。我喜歡那種野性。」

***

嚴格來說,他們都不是真的在山裡長大的人,卻還嚮往原生的野。那是他們還暫時無法擁有的能力。元植解釋:「那個狀態有好幾種說法,山界常說的叫『山感』,那真的要自在才能做到,就是你跟自然同步的能力。對台灣大部分的人來說,走進山裡會成為侵入者,進去的人是走入異域,可是對原住民來說是回家,這是完全不一樣的概念。」

即使如此,本能驅使他們背離焦慮,探求山感與野性。一次又一次的攀登,其實也就是這樣簡單的事情,讓人能與自然有更直接的面對。後來,阿果自己也回到全人,從籃球社團帶起,成為全職的導師。他最在意的也是讓孩子們如何去野:「一開始他們只會在一個合理的、被開拓好的步道上原地打轉、東張西望,那你怎麼鼓勵他們走進叢林?被蜘蛛絲弄得滿臉這樣。怎麼讓他們去觀察到哪裡有螞蟻窩,甚至需要去挖土?」

兩位開始講古,據說當年在全人都玩得很瘋。這種場合底下學弟一定是先被丟出來爆料的;聽說元植與他的朋友們曾經半夜把行政室阿姨的電腦拆掉藏在學校各處,「畫一個藏寶圖,然後說你們今天的工作就是玩大地遊戲,設計線索讓他們去找自己的電腦。」謝謝大家,缺乏冒險精神的我下意識保護了一下我手邊的電腦。

|

|

|

|

阿果回頭說自己現在帶的一個孩子,一開始甚至怕狗怕到直接跳到桌子上。他想方設法讓所有人更接近自然:「一般人在野外,光要走出去就會想很多,為什麼?那是因為沒有那個經驗。你就要慢慢的讓他們能走出去。」所以阿果先是努力讓男孩和狗成為朋友,到後來孩子會自己來問,可不可以和狗狗一起去森林探險?說到後來男孩與狗流浪的故事,他語氣充滿溫柔:「那個需要很有耐心的去陪伴,push 他去做這件事,這很不容易。」

Chapter3、一種迷人的恐懼

今年奧斯卡最佳紀錄片獎落《Free Solo》(台灣譯為《赤手登峰》),對電影圈來說是有點爆冷,但兩人看此片,卻是目不轉睛。攀岩運動家 Alex Honnold 習慣不用繩索及任何安全設備(即所謂 Free Solo 的方式)來攀頂各大岩壁,而紀錄片跟拍他前無古人地挑戰酋長岩的過程,觸發許多關於極限運動的討論。開場一個遠景,看到 Alex 只用手腳讓自己九十度於牆面緩慢向上,像是一棵立於峭壁的怪樹,遠比《不可能的任務》或任何動作片讓人頭皮發麻。

那種刺激與恐懼的臨界點,也是讓他們著迷的地方。元植說,攀登的恐懼有兩種,一種「通常是自己犯蠢」,就會讓攀登者淹沒於瀕死的恐懼。但也有一種平緩的恐懼,需要恆久忍耐又如此迷人:「就是控制範圍內的恐懼。像《Free Solo》那種他不可能完全沒有恐懼,但你還可以跟恐懼相處,通常意味著外在的情況還沒有到失控的程度。這種時候其實就是要維持你的平衡,過去之後會很有成就感,會很爽。」

阿果說他非常享受這種狀態:「因為你有一點把握。然後你在面對那種未知的野性,它可能會刺激你的內在,你會知道要去達到一種平衡。」兩人不斷提到「平衡」,彷彿這些遠征都是一種動態的溶解過程;在他們接觸更大、更險、更美、更無限的同時,以自己的身體為溶劑,融入恐懼所帶來的刺激感,融入所謂「獨特的生命經驗」,再一次次把它們運回人世間,成為觸發社會敢夢的粒子。

|

|

|

|

|

但面對這樣拓展恐懼經驗的人,台灣通常以加倍的恐懼對待。2017 年 4 月,傳出劉宸君命喪尼泊爾山間健行,舉國譁然;2019 年 1 月,綽號 G 哥的吳季芸在玉山國家公園墜谷身亡,更多罵聲。當我們看不見攀登的喜悅,那悲劇所引發的質疑也特別強烈,持續有一種聲音是:為什麼要找死?以及各種對於人力、搜救資源的質疑。我們是不是真的無法接受探險,以及那隨之而來的風險?我們是不是無法相信,一場遠征對我們的意義?

我問他們如何面對這種質疑,元植直接把燙手山芋丟給學長,「來,你覺得你做的事情對台灣有什麼幫助?」阿果像從飯後的慵懶被驚醒:「嗯⋯⋯有啦,一定還是有啦!」搔搔頭,難解。元植坦言:「當然沒有具體上的幫助啊!」接著還是忍不住論述:「那個所謂『幫助』是很抽象的東西,有點像是如果我們回到 1920 年代,那個時候的英國探險家去南極點,對英國有什麼幫助?當然我們沒有到那個層級,但本質上是一樣的東西。」

劉宸君身亡後紛起的一陣撻伐與爭論中,詹偉雄曾撰稿〈一個年輕人之死〉,從中批判台灣拒絕面對危險背後的淺視:

「⋯⋯無視於『冒險』所帶來之巨大公共財的無知,是長期製造業體制對於作業員身體維安規訓的結果,它們只看到身體健康的工人對生產線上作業成果的保證(因而『冒險』是威脅,該被控管或排除),卻看不到冒險者的歷險對全社會帶來的巨大隱藏收益——《魯賓遜漂流記》創造了西方的個人主義文明、翻越阿爾卑斯山的歌德寫下了《浮士德》、去印度流浪六個月後的賈伯斯隨後創辦了蘋果電腦。」

元植認為那種規訓(換句話說是「安全感」),延伸入社會其他層面也是可怕的:「大部分人接受到的資訊就是你要有好的學歷,去找個安穩的工作,人生基本上是個寫好的劇本。背後的意思是排除風險、排除未知,你的人生不要探索這些未知,好好買房子買車生小孩。」他時常上山,感悟更深:「台灣的山上水邊溪邊,到處都是『危險封閉』『禁止進入』,可是大部分外國山區不會有這種牌子。」

|

|

|

***

「徒手攀登是他感覺最像活著的時刻,他感覺到一切的極致,真的是極致。你怎麼可能,即使只是用想的,要去剝奪那種權利呢?」——Dierdre Wolownick,Alex Honnold 的母親《Free Solo》

“When he's free soloing, that's when he feels the most alive, the most everything, the most. And how can you even think about taking that away from somebody?”

另一種常見反對冒險的聲音,是以「你怎麼可以讓愛你的人傷心」當作起手式。在單親家庭中長大的元植,對此並不陌生,因為媽媽從他國中開始就很擔心。直到有次他終於決定:「我就說,妳應該擔心,但妳擔心的東西都不在點上。」於是他一次次帶媽媽上山,直到今日媽媽也喜歡爬山:「帶她上山,是讓她知道我有這個能力,面對風險我怎麼做決策。我可以照顧自己,甚至照顧她。」

這次要爬 K2 親人難免關心,但還是尊重出發,選擇不去擴散焦慮。元植挺認真的說:「因為媽媽和女朋友都知道我很膽小。除非我被那種無法預料的危險找上門來,否則那種可控的因素我大概都不太會讓自己超過界線。」

阿果一路以來的體制外教育大多源於舅舅的思考,直到大學畢業回到家裡,才真正開始長時間與保守的爸媽相處。阿果說,只要是山,父母都覺得很危險,也不想去爬。K2、聖母峰、雪山,對他們來說都是一樣的,對這個兒子的各種「成就」也有複雜的滋味:「我上新聞,他們就好像會覺得該驕傲一下,可是又不想要我去做那麼危險的事情,也會問我什麼時候找個穩定的工作,不用再去爬山。」

阿果試圖找到父母也可以理解的抗辯方式,「我現在是在跟他們講,我們也是在賺錢,我們也是像他們一樣,在闖,在這個社會找到自己生存的價值。」最重要的是,那是他喜歡做的事情,「像《Free Solo》裡 Alex 媽媽就在講說,那是他在做讓他快樂的事,我們怎麼忍心把它剝奪掉,我覺得那是每個人都應該要去想的事情。」

推己及人,現在的阿果,從來不曾陪伴那名牽著狗的男孩進入林徑,但他會在外等候:「我要讓他自己去。可是他會知道我在後面,他就會盡量去做他喜歡做的事。」他也認為這是親密關係裡重要的事:「你要讓對方去做他喜歡做的事情,不管是探險也好、畫畫也好、修車也好,這個東西是他喜歡的。」

|

|

|

|

|

要去不斷解釋自己「為什麼要去做喜歡的事」,兩人其實應該都說得有些累了。這次上 K2,他們本來想以積蓄安安靜靜地前往,但去年底,詹偉雄在嘉明湖遇到元植並得知兩人行程,他同樣渴望得知 K2 經驗,但也憂慮於兩人的後援。原先資金只能以最陽春的方式登頂,並沒有辦法請協作也沒有後援,詹偉雄因此發起募資,讓兩人要面對大魔王時,至少該有的支援要有。除了保命,更重要的是讓整個社會理解探險的意義,了解未知可以是一種衝刺的助力,願意共同負擔一場探險。整場遠征,因此成為更巨大的社會運動。

講到募資,元植起初有些不好意思。他想起一路上仰望的那些「神獸」,甚至認為許多嘗試與挑戰根本還算不上什麼「探索邊界」、「探索未知」。但近年來他是如此相信:K2 的雄偉與艱困,對比台灣社會對冒險的歇斯底里,或許真的值得有人做些不一樣的事:「大概從這次開始,至少在台灣這個範疇裡,我們可以說自己在幫台灣把歷史往前推一步,而不會臉紅。大概是這樣。」

心繫孩子們的阿果突然正經了起來:「探索,我覺得這是目前台灣我們這代、甚至下一代都很缺乏的,所以我們必須再喚起這個東西。」上 K2 也因此有了沈重的意義:「我覺得這是我這代可以做的社會責任。」

我想到阿果稍早說,以他的體力與技術其實不怕耗費力氣去當開路的。當一群散客集結要攻頂,他時常找大家一起來討論,但通常九成以上的機率會合作失敗,這也是讓他最傷心的事情:「在解決這個事情的過程中會很挫折,如果大家合起來,爬就會很簡單,可是如果大家都是各自想要有自己的利益的話,那只會更麻煩。」聽起來有點天真,但阿果說,如果所有人願意一起為了降低風險而行動,就會有很強的行動力,也是他比較喜歡的方式。

上古神獸,是怎麼存活下來的?神一般的攀登者,曾經也都是一個個專注於眼前山路的年輕心靈,一步步打怪破關,以身體經驗最困難與最壯闊的風景,以恐懼磨練出強韌。台灣向來不是一個鼓勵探險、鼓勵恐懼的地方,但如果有人願意嘗試,或許這可以是一個適當的時機點,讓年輕心靈成為更強韌的存在,也讓所有人更理解探險帶來的美好。

「我試著一次次練習每個動作,來拓展我的舒適圈。我試著撐過恐懼,好讓自己不再害怕。」——Alex Honnold《Free Solo》

“I try to expand my comfort zone by practicing my moves over and over again. I try to work through my fear until it’s not scary anymore.”

什麼時候,我們可以不再害怕,而是以共同的願力來支撐冒險的人?山的座標尺,其實也靜靜地測量了我們。

|

|

|

|

|

|

|

|

【K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫】

詳情請見募資專頁(預計於 5 月 31 日截止)