走過孤獨的宇智波鼬——專訪 ØZI:比起被看見,更想被聽見

2003 年,宋岳庭,《Life’s a Struggle》。

從上滿膛的〈INTRO〉、〈TRIGGER EFFECT〉、〈太陽照在你臉上〉,到彷彿意興闌珊換著彈匣的〈YEAH…〉,忽然傳來地鐵旁某個人的鞋跟頂撞著地面的聲響,先是生疏,可隨後又不得不武裝起來的步伐,因為遠遠的我們聽見那班列車已經來了──這是下一首歌〈TAIWAN POP SUCKS, 2000〉的開頭。那一年,ØZI 六歲,剛被父母送去學鋼琴兩年,還沒有愛上音樂,當然也還沒像現在這樣贊同宋岳庭歌詞裡寫的:臺灣人就是愛聽爛音樂有什麼關係/你不必為此問題大做文章還出專輯……

因癌症在 2002 年逝世的宋岳庭,以家人從遺物中整理出的專輯,在死後拿下金曲最佳作詞人。二十三歲去世的他,不會知道幾年後自己的創作會被 MC HotDog、《他們在畢業前一天爆炸》所援引,當然也不曉得十五年後,有個一樣唱 Hip-hop 的年輕音樂人,依然應和著他對華語音樂的拮抗。

出道一年就入圍了金曲六項,人們口中的最強新人,ØZI 比當年的宋岳庭還小一歲,提到華語音樂,一樣有滿腹騷動。「我現在提這首歌的意思是說,關於華語音樂的原地踏步,我不是第一個講這件事的人。二十年前就有人講了。」

|

|

人生第一首練的歌:〈簡單愛〉

母親葉璦菱就像其他亞洲父母,在 ØZI 四歲時送他去上任何能上的課。除了鋼琴,他還上游泳、小提琴、珠算,被動地照著母親的安排累積著人生。國小四年級,他的第一個樂團,竟也是母親組的,「團員就是我媽跟她朋友的小孩。像我會唱歌的就當主唱,會打鼓的就打鼓,這樣組起來……其實一直到小學為止我都對音樂沒什麼愛,我和其他小孩都 focus 在練團的那一小時之後我們可以出去玩。前面的事只是把它交代好而已。」

練團時,爸媽們就在練團室外聊天。對這個樂團,這些父母親也沒什麼特別要求,小朋友們也就樂得輕鬆。「那時候也沒有什麼創作,就是練歌,還看簡譜,」ØZI 笑炸了,「我記得一清二楚,第一首練的歌是〈簡單愛〉,第二首是〈老鼠愛大米〉。」歌是誰挑的?他說忘了,只記得練團之後團員們要嘛打電動,要嘛玩角色扮演:神奇寶貝,火影忍者,那時鳴人還在前往波之國的路上迎戰再不斬,連 ØZI 後來最愛的角色宇智波鼬都尚未在故事裡現身。

「我扮誰?卡卡西吧。宇智波鼬再下來最帥的就卡卡西。」

那時的團員們,現在都沒聯絡了。

音樂路上曾有一小段,他是一個人走的。青春期聽到 Linkin Park、Avril Lavigne、Green Day,發現自己比別人更知道音樂,開始抓起吉他,把小時候浸淫的練團邏輯套進去,嘗試編曲,認真練起唱來。這時 ØZI 上了國中,除了一個朋友和他一起寫歌詞,身邊竟沒有人一起玩音樂了。宋岳庭靠一台卡式錄音機和一架 keyboard 做了《Life’s a Struggle》,ØZI 靠的是父親那台不要的 MacBook,他從那台電腦裡的 GarageBand 開始摸索創作,當時就連 YouTube 上的教學影片也沒有幾支。

孤獨的宇智波鼬。孤獨的卡卡西。

|

|

|

|

|

自我摸索音樂的領域,和 ØZI 其他部分的生活完全不同:在班上,他是「比較潮的那種同學」,天生怕尷尬,總是主動搭訕其他人;同桌的人不講話,他就忍不住要先開口。一群人裡,他是那個帶頭叫大家一起 party 的人。即使除卻音樂,他仍是一個受到喜愛、充滿可能的人。國中第一次上台,翻唱 One Republic 的〈Apologize〉,自編自演,上台前兀自緊張,「但那時候就是喜歡音樂,所以是一種快樂的緊張;我知道比起被觀眾看見,我其實更喜歡音樂被聽見。」

當我提起他的〈Title 頭銜〉中取樣了《黑暗騎士:黎明昇起》再生池裡的呼喊聲以及《星際效應》中也引用的狄倫.湯馬斯〈切莫溫馴地步入良夜〉,ØZI 興奮大叫:「幹,聽得出這個,你也太屌了吧!」

今年,他二十二歲了,依然如十四歲的他,作品被了解的時候、比自己被了解的時候還開心。

那一邊,或這一邊

或許也正是如此、正因為音樂是他自發的選擇而非被迫的選項,在作品先行的態度之下,他才能夠從容地穿過它所帶來的寂寞、壓力,以及誘惑。除了娛樂新聞裡一提再提的那份 JYP 合約,ØZI 其實還面對過兩次生涯抉擇,一次是十八歲前夕因蛋堡和陳星翰等人的推薦,輾轉讓顏社的迪拉胖前來探詢他在顏社出道的可能。這一次,因為即將赴美就學,他「沒特別想」,就擱下了。

第二次,是在柏克利音樂學院歌唱必修課的老師。聽了 ØZI 的作品,老師動用過去在韓國演藝界的人脈替他牽線。和第一次抉擇相差一年,離未來更近了一點,ØZI 微微遲疑了。「我本來想當製作人、想先把學業學完再說,被他講到最後,想說好吧,當當看歌手好了,先回來看看。」

合約放在面前,就是一條現成的路。ØZI 考慮簽不簽的時機,正是韓團 BIGBANG 大紅。「微微猶豫吧,想說我要是真的簽了,變成 G-Dragon 還是太陽,雖然我可能不能堅持做音樂,但也滿炸的啊!」

終究是男團的約,一簽就是七年九年,讓他思考音樂與自己的關係:「我得很誠實地問自己為什麼想要做音樂這件事情。我是因為喜歡做好音樂才做,不是因為想要當偶像,那不是我要的東西。」讓他硬了心的是創作上的自覺,還有自信:「而且,如果我照自己的方式去做,說不定我還是可以達到(韓星)那個樣子。」

這不過是兩、三年前的事。

|

|

回到台灣,藉著圈內人的分享,地下音樂圈漸漸有人認識 ØZI。他做到了他心中的「第一步」:先用好作品讓圈內人知道自己。「雖然那時候影片才 8000 views 啦,少到不行,可是那時候我覺得我好紅喔,好帥喔,好像在地下大家都知道我是誰。」

2017 下半年,在這群圈內朋友的推薦下,他參加了當時新興的 This Side 饒舌大賽。每星期淘汰、以展現歌手現場演出編排功力為號召的 This Side,報名前他只聽說這個舞台可以不用唱他不擅長的 free style,是個「烙朋友來的比賽」。ØZI 於是真的找了很多朋友來捧場,結果嚇壞了主辦人之一凱西。

起初 ØZI 差點拿不到入場門票。「我聽他的檔案,說他不適合這個活動,太 R&B 了;朋友就跟我說沒有,妳再聽一下。」凱西說,「我就說好吧,那來試試看。當時比賽是舞台左右兩個選手各有一個包廂,我就幫他配了一個也是比較 R&B 一點的歌手……我現在對那個人覺得很抱歉。」

對手唱完,換 ØZI 上,台下一堆圈內大咖,台上是他。歌一下,舞台炸了,所有人都眩了目。

「我才傻眼好不好,我那時候根本不知道凱西是誰,去那邊遇到,她跟我說『欸,換你試音了!』我想說幹,怎麼那麼兇啊?」ØZI 還是笑。

一個月後,凱西成了 ØZI 的經紀人,此刻坐在他身旁。

ØZI 說,凱西還是很兇,只是現在不會對他兇了。

|

|

不是一個人,是一群人

沒有因為得到了注目而慌張,他穩紮穩打,畢竟呼朋引伴對 ØZI 來說本就再自然不過。音樂能力被肯定之後,和圈內的米奇、剃刀、熊仔熟了,又經由米奇介紹了孫盛希(「欸幹,她真的超會唱 R&B。」);剃刀和陳星翰製作《Ugly Beauty》時,又讓他和蔡依林牽上線(「他們 pass 其中一首給我做,那時候就想:『YES!我來!』」);與 9m88 的〈B.O.〉,以及 SoundCloud 上與吳卓源一起翻唱小賈斯汀的〈Heartbreaker〉,「Julia 跟我一樣是從國外回來,我們認識的時候就發現,喔,會講英文,nice!」

「我很久沒有遇到在台灣可以講英文的,後來她就常來我家做音樂,那一首 DEMO 是在我房間做的。我說,我好喜歡這首歌喔,妳就唱吧。我們就這樣做出來。」順水推舟,跳過創作者站上焦點之後可能經歷的生長痛,在他口中,那些令他人仰望的成績,聽起來只是日常。

平常和米奇、剃刀聊什麼?「三不五時分享一些好聽的音樂,但百分之八十都是在講幹話而已,討論電動、漫畫之類的。」

那,最近在玩什麼電動?「上一個真的很想打的是《隻狼》。我以前消磨時間的時候打的是《薩爾達傳說》,一直打到史上最難的遊戲《黑暗靈魂》,結果打完之後什麼遊戲都不想玩了,都太簡單了。我現在想挑戰的就只有《隻狼》。」

但,《隻狼》也已經出一陣子了欸?「對啊,出道之後沒時間,現在只有出差的時候可以打 Switch,《隻狼》在 PS4 上面,沒辦法。」

從孤獨到熱絡,再從熱絡到忙碌,另一種孤獨。不同的是如今,大家都知道宇智波鼬是誰了。

提供選項,是我們創作者的工作

2018 年 7 月 10 日,第一張專輯《ØZI: The Album》上市,7 月 20 日宣告賣斷,如今網拍一張售價台幣三千元。MV 下的留言,ØZI 都看在眼裡。「大家會說,終於聽到一些比較跟國際接軌的音樂了……但其實我講 BIGBANG,他們也沒有在做什麼很神奇的事情,我覺得我也沒有啊。但韓國的觀念就是,好今天做 Hip-hop,下個月我全部轉向、全部的人都做 Hip-hop,馬上跟 Hip-hop 界最強的人合作,把東西做到位,不做半調子的東西;華語音樂前一陣子真的有很大一段時間很 lag,你可能現在才把電音做到位,嘻哈的時代都已經開始了。」

|

|

|

|

|

自覺因為「中國有嘻哈」節目,華語音樂圈終於跟上 Hip-hop 潮流。ØZI 喜歡的東西漸漸被主流收納,他也不以為忤,只覺得開心。終於!他說,這一切根本應該提早三、四年發生,Hip-hop 在全世界都是主流,為什麼華語音樂到這兩年才開始?

「我覺得這不太對,那該怪誰呢?其實也沒有辦法去怪誰,這是一個惡性循環。一般大家聽音樂,也沒有時間去研究什麼是最酷的音樂,他們聽 Spotify、KKBOX、radio,播什麼他們就聽什麼。是我們創作者的責任要去影響大家,提供一些新的選項,這是我們的工作。」

「這十幾年來,抒情芭樂歌大家很愛,我們發現『哇這個 formula 合理』,然後就一直做一直做,每個人都做一首版本,你唱我唱,反正大家情緒不一樣,結果整個圈子都唱這個東西。音樂人也會被這件事情影響,說幹,所以我現在如果做我喜歡做的東西,大家是不是也不會買單?」

「但是大家會忘記一件事情,如果你今天真正喜歡做音樂。你 care 的不是大家買不買單,而是你喜不喜歡你自己的音樂。如果你自己都不喜歡你自己的音樂,你要怎麼說服別人去喜歡?」

ØZI ,是「我」的產品

剛發片時,母親陪他一起上記者會。記者問他有沒有機會和母親合作?他留了伏筆,說不排除可能。問他想好幫媽媽寫什麼歌了嗎,他歪了頭,「與其說要寫什麼歌,不如說是怎麼 rebrand 我媽這個人,重新的 A&R。A&R 的東西確定之後,如果要是一個很有母愛的角色的話就得寫這樣的歌,如果是很酷的形象,那就要做很酷的東西。寫歌是最後才思考的事。」

包裝到位,概念先行,不是一股腦地創作。他把 ØZI 當成整體事業,像 Apple 品牌下有 iPhone,即便「陳奕凡」與「 ØZI 」性格差異不大,ØZI 也只是他經營的產品。一切不禁讓人想起葉璦菱當年以前輩身分,發掘了 L.A. Boyz、阿 BEN、Denny 等人,同樣先以品牌概念著手,創造了一群形象鮮明的歌手。

葉璦菱自己以「歐香咖啡」廣告走紅,畫面裡是走在巴黎街道的時尚女子,廣告曲〈我想〉的歌詞裡是主動與欲望,她儼然化身潮流文化符碼;ØZI 如今也披著潮人物的形象,創作中包裹著 R&B 本質的群體激情和性刺激,竟在一家子裡窺見台灣流行文化的時代意涵推進。十年前,母子倆被蘋果日報拍下一張照片,是她與他在後台,十二歲的他穿著黑色 T 恤,脖子掛著耳機,梳著旁分瀏海。而她,一樣短髮,染了紅色。四處演出的她帶著他一起行動,是因為工作結束之後可以帶他出去玩……

登上 This Side 舞台前夕,ØZI 做了一件事:把自己的頭髮染紅。

不知不覺地走上類似道路的兩人。十年前她是否曾經想過,那個在總是在後台跑來跑去、自得其樂的小孩,那個喜歡在家裡一個人看電影、打電動的他,如今成了發行首張專輯就入圍金曲獎六個獎項的星星?

|

|

|

|

我知道這是我必經之路

2019 年初,ØZI 第一場個人演唱會「Lost In Paradise/天堂中迷航 」,不只門票完售,台上台下眾星雲集:蛋堡、9m88、Miss Ko、希希…… ØZI 在慶功宴時哭了。

「身邊最 close 的朋友幾乎百分之百都有到嘛,那個一瞬間就是感動,哇我在圈內居然有那麼多好朋友願意支持我。」

放下孤獨的宇智波鼬。找到夥伴的卡卡西。

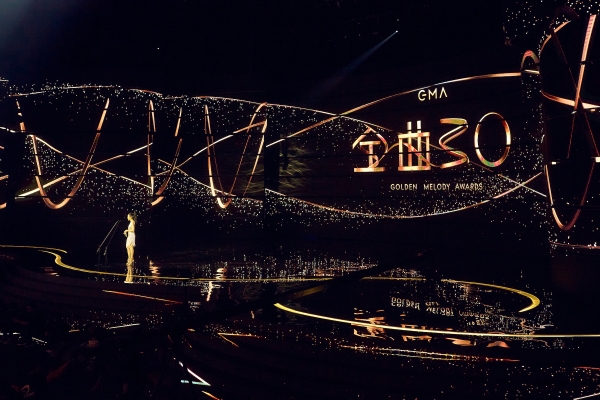

「我跨過了好奇大家會不會接受我音樂的那條路,敢去想更遙遠的東西了。終於到一個臨界點,大家都願意注意到這件事,而且是連真正有影響力的、比方金曲獎這麼官方的獎項,都開始想要支持這個東西。我剛剛說的那個惡性循環,終於有人要來打破規則了。」

看起來總是準備萬全的他,不是不會緊張。在〈Ozymandias〉中不斷思考的名利與繁華,他並非質疑,而是了悟。「我知道這是我必經的過程。我知道要讓我的音樂被全世界聽到,我必須成為一個有影響力的人,站上那個位置,這是一個策略;當大家覺得你做的事情都很屌,你說 Hip-hop 酷,代表 Hip-hop 真的酷。這樣,這個社會就改變了。這是我對成名唯一的想法。」1 月,在台北 Legacy 的後台,上台前十分鐘,他的身體發熱,整個人微微發抖──買票來看他的粉絲在台下、一路挺他的朋友在台下,他要自己完美無缺,他不敢放過自己。

但是這些,一上台就消失了。唱了三首歌就消失了。舞台再次炸開,Party 開始。在創作者、表演者、製作人三個身分之間,認為還是當創作者比較舒服的他,在舞台上化身巨大的、雕像般雄偉的 ØZI。無法聯想他剛剛才在我們面前說,如果可以選,他想要一個姊姊。(「妹妹感覺需要照顧、弟弟感覺很煩、哥哥感覺會被欺負。」他說。)

對啊,他才二十二歲。在他面前,人們常常忘記這一點。

|

|

|

|

|

|

|

做完音樂,也許去做電影吧

他說,如果不做音樂,自己或許會去做電影。「我超愛諾蘭的。每一部片都愛。不當諾蘭的話要不然就是漢斯季默,做電影配樂也很棒。說不定未來吧,音樂做到一個程度之後,想要做到下個階段,就是往諾蘭前進。」不只作品,諾蘭的行事風格也影響了 ØZI 的創作:做完一件事情,那件事情就被他放下,絕對不再碰。「我不會想說我今天做一個〈B.O.〉,然後說:你們喜歡〈B.O.〉嗎?我再做十首像〈B.O.〉的東西給你們聽。不要。我做過了一個風格,那就是我最極致的東西,我想要玩別的。」

正如玩電動時拒絕無聊。他不要重複,因為重複太輕易了。

忙到只剩 Switch 的他,現在其實也沒空檔玩了。休息時,他抓緊時間創作,有靈感就用手機錄下影片,回家兩個小時可以做兩首歌的 beat。從專訪地點往保齡球館的路上,他向凱西借了耳機,聽起手機裡的檔案,在車上他把耳機遞給鄰座的助理。助理沉默聽完,遞還給他,「You got me so emotional. 」

拍攝時私下問助理, ØZI 常常和你分享作品嗎?助理點點頭,「其實最後決定還是製作人和 ØZI ,可是他會給我聽,問我的意見。」

本來只有一台 Macbook 陪伴的 ØZI ,現在有那麼多人可以分享了。由於廠牌的 LOGO 的天堂門形象,ØZI 粉絲自稱「門徒」,「還是有點假掰,好像我是耶穌;其實不是那個意思,我覺得他們不是成為我的門徒,是成為我的目標的門徒:你也覺得華語音樂該國際化、該做這麼屌的音樂,所以和我一起奮鬥。」雖然忙到沒時間看 IG,他心裡知道,現在已經有人在那裡了。一切孤獨,都化為過程。

「就是因為我剛開始是自己一個人做音樂,所以我才學會做所有的事情。編曲、詞曲創作、拍 MV,因為沒有人可以幫我,連做造型、影片調色這些東西,都逼得我得自己去學。也因為這樣子,能力值到一個定位之後,直接遇到現在業界最強的一群強者,我才有辦法去跟他們做一些真正最屌的一些事情。一切都 LUCKY 的安排得滿好的。」

馬上就是金曲頒獎了。有沒有先想感言?「不敢想,我根本沒有頒獎過,自從國小領完獎狀之後,頂多打曲棍球比賽的時候在冰上拿過一個獎盃,就這樣而已。所以我對領獎還有得獎感言完全沒概念。」

那,要是得獎了怎麼辦?「就感謝自己心中真正想感謝的人啊。上台的時候就會浮現吧。」

一旁的凱西姊姊開他玩笑:「他們舞台到時候會降下來。」

「幹,如果台往下降我一定會爬起來,但如果往上,我會直接喊 stop stop stop,」他手勢誇張,「因為我有懼高症。」

採訪後兩天,他出席音樂人交流協會十大專輯頒獎,戴著墨鏡上台,或許真想掩蓋陌生吧。事後,他轉了吹音樂的 IG 限時,第一次得獎、第一次發表感言的自己,在麥克風前難得僵硬。

他為限時中的自己加上註解:「有夠生疏……不會講 (吐舌) 」

|

|

|

|

.jpg)