從人的位置看,沒有戰勝或戰敗──蘇碩斌序《終戰那一天》

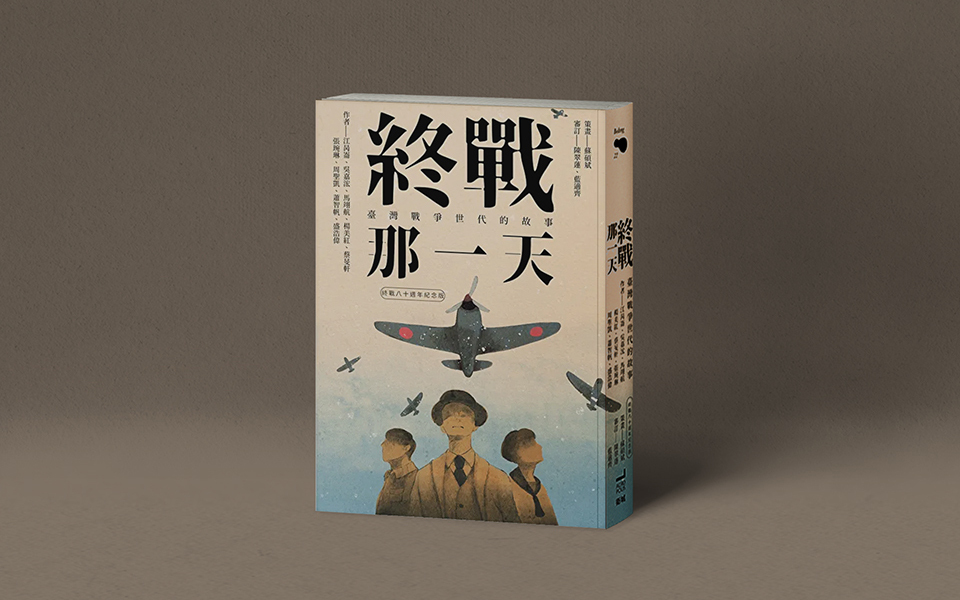

這本書 2017 年首度面世,必須感謝臺灣已到了一個容許我們書寫「戰爭世代」的時機,也給予我們「記憶戰爭世代」的責任。這是一本完全遵循歷史事實的文學性書寫,遠非作者憑藉自身能力可以完成。那是承蒙臺灣解嚴後一波轉型正義的知識填補——亦即 1990 年代學術界對二戰參與者的口述歷史、回憶錄、悼念座談,並因 2015 年終戰 70 週年國立臺灣歷史博物館的一場特展,直接帶出《終戰那一天》的寫作機緣。

當初寫作的起心動念,確是不忍「戰爭世代」的自我遺忘及遭到遺忘,期待文學加歷史當作修補臺灣記憶斷裂的感應工程。後續引發的效應,顯然遠遠超過預期。

初版至今八年之間,臺灣社會極明顯在擴散對「戰爭世代」的關注。出版之後,作者群走到各地參加發表會的場合,幾乎每次都得到各種真人真事的案例回饋。原來大家真的有許多沉默的叔公、舅公、大哥哥遍散四處在臺灣各地,被貼著「南洋回來的」人設,擁有歷史教科書不能比對的人生。《終戰那一天》是緊貼史實、毫不虛構的文學書寫,本就擅長以貼地人物回看宏觀歷史。出版後,真人實例一再與書寫敘事相互呼應、彼此共鳴,作者許多時候都為此泛紅了眼眶,心中充滿感觸。

八年間,世界的閱聽機制也有巨大的變化。視覺時代的猛然到來,雖然衝擊了紙本的銷售,但似乎也未必是紙本的末日。文字的力量,應該是隨著媒介而在擴大。如果學術專著可比擬為城市的基礎建設,那麼《終戰那一天》的文學性書寫,就是河濱公園般的親水場所,人群會在此集聚並把風箏放向更遠的天際。現在回望,這本書竟然不只是一本書。

雖然臺灣更早之前就有伍佰的亢奮歌聲〈空襲警報〉感嘆父子的戰爭記憶落差,有吳明益《睡眠的航線》、《單車失竊記》描繪二戰少年工無法言說的錯雜人生。但 2017 年後,戰爭世代議題實有更多數的作品、跨越更多元的媒介、吸引更多樣的閱聽人。文學和音樂、遊戲、影視、劇場的界線愈益模糊、彼此互動也愈益加多。《台北大空襲》桌遊和電玩遊戲廣受好評,也延伸成舞臺劇與漫畫。故事裡浮現的人物,神風特攻隊少年兵、反抗運動醫師的人生際遇,導引著當今年輕臺灣人沉浸體會戰爭的壓迫。《聽海湧》迷你影集場景撼人,以臺籍戰俘監視員為人物,從影集不僅成為劇本書,也在國立臺灣歷史博物館開設特展,監視員簡單的聽命行事、在戰爭竟成為無比的悲劇,令人唏噓。

《終戰那一天》描寫的戰爭前線、後方、外緣等九種真實人物,八年來獲得如此多的理念相通的創作友軍之響應,共同彌補臺灣歷史課本長期矇蔽、淡化的史觀缺失,雖然遲到,但總是值得為此時的年輕世代慶幸。當初不敢奢求卻逐漸實現的期待,一本書真的不只是一本書。

原先也以為這一本書只是為臺灣而寫。後來發現,臺灣也不只是臺灣。二戰參戰的臺灣人,其實是世界級的特異案例。

戰爭結束後,應該要能分辨出戰勝的歡欣、戰敗的悲戚。二次大戰雖然有三十餘國參與、捲入一億人口交戰,但戰後的命運,其實衝擊最大的只有七個主要參戰國。同盟國的美英中俄,享用戰勝國的待遇;軸心國的德日義,是受到嚴懲的戰敗國。其他的衛星國和協力國,戰後的獎罰力道並不明顯,人民的生命經歷也多是由占領回歸原樣、或殖民回到中立。

但唯有臺灣人不是。一夕從戰敗國跳躍成為戰勝國,從國家或政府的視角來看,似乎可盡享戰勝紅利,但從人的位置來看,完全不是那麼一回事,他們無聲承受著前所未見的命運,歡欣迎接勝利根本是不可能,甚至痛定思痛準備重新站起的機會都沒有。如此的臺灣特異性,透過將文字內容授權予「放假影像」國際製作團隊拍攝紀錄片,故事於是走向臺灣以外的更廣闊世界。製作團隊在全球各大機構調集資料與影像、徵求資金支援的過程中,不斷感受到國際社會對這一段臺灣經驗的驚奇。紀錄片的電視版本預計今年夏天在國際市場播出、明年春天在臺灣上映,世界戰爭史忽略的臺灣經驗,終得進入全球視野。

現代戰爭是理性的荒誕,是一種國家透過利弊精密分析、程序反覆確認才會發動的超重大決策。但是,「為何而戰、為誰而戰」卻非置身戰爭的人有能耐省思的問題。因此,臺灣人在終戰後一夕轉換身分,是國際秩序無法安置的例外,戰爭世代的臺灣人,也是臺灣社會正常的例外。國家不放棄任何一種例外,才能安頓人民的身心狀況。人類或許無法迴避戰爭,但是為何、以及為誰而戰,仍值得回望梳理,至少臺灣的「戰爭世代」是我們必須充分理解的歷史軌跡。

這本書也不只是歷史事實的科普版本而已。如何以文學寫歷史、寫事實?八年間,《終戰那一天》面對各種提問、也提出「創造性非虛構」作為一種文類,甚至喚起一種運動。

臺灣書市很明顯在 2017 年後出現名為「非虛構」的文類。最早帶動者是八旗出版總編輯富察,是他將美國作家何偉(P. Hessler)描繪中國轉型的系列書籍及「非虛構」概念一併引進臺灣。八年來,無疑已經對臺灣的事實寫作產生結構性的影響。

我和《終戰那一天》的作者群,也在這股概念潮流下著力鑽研「文學寫歷史」的技術及正當性。「文學」寫歷史,絕非坊間以腦補、玄想方式編造的穿越劇。如同史論家海登.懷特(Hayden White)的「歷史若文學」理論,所有歷史學者的歷史書寫,程序都一樣,是站在某種意識形態之上、選擇性考察歷史事件、再以自己的邏輯完成解釋。這樣的步驟,文學和歷史有何異?文學反而有更強的反省能力。

因為歷史上的事實,不可能只被單一凡人掌握、也不可在人間呈現單一真相。這樣說來,相信單一真相、排除其他因果可能性,才是霸凌真相的人。因此,善用敘事學技法而調度史實,設定人稱、視角、場景,讓史實有多種呈現的可能——即是美國創造性非虛構(creativenonfiction)的操作邏輯。《終戰那一天》的九種人物,雖然活在同一個國家框架之下,但透過寫作者的敘事人設、視角,同一史實呈現互異感受,絕對有助人與人互相感受生命經驗、從而包容彼此。

「非虛構」新文類在臺灣因此廣為討論、大加嘗試。用在白色恐怖史實人物、自然環境裡的體驗觀察、異族群文化遭遇的蹲點報導,開拓了前所未見的書寫熱潮。大學課程也可見證,2017 年以前臺灣從無任一門課提及「非虛構」,但 2017 年開始,「非虛構」為關鍵字的課程暴增,從 106 學年度七門課程、到最近每學年三十門課程。2019 年臺灣文學館《臺灣文學金典獎》打破固有散文、詩、小說的三分文類邊界,「非虛構」也穩定占有一席之地,每年入圍三十本作品之中,「非虛構」占比甚至曾超過「散文」。文類變革的發生,是《終戰那一天》樂見的文學史進程。

八年間,一本書的種種回聲和擴音,讓我們更加確信:臺灣社會確在發生細緻的變化。歷史的入口不再單一,記憶的敘事也不再服膺國家單一版本。我們願意承認也更能理解:歷史唯有呈現非英雄的生命,才回到應該有的樣子。

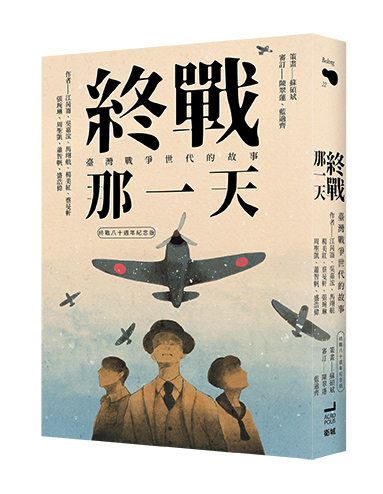

終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事【終戰八十週年紀念版】

作者| 蘇碩斌, 江昺崙, 吳嘉浤, 馬翊航, 楊美紅, 蔡旻軒, 張琬琳, 周聖凱, 蕭智帆, 盛浩偉

出版|衛城出版

出版日期|2025.07