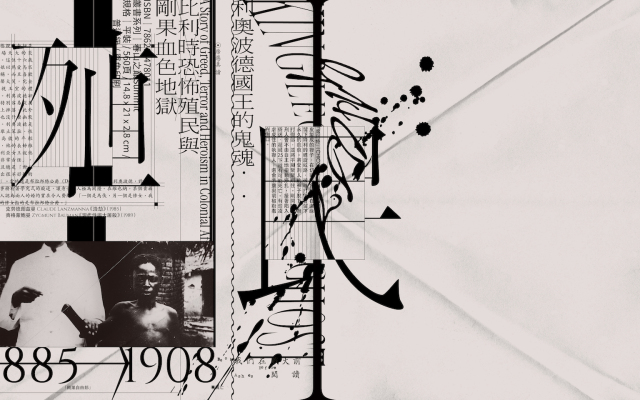

像他這樣的台灣兵,打著不明所以的仗──黃崇凱讀《走過》&〈終戰の賠償〉

高雄的旗津島狹長,距離天后宮老街稍遠,夾在熱門的貝殼館與風車公園之間,有座低調的戰爭與和平紀念公園主題館(以下簡稱戰和館),一不留意就會錯過。館舍展間雖小,訴說的歷史卻很大——關於二戰以來的少年工、看護婦、慰安婦、戰俘船以及台灣兵。

入口處有士兵全身像,同一個人分別穿著日本軍、國民黨軍、解放軍制服,象徵台灣人可能的命運流轉。戰和館當前由高雄市關懷台籍老兵文化協會營運,創辦人是台籍老兵許昭榮。出生於 1928 年的許昭榮,少年時代適逢太平洋戰爭動員,1944 年被徵入日本海軍為特別志願兵第二期生。戰後二二八事件發生,為躲避清鄉,他投入國府海軍,至中國青島受訓,親歷國共內戰。

1955 年在軍艦上被查獲攜帶台灣獨立運動小冊子,1958 年遭判十年徒刑。許昭榮出獄後在日商公司任職多年,1980 年代中期幾經轉折落腳加拿大,偶然得知有不少台籍老兵仍滯留中國。 [註 1]

許昭榮在 1989 年第一次前往中國山東,尋訪國軍同袍亡友林淵嵩的遺骨,因而遇見另一位台灣老兵潘天元。年長許氏 7 歲的潘天元,出身屏東潮州,曾以軍屬之身前往南洋戰線,戰後迫於生計,受國民黨募兵廣告打著月薪二千元所誘入伍。他就這樣一路從太平洋戰爭、國共內戰打到韓戰,歷經日本兵、國民黨軍乃至解放軍的身份轉換,被迫留在中國大陸數十載。同樣經受日軍、國軍身份轉換之痛的許昭榮,遂致力於爭取台籍老兵的權益。

在他奔走調查下,推估 1 萬 5 千台灣人被國民黨送往國共內戰戰場,倖存者約莫 3 千,其中許多人還以解放軍身份參與抗美援朝。韓戰停戰後,他們也回不了台灣,繼續在中國歷經各種政治風暴,有的甚至被送往黑龍江勞改。所以許昭榮偶遇的,只是千萬個台灣兵故事的其中一個。

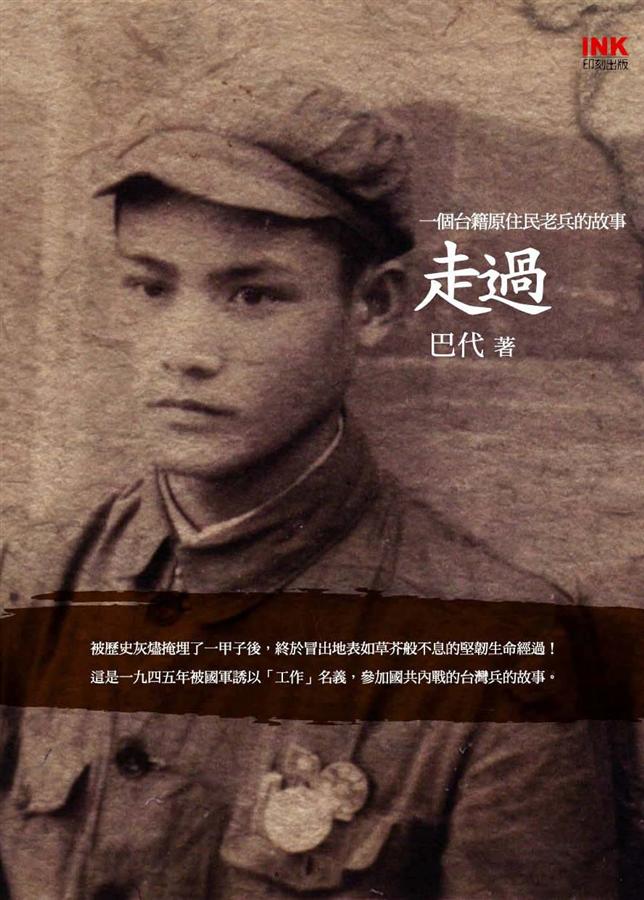

小說家巴代寫下的長篇小說《走過:一個台籍原住民老兵的故事》也是。

不明所以的征途

《走過》的小說主角真有其人,乃是出身於巴代家鄉大巴六九部落的卑南族人陳清山。不過陳清山一生大部份時候並不曉得自己叫做陳清山。他的族名是 Gasayi(卡沙一),終戰後,國軍招募登記名為屈納詩;國共內戰被俘,換了帽徽當解放軍則改叫曲納詩。

《走過》緣起於巴代 2002 年回鄉參加大獵祭,偶然得知陳清山的生命歷程。因巴代的親舅舅就是當年村裡加入國軍第七十軍的二十位青年之一。時移事往,最終僅餘三人得以從中國跨海歸來。也因此,巴代追溯陳清山在 1945 年底入伍之後的轉折,某程度也是在探問自己無緣得見的舅舅可能發生過什麼。

那時還叫屈納詩的陳清山,在報名隔天連同其他人被軍用卡車載走,一路上他們還抱著月薪兩千跟建設祖國的工作之夢,隨著貨物似的轉運過程,逐漸發現不太對勁。他們只能靠不太可靠的日語翻譯,約略猜想,同時在身體跟行動控制中,知曉自己身陷不講理的軍事管訓和監視,近乎隔離外界。許多曾在殖民年代尾聲的軍事訓練記憶,開始與眼前所見參差對照,還來不及細想怎麼登記做工變成做兵,屈納詩已穿上 17 歲以來的第一雙鞋,成為第七十軍一三九旅二七八團一營二連二班的二等兵。

入伍三個月,第一次發餉,屈納詩的六千元幻夢,被五塊錢打醒。開始有人嘗試逃跑,有人成功,大部份失敗被抓捕返回,當眾暴打懲戒,以儆效尤。一年下來,他跟著軍隊從基隆、淡水、烏日來到鳳山,從未放假返鄉。1947 年初,他們被趕牲畜似地上了船,有些台灣兵不甘就此離鄉,縱身跳海,軍官見狀竟指揮機槍掃射海面。許多士兵只能急急寫下紙條,扔往船外或岸上,宛如冥紙,寄望什麼人撿到,轉告家鄉。

屈納詩隨軍抵達中國大陸,第一次體驗冰雪籠罩的世界,而他們要一路搭火車、過長江,進入山東戰區。幾個月下來,軍隊既窮且疲,沿途搜刮糧秣,吃乾抹淨,完全不顧百姓死活。屈納詩撐過幾場交火,突圍,終究受傷被俘。結果在共軍獲得照料,初次感受被當人看待,改做解放軍戰士曲納詩,站到國軍的對立面,奮勇作戰,在淮海戰役(徐蚌會戰)中負傷,成了革命殘廢軍人,回不了家,就此落腳河南。此時他不過年方 21。

多年後,曲納詩才知當年報名國軍的村人,有的早在台灣就逃離軍隊,有的死於國共內戰,還有的越過鴨綠江,前往朝鮮半島作戰。很多時候,他們並不明白自己為何在戰場,他們只求努力活下來。台灣兵在中國,與外省兵在台灣,同樣遭受大時代翻弄,被錯置在海峽兩岸,遙遙對望。也因此,外省老兵何文德在戒嚴尾聲發起老兵返鄉運動,逼使國民黨開放大陸探親之時,與之相對的台灣兵議題理當浮上檯面,台灣社會卻難有具體感受。因為絕大多數台灣兵在家鄉皆被視為失蹤或亡故,而他們無法親自現身,導致返鄉之路遭逢各種差別待遇和限制。

除了打仗什麼都沒有

也許我們該把卡沙一/屈納詩/曲納詩/陳清山的生命故事放到更大的脈絡來考察。他的每個名字對應著不同階段的認同和歷史記憶。回到終戰那一天,大多數聆聽昭和天皇玉音放送,暗自慶幸戰爭終止的台灣人,恐怕料想不到日後的感受將漸趨複雜,分不出該歡欣抑或傷悲。身為戰敗國的殖民地子民,搖身一變成了戰勝國人民,那累積五十年殖民規訓的思想與感受,還來不及轉換,緊接著面對國民黨政權在台的高壓統治、貪腐官僚,隨即又被拉進國共內戰的泥淖,然後是 1949 年國民黨政府潰逃附帶百萬軍民來台的偏安威權。不到五年間,台灣屢遭鉅變,韓戰之後,更是確立美蘇對立的冷戰格局。在那樣的時代中,不論哪方陣營,恐怕都很少能過上現世安穩、歲月靜好的日子。

舉個稍遠一點的例子。法國哲學家米歇爾賽荷曾說,像他這樣生於 1930 年左右的人,成長過程大多處在生死存亡的環境:西班牙內戰、德軍閃電戰擊潰法軍、集中營大屠殺、廣島長崎原爆,二戰後則是印度支那、阿爾及利亞等地的殖民地戰爭。他說:「從九歲到十七歲,正值身體與感性成形之時,卻無止境來回於飢餓與配給,死亡與轟炸,在無數罪惡盛行下偷生。」從他出生到服兵役的年紀,他那一代人周遭,除了打仗,什麼都沒有,只有沒完沒了的戰爭。

這聽起來不也正是 1928 年生的許昭榮、陳清山等等許多人的故事?——他們同樣在成長中經歷各種戰爭與戰爭遺緒影響,要到好多年後,才明白所謂終戰只是後續戰爭的間奏。賽荷且說,比他們年長的一代是在二十多歲才遇到這些事,他們能更積極面對或參與。但他們當時只是小孩、少年,只有無能為力、被動跟在兄長一輩後頭。[註 2]

一如陳清山也有大哥徵入高砂義勇隊,被賦予日本姓名,戰死於南洋戰線。年少的他,只能在軍事訓練中悲慘度日,眼睜睜看著日軍端槍到村裡強徵糧食,甚至逼死自己父親,他毫無辦法。而後誤入國軍,打著不明所以的仗,他無可奈何。他以解放軍戰士之姿,受國軍機槍掃射,左臂傷殘無法伸展五指,他同樣無能為力。戰爭之於他們這一代人,就像雕刻家對待石頭,不斷切削刪修中,形塑他們的身體和感官,堅硬而嚴酷。

奇妙的是,這些傷痛經驗,也需要透過樹立一座座紀念碑來銘記。

為了無法忘卻的紀念

李雙澤以「唱自己的歌」聞名,不只寫歌唱歌,也寫雜文小說。他寫於 1978 年的短篇小說〈終戰の賠償〉,即是從一團鹿兒島戰歿遺族遠赴菲律賓芭山漢(Pagsanjan,另譯百勝灘)的忠魂碑祭拜之旅開場。敘事者「我」為菲律賓華人,領有導遊執照,卻不諳日語,交由來自台灣的陳先生擔任導覽。隨著小說推進,讀者漸漸領會其中能說日中雙語的角色,皆出自台灣,可能是太平洋戰爭前隨日本會社南進到菲,也可能是戰爭間受徵至菲擔任軍夫或軍屬,戰後居留未返。

小說行文諧謔笑鬧,寫法摻雜日語、台語和中文,登場角色包含菲律賓原住民、日本人、菲地華人、美國人等,加以混雜錯亂的戰爭記憶,令人有些眼花撩亂。其中描述台灣人在戰爭前後的角色轉變,身兼受害者與加害者的曖昧呼之欲出。不過當敘事者開始跟兩位台灣人策劃「終戰の賠償」計劃,主軸逐漸收斂為「如何生出一個日本軍官與菲律賓女子的混血兒來騙取軍官母親的錢」。表面像是玩笑般的詐欺,內在卻觸及日本如何賠償台灣兵的嚴肅課題。

日本在戰爭期間動員殖民地人員入伍,強徵朝鮮人超過 24 萬 2 千人(戰歿者 2 萬 2 千多人),台灣人則是 20 萬 7 千多人(戰歿者 3 萬人)。戰後日本政府設立賠償軍人及遺族辦法,朝鮮與台灣卻因戰敗轉換國籍,失去申請資格。日本與韓國在 1965 年簽訂協約處理賠償問題,台灣卻因 1971 年中華民國被趕出聯合國、1972 年與日本斷交,阻絕了所有求償管道。然而 1974 年底,長期躲藏在印尼摩羅泰島的台籍日本兵中村輝夫(史尼育唔/李光輝)現身,雖獲日本政府賠償,重又激起人們討論台籍日本兵的補償問題。出生於菲律賓的李雙澤說,呂宋島有許多忠魂碑,「軍閥們的遺族偶爾也會來燒柱香、誦趟經,悼念伊們戰歿的父兄。但剩下的兩萬條孤孤的野魂,如今仍在呂宋島的叢林沼地裡默默的游著。」[註 3]

李雙澤痛感台灣人日本兵無人聞問的 12 年後,參與戰爭的台日戰友,1990 年共同在台中寶覺禪寺建立第一座二戰紀念碑。長年推動台灣兵權益的許昭榮,2004 年則在現今戰和館園區籌資設立「台灣無名戰士紀念碑」。然而,台灣兵訴說的歷史太複雜太糾結,該如何把不同年代、散落亞洲各地的零星點狀故事連結成一幅有意義的圖像?要說明台灣兵的故事,每每得從日本殖民史說起,也不免談到二戰前後的世界大勢變遷,那總會把故事說得太長太枝蔓。但台灣人日本兵的故事需要不斷講述,儘管那其中含有我們難以正視的幫兇或戰爭罪成份。台灣人國軍、台灣人共軍的故事也需要持續談論,讓戰爭本身得以被尖銳、鮮明地呈顯出來。讓更多人明白,戰爭並不止於戰場你死我活的殺戮,也含括日後無盡漫長的錯亂、創傷和後遺症。

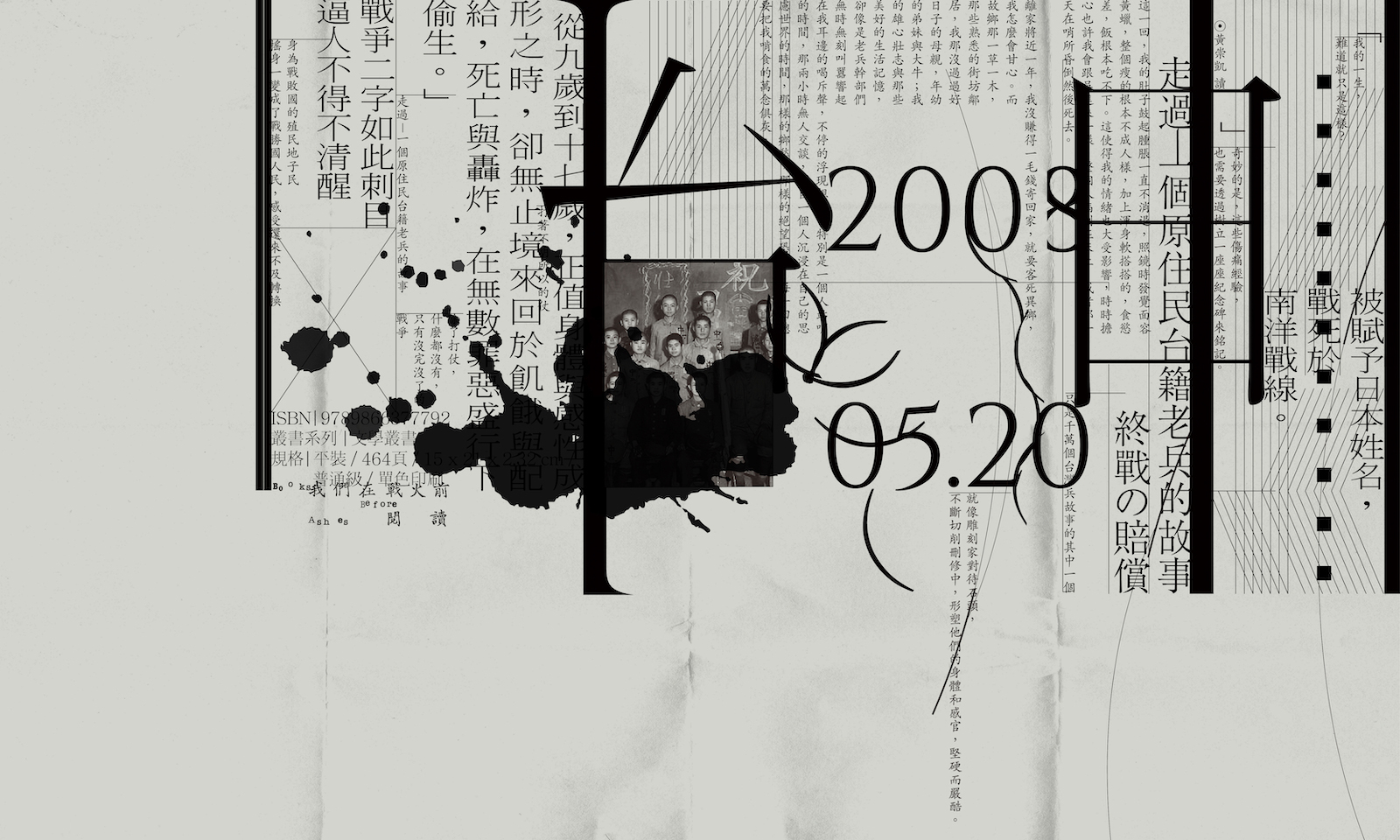

特別在台灣這個戰後八十年未曾經歷大規模戰事的國度,大多數人對於軍隊只剩「報告班長」式的男孩成長故事,並不清楚二十世紀中曾有那麼多繁複而慘痛的戰爭歷史記憶。這大約是許昭榮何以挺身激烈抗爭之故。即使陳情多年,理念說了又說,訴求講了又講,依然免不了被誤解錯待。是以當高雄市議會決議公園刪去戰爭二字改名「和平紀念公園」並另設立八二三戰歿者紀念碑,令許昭榮灰心氣餒,不免覺得這些年來的台灣兵權益訴求將要失敗。

他在 2008 年 5 月 20 日傍晚,決心自焚明志。烈火熊熊,他把自己燒成一座黑色紀念碑。戰爭與和平紀念公園終能保留戰爭二字——唯有深刻了解戰爭,才能知曉和平的珍貴。也因為戰爭二字如此刺目,逼人不得不清醒。

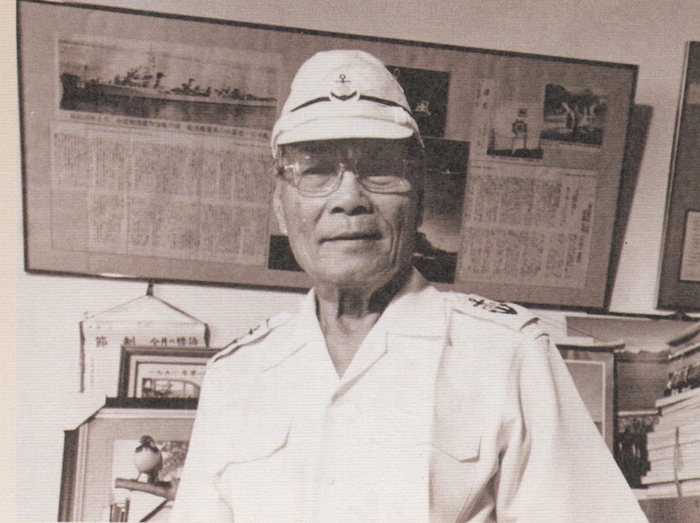

台籍日本兵許昭榮。

註 1|許昭榮(1928-2008)的一生頗為戲劇。他服役國府海軍之時,曾待過丹陽號驅逐艦,並在1954年參與攔截蘇聯油輪陶普斯號任務。陶普斯號及船員幾經國際斡旋,返還蘇聯,但仍有數名船員雖以「政治庇護」名義留台直到解嚴後,實際卻是美蘇冷戰結構下的滯留人質。收錄在蔡易澄的小說集《福島漂流記》的〈在那名為自由的時間裡〉,即以陶普斯號事件為主題。此外,丹陽艦的前身是日本海軍二戰時期的不沉傳說雪風號驅逐艦,戰後被當賠償艦交付給中華民國海軍,服役至 1966 年除役。[回到上面]

註 2|米歇爾賽荷、布魯諾拉圖合著,陳榮泰、伍啟鴻合譯,《孤獨的博學者》(台北市:群學出版,2024),頁 48-52。[回到上面]

註 3|李雙澤此篇小說如今不易得見。《印刻文學生活誌》第 67 期(2009 年 3 月號)曾重刊〈終戰の賠償〉全文。文中芭山漢在報紙常譯為百勝灘,為泛舟觀光景點。《聯合報》1990 年 2 月 1 日曾報導「日軍台籍陣亡戰士寂寥百勝灘 民代籌款整修紀念碑」,似乎在早前就有受損經年的紀念碑(也許設立時間在李雙澤到訪菲律賓之後?)。1997 年則有前比島俘虜監視員組織的關聖帝君會在此地設立「台灣同胞受災者安靈慰魂碑」。參見高雄市關懷台籍老兵文化協會編著,《台灣兵:重尋一段被歷史遺忘的血淚青春》(台北市:國家人權委員會,2022),頁 90。

另,李雙澤在該文後記提及有兩萬台灣人在呂宋島喪生,但依目前所知數據,在海外喪生的台灣人日本兵總數是三萬出頭,失蹤者一萬餘人。統計數據參見高雄市關懷台籍老兵文化協會編著,《台灣兵:重尋一段被歷史遺忘的血淚青春》,頁 80。[回到上面]

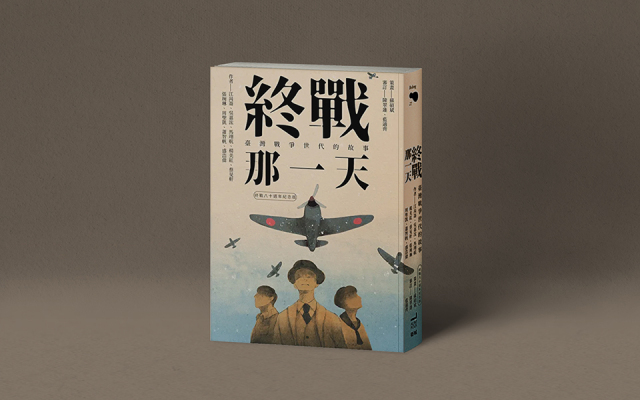

《走過:一個台籍原住民老兵的故事》

作者|巴代

出版|印刻

出版日期|2010.06

.png)

假設戰爭爆發,你的避難包裡有什麼?刀具可以防身,藥品可以治癒,但帶來思考與判斷的書,很可能放不下。

閱讀作為一種備戰。你決定從現在開始。