彭仁郁讀《創傷與復原》&《感謝您為國效力》:如果有一天,你要把刀子插入敵人的肉體──

26 歲的陶索羅在離開伊拉克戰區之後,仍然做惡夢。夢裡渾身著火的弟兄看著他,問,「為什麼沒救我?」

夢境是現實的延續。那台悍馬車爆炸之後,陶索羅接連從車裡拉出兩位身受重傷的同袍,後來才想起,車裡還有一位弟兄——回過頭看,烈火燃燒的駕駛座上隱約有個人形輪廓。他沒有救出他。

幾乎每個從伊拉克回來的軍人,都做惡夢。有人夢到牙齒掉落,有人夢到在家裡被伊拉克人攻擊,有人夜夜在睡夢中尖叫。根據研究,美國派駐伊拉克和阿富汗戰場的兩百萬軍人裡,有 20% 至 30% 的人在回家後出現創傷後壓力症候群:憂鬱、焦慮、憤怒、記憶困難、性格改變,以及自殺傾向。

《感謝您為國效力:那些傷兵、他們的家人,還有朋友》中,記者大衛芬柯跟著巴格達前線,美軍第十六團第二營的軍人,記錄下他們退役返家的日常。日常是吃樂復得、妥解鬱和布洛芬;日常是進出榮民醫院,參加一次又一次的心理治療療程。日常是不小心把出生 4 天的兒子摔在地上;日常是爭吵,家暴,離婚邊緣。

那樣的日常裡,下半身全癱瘓的軍人收到一封交友網站上的女性的訊息:「感謝您為國效力。」

在伊拉克戰爭的第 4 年,美國軍方設立戰士過渡大隊(WTB),除了收治身體受損害的軍人外,更多的是心理受創的人。計劃耗資 10 億美元,以取代原本已經不堪負荷的復健系統。畢竟就像是書封面上的那句——

「我們把他們送上戰場,就有責任深思這一切。」

亂流之海

戰爭的極端恐懼、絕望、威脅,也會在身體之外的地方留下傷痕——這道理如今似乎人人都懂,但就像所有心理疾病一樣,很長一段時間,人們不知道那叫做創傷。

美國心理創傷研究先驅茱蒂斯赫曼在她的經典著作《創傷與復原:性侵、家暴和政治暴力倖存者的絕望及重生》中,將戰爭創傷最初的研究指向第一次世界大戰,當時的學者以「彈震症」名之,認為這些症狀是來自炮彈爆炸所引發的震盪效果。更有許多人認為有創傷反應的軍人,是因為人格上天生懦弱,由此延伸的治療策略,是羞辱、威脅和懲罰。

不認識創傷的形狀,也少有人願意聆聽他們的傷。

然而對長期關注創傷主體經驗的精神分析學者彭仁郁而言,要接近創傷,最重要的是知道——「他經歷過了什麼?」

憤怒、過度警覺、記憶喪失、失眠⋯⋯「我們知道你卡住了、你在一個困境當中,失去了跟自己的連結,和跟其他人的連結,你有無法控制的情緒狀態。如果你用描述的,講出來的現象都很接近,但他到底實際上經歷了什麼?」

症狀與現象各有解讀,但經歷是屬於受傷害的人的。「主體才能夠擁有他自己經驗的知識、他才是自己受創經驗的知識的擁有者。我們是要把耳朵打開來聆聽他的人,去理解他到底經歷了什麼。只有在理解他經歷什麼之後,我們才能夠一起討論,到底他需要什麼。」

把創傷說出來,本身就是療癒的過程。然而光是要說出口,何其困難——

創傷最重要的特性之一,是「難以言詮」。「我們對受創主體的一個很大的誤解,就是以為他經歷了什麼,他自己知道,所以他馬上可以說出來。」在許多人的想像中,創傷記憶像是提款機裡的存款,而主體是創傷記憶的擁有者,一鍵按下就能提取記憶,然後咀嚼反芻成一段井井有條的敘事。「這就是完全不理解什麼是創傷。」

彭仁郁所看見過的創傷,正好相反。

「創傷經驗跟主體的關係,恰好是倒過來。主體是泡在這個創傷的經驗裡,創傷經驗像是一片有亂流的海,你只能泡在裡面,沒有辦法命令這個海停下來。主體在當中,對於這些經驗是沒有任何控制能力的。因為它就是一大片海,我不知道起頭在哪裡、我不知道終點是什麼、它的結構是什麼,我不知道。」

「所以你要逼迫一個受創的人去說你到底經歷了什麼的時候,對他來講就是啞口無言。」

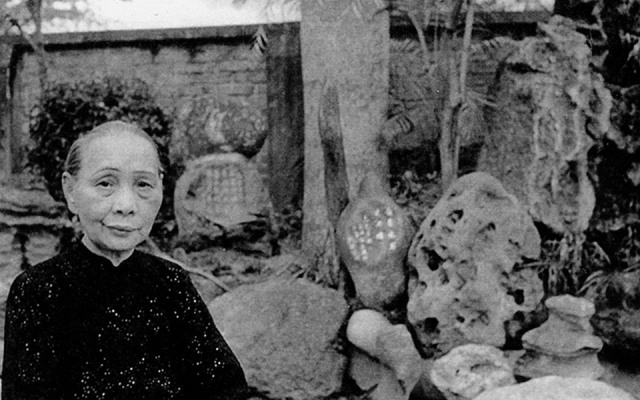

最初她做慰安婦的田野調查,到後來親近政治暴力的受害者及其家屬,他們的傷無法說出口。不是不為,而是不能。

這讓彭仁郁想到台灣。長久的威權陰影下的、戰爭遺緒裡的台灣。

「這其實很像受創經驗。我永遠都回到這個問題:我們真的知道自己經歷了什麼嗎?我一直覺得我們自己都沒有好好地梳理。」

小的時候聽著反共復國的口號,電影院裡播林青霞主演的《八百壯士》,她也曾經想像過自己帶著國旗,泳渡蘇州河潛進四行倉庫。當時每個台灣人都想過戰爭,「理論上我們應該都很有戰爭感對不對?」然而收復大陸,戰場不在台灣,而在他方。那樣的距離感裡,也有戰爭的陰影和創傷嗎?

「這是我這個年代的台灣人都有的共同經歷,但是大家不知道怎麼去命名那個經歷。」

另一種創傷的難以言詮。

餘命百年

《感謝您為國效力》中,除了有受困在創傷裡的軍人們,也有他們身邊的人,大部份是妻子。失去丈夫的妻子、擔心丈夫隨時持槍自殺的妻子、嘗試自己找工作的妻子、遭受暴力卻通報無果,只能誣告丈夫猥褻未成年女兒以求司法介入的妻子。

她們也憤怒也失眠也憂鬱。不是只有戰場上的人才會有傷。

「所謂 PTSD 的創傷理論,它都是圍繞著戰場上的士兵,他們身上的症狀反應。但因為創傷不是只有戰場創傷,而且在戰場上的創傷,也不是只有打仗的人會有創傷。」

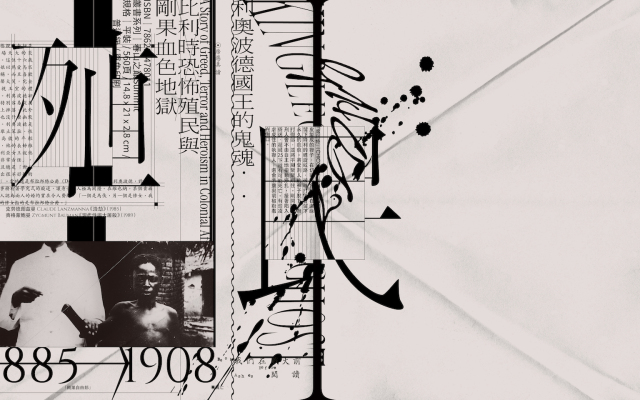

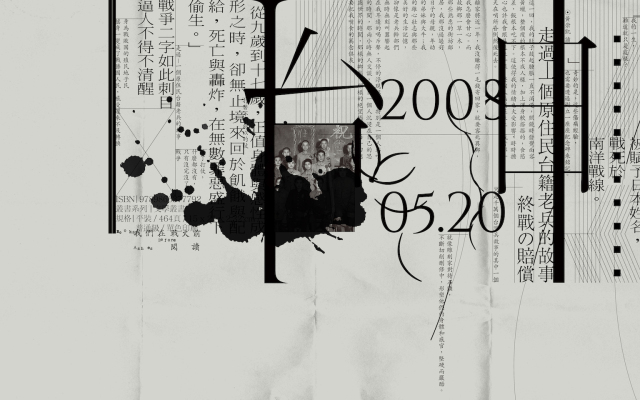

1941 年太平洋戰爭爆發,被派送到海外的台籍日本兵和慰安婦,在南洋戰場上面對第一線的槍砲威脅。同一時間的台灣本島,美軍對台灣發動空襲。那是戰爭。「台灣島上是有經歷戰爭的,大家不要忘記。二戰期間,某種程度因為美軍選擇跳島跳去沖繩,所以台灣避開了大規模的戰爭屠殺。但是我們不是沒有經歷戰爭。」

終戰之後,政權轉移,和平沒有因此來到。二二八的大規模屠殺、而後因為內戰撤退來台的軍人及眷屬,他們的流亡與離散,那也是戰爭。

整座台灣島,都長時間籠罩在巨大的戰爭創傷的陰翳裡。

「我覺得那種餘命狀態,是戰爭創傷一個滿核心的經驗,就是你真的不知道下一秒鐘你會發生什麼事情,你有沒有辦法活著、你要怎麼倖存。倖存大概是台灣在戰後,不管你是戰爭的哪一邊,我們都在很類似的戰爭創傷的餘命狀態,就是只能求倖存。」

創傷甚至代代相傳,餘命的心理狀態從各方各面滲入親子關係,下一代繼續繼承創傷,難以斷離。

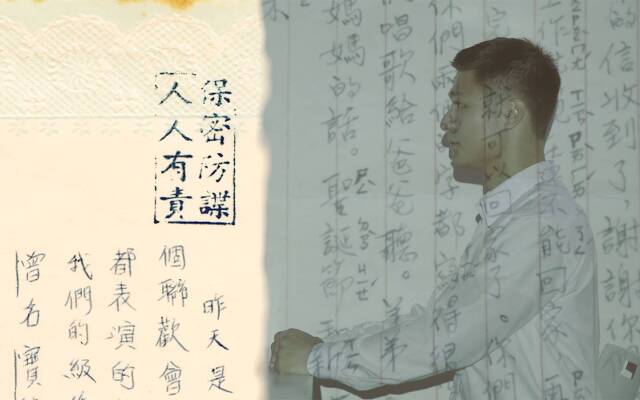

而在家庭的創傷記憶之外,新一代的學生在學校裡,個人的道德價值被和愛國情操強行綁定,而後再被成績表現給階級化——當一個活活潑潑的好學生,等同於做一個堂堂正正的中國人;那些被視為模範的好小孩,必然都是愛國的。「愛國不是壞事情,問題是愛國情操跟你的道德綁在一起,可是道德又跟跟領袖崇拜綁在一起,是這邊出問題嘛。他怎麼詮釋愛國、怎麼詮釋你是一個善良的人?他是你要效忠領袖欸。」

「當你把善惡、是非觀念,跟愛國、道德、領袖三位一體綁在一起的時候,你會失去判斷力。突然你自己跟集體之間,好像有一種短路,你感受到好像你要為戰爭做準備,但是同時你也搞不清楚你在準備什麼。這種無法思考,我覺得它是很嚴重的戰爭創傷加威權遺緒。」

「以至於到現在,我們全島都還將近千座的銅像,你要動它,是有人要跟你拚命的。如果那不是某種戰爭的倖存跟餘命的安全感心理需求,你要怎麼解釋?」

那全部都是戰爭。

2007 年,彭仁郁從法國回到台灣,首先接觸到的田調對象,是日治時期的慰安婦阿媽。她們身上累積了 70 年的傷。日後當她看見白色恐怖當事人和他們的家屬,那些創傷至今依舊是進行式。

「那個延續性,也就是生命依舊覺得不安全、你現在必須要依靠一個強者,你才能活下來的那種倖存的狀態,很接近。」

創傷與餘命,於是最後又繞回對威權的依附崇拜。循環往復,成為一條完美的銜尾蛇。

知道自己為何

彭仁郁說,剛開始做慰安婦田調那幾年,身邊總有人以為她是藍營的一份子。2018 年,她進入促轉會擔任專任委員,身邊又有人問:你怎麼又變綠的了?

「我想說這個不是藍綠的問題——是你要不要關心這些受創傷的人、要不要為他們努力。」

後來她才知道,現實是大部份的人對於歷史議題所遺留的創傷,往往漠不關心,遑論努力。更後來她才意識到,那可能也是一種創傷反應。

「我自己覺得,特別是這種集體性的創傷,大家的本能反應都還是避開的。我剛剛講受創主體的那片亂流,自己很想要逃離,那身邊的人也很怕被那個亂流往下帶,所以絕大部份人都會想要逃離的。」

那是人類自保的本能。直到議題在某時某刻成為政治動員的素材,關注蜂擁而至,然後喧囂一陣過後,再度回歸沉默。

而面對戰爭亦是如此。集體意識的逃避,也讓許多人面對近在眼前的戰爭威脅時,選擇本能地轉頭。「我們從創傷的主體經驗來看,幾乎沒有人會主動思考它的。因為它是一個高度未知跟充滿不確定性的東西,要為一個還沒有來臨的事件去準備,的確很困難。」

「當然,我們沒有人想要受傷的。但是什麼情況底下,可以相對地把創傷的衝擊減緩,或者降到最低?我的經驗裡面,其實就是有所準備,和維繫連結。」

2023 年,四名學者連署發表的反戰聲明引發討論,當中的「反軍火」主張,強調國家預算應用於民生社會與氣候減緩,而非投入戰爭軍武——彭仁郁問,那不就像鴕鳥把頭埋進沙子嗎?「這樣聽起來比較舒服嘛,你就不用花力氣去想它。」

「沒有人希望戰爭發生,可是我們要因此昧於現實嗎?如果昧於現實,其實你就沒辦法好好準備,不是嗎?備戰是止戰最好的方法——它其實一點都不直觀,它是需要很多很多思考以後,才能夠踩進去的立場。我覺得現在大部份的台灣人,還沒有經歷那個思考的過程。」

戰爭的模樣可以有一百種變形,沒有人能預料戰爭會以何種形式作用在自己身上,卻也並非無法準備——而在如何準備、準備什麼之前,第一步是必須清楚知道自己為何準備。

彭仁郁提起曾經接觸過的政治創傷受害者,經歷皆是鐵證。「什麼樣情況底下的白色恐怖受難者,他精神損害、心理損害的後遺效應會比較輕微——不是沒有,但是比較輕微——其實是那些知道自己為什麼會被這樣對待的受難者。」

對於自己的反抗行動是有意識的,並且在認清威權體制的性格、深知可能招致的後果的前提下,依然選擇反抗,「即使是遭受酷刑很嚴重的受難者、甚至有的人是有很嚴重的身心創傷,他後來也相對容易回歸社會。他能夠晚上不再拚命做惡夢、他能夠比較積極地在這個社會上找到一個行動的位置、去工作成家,維持人際生活——這都是那種很知道為什麼要反抗的人。」

茱蒂絲赫曼在《創傷與復原》中,談到關於囚禁的章節時亦提到:

在所有被關押者中,良心犯是最有準備的一群,能夠挺住監禁帶來之腐蝕性心理影響。他們選擇了這條人生道路,對可能遭遇的危險了然於胸,對自己的理念有清楚的認知,對同志也有強烈的信心。

反之受創最劇、也最不容易復原的,是那些對傷害毫無準備的人。「我所碰到的最糟糕的情況,就是又不知道政權的性質,然後是被牽連的。」只是參加個讀書會、只是一起吃個飯,如此就被構陷牽連入獄。不幸被抓,也誤以為政權是能夠講理的對像,以為說出實話,或情治單位想聽的話,就能回家。

「這種後來都很慘。有個前輩說當初他被抓,他以為只要去好好講一講——因為特務也是這樣講的啊,你就是把自白書寫下來就可以回家。像這樣相信了,還承認自己根本沒有做的事情,後面真的很可怕。他一輩子都逃不出永遠都沒辦法洗刷清白的感覺。」

面對中國的戰爭威脅亦是如此。「從這個教訓我們就會知道,很多人不斷地在提醒我們,我們根本不知道中國政權的特質是什麼。我們太不了解中共政權。」

太不了解,以至於毫無準備。

刀槍刺入另一個人的身體

然而準備不代表就能選擇。戰爭中的許多時候容不下選擇的餘裕,只能就求生的直覺反射動作。沒有人能妄想可以戰爭的傷中逃脫。

卻也因此更需要用力看見,每一種傷的模樣。

有些人離開,保全生命。但許多離開的人往往反覆問自己:我為什麼要走?「其實逃出去的人,心是不安的。他會突然覺得,現在情境那麼危急,我如果留在那邊的話,也許可以多做一些事。」彭仁郁看過反送中後從香港逃到台灣的港人,他們身上的自責,不亞於半夜夢見無法救出弟兄的軍人。

又或者投降。投降了——然後呢?

「投降的意思是,表示我願意你統治我嘛,或是我們現在很多人講,啊統一沒有什麼不好。我覺得選擇這種思維的人,基本上都還是碰到一個思想的絕徑,他們以為戰爭結束就是回到原本的生活,但這個想像的可能性有多高?我覺得有太多的跡象,都告訴我們不可能。換句話說,就是沙盤推演沒有完成。」

「很多人拿香港當例子,就說不要講話就好。好喔,此生不再講任何一句批評政府的話——你看 Threads 上很多人,應該都做不到吧!」

而她也想像過反抗。最極端、最絕望的情況。

自從烏克蘭遭到俄羅斯入侵,我發現自己對於戰爭的想法改變了。從前對於製造及販售軍武有著強烈反感,對於殺戮更是深惡痛絕。現在,我驚訝地發現自己願意捐錢,協助一個國家購置武器裝備,捍衛自己;而且認為在必要的時候,為了求生和保護,必須有將刀槍刺入另一個人的身體的準備。殺戮戰場當然不是可欲的,但是當不義的槍砲落在家園,摧毀所愛,懂得戰鬥廝殺,才能阻止毀滅。

2022 年 3 月 5 日,彭仁郁在臉書上寫下這段話的時候,距離俄羅斯發對烏克蘭戰爭、進攻基輔近郊的布查,不過 6 天。戰爭在所有人意料之外的時候發生。

3 月 31 日,俄羅斯軍隊撤出布查,烏克蘭軍隊收復整座城市。隨後國際記者進入,將被封鎖一個月的戰爭真相傳遞出去:性侵、凌虐、處決,衛星圖像中的街景隨處屍體。於是全世界才知道,那是一場種族滅絕。那是大屠殺。

無法不為所動,彭仁郁問自己的是:「如果這件事情發生在我的城鎮、我周圍的人,我怎麼可能不反抗?我怎麼可能任由他們這樣屠殺跟虐待?怎麼可以容許,這群人肆無忌憚地對另外的人類做這樣的事情?」

To be or not to be,那是一個戰爭的問題。

為了愛而殺人——這不是熱血沸騰的想像,而是最嚴肅的靈魂拷問。歷史上所有戰爭,都有關於道德難題的靈魂拷問,而道德不只關乎勇氣,被迫放下道德,是會致人於傷的。

《感謝您為國效力》裡的戰士阿金在談到戰爭時說,「對我而言最可怕的事是我竟然變得喜歡殺人,變得很會殺人。」茱蒂絲赫曼在《創傷與復原》中亦寫道:「若倖存者不只是被動地目睹、而是主動地參與致人於死的暴行,就最有可能危害人與人的連結,罹患創傷後壓力症的風險也最高。」

作用力與反作用力相伴相生,見證過創傷的各種模樣,彭仁郁最清楚。「我願意做這樣的事情,不代表我在當下不會受到衝擊。一定會受到衝擊的。不是我預備好之後,我就可以像機器一樣地去執行這件事,不可能,除非你的心智狀態已經被訓練成殺人機器,像非洲童兵——我們不是啊。」

「所以我才刻意把那個想像寫得很鮮明,真的就是刀子要插進肉體。」那本身就是一種準備。「我現在當然信誓旦旦,可是在現場到底會發生什麼事情?我不曉得,我只是希望我開始做準備。」

歷史上那些最壞的狀況題到處都是:納粹佔領期間,是否為了保護家人而供出村莊裡藏匿的猶太人?當一個身負重傷的敵軍來到面前尋求救助,應該出手相救或者放任死亡?越戰期間的美軍教導士兵,即使是一個越南兒童,身上都可能懷藏炸彈,究竟要選擇相信還是格殺勿論?

往最壞的狀況題設想,並不是讓自己對傷害減敏、對痛苦麻痺,而是為了讓自己在最危急的時刻,還有能力去相信眼前手無寸鐵的小孩。

「我覺得我們如果要做什麼預備的話,恰好就是預備這個——預備自己怎麼樣在最艱困的情況底下,你還是能夠看到人性。」

信任的樣子

畢竟人性是戰爭最綿長的摧毀。人際之間的連結斷裂,重建永遠長過任何倒塌的高樓大廈。

而備戰之必要,就是在日常裡一次又一次地加固彼此之間的連結網絡。

「在台灣不管你是什麼政治立場,你現在就要建立你真的能夠完全信靠它的人際網絡。核心是信任。這個信任包括情感上的信任、訊息來源的信任,因為戰爭可能會發生各式各樣的事情,傷害正在造成的情況底下,台灣人沒有辦法信任自己的人的時候,我們沒有任何防禦能力。」

也因此當年進入促轉會之後,彭仁郁將原本擔任召集人的不當黨產運用規劃組,改為重建社會信任組,「因為我知道那是傷害最主要的來源。受創最嚴重的,就是沒有辦法再相信他人了。」

無法再相信他人。這幾年裡她的同溫層經歷過好幾次那樣的信任崩潰:2018 年同婚公投,700 萬人對民法同性婚姻投下反對票;今年的大罷免運動,31 比 0 的結果,開票當晚許多人走在街上,看誰都覺得充滿敵意、人人都像站在自己的對立面,難以信任迎面而來的是善意或惡寒。

就連她當下都覺得錯愕,何況同婚公投已是近 7 年前,多的是在罷免運動中才首次參與政治、人生第一次被選票現實傷害的年輕世代。「因為我們網路上看到的訊息都很正向,讓人覺得很有希望——回到前面講的,創傷為什麼發生?其實就是沒有準備,一開始過度樂觀。」

但畢竟,整座台灣島都受過那麼多次傷了。受創經歷不會只有疤痕增生,也能讓人在面對傷害時,更加柔韌。至少她已經看見有所不同。

罷免失利之後,許多彭仁郁身邊的心理師立刻發起支持團體,迅速動員。對比起 11 年前的三一八學運,當時傷痕累累的群眾們,甚至沒想過自己心裡也受了傷。「學運那時候,心理師有到現場排班,可是其實大家不太會去用這個資源,或是不太知道心理師在那邊幹嘛。可是到今天,大家馬上會想到說可以去找心理師。」

「這是我看到一個很大的改變。大家知道說,這是個傷。可以辨識我現在狀態不好、我真的需要找人談談,光是這個自我狀態辨識的能力,我覺得已經是一個很大的進步。」

她看見的,是連結的網絡始終沒有被真正摧毀。「不只是專業人員,很多罷團的組織者也很快就出來安撫大家,我看見大家維持彼此連結的動能,韌性就是這樣長出來的。」

那不就是一種準備嗎?

彭仁郁說,「我現在突然變很樂觀。」

《創傷與復原:性侵、家暴和政治暴力倖存者的絕望及重生》

作者|茱蒂絲赫曼

譯者|施宏達、陳文琪、向淑容

出版|左岸文化

出版日期|2023.02

《感謝您為國效力:那些傷兵、他們的家人,還有朋友》

.jpg)

本書目前已絕版,可由二手通路購入。

作者|大衛芬柯

譯者|高紫文

出版|左岸文化

出版日期|2016.03

.png)

假設戰爭爆發,你的避難包裡有什麼?刀具可以防身,藥品可以治癒,但帶來思考與判斷的書,很可能放不下。

閱讀作為一種備戰。你決定從現在開始。

.jpg)