最終極的滅絕,是讓自己人摧毀自己人──房慧真讀《利奧波德國王的鬼魂》

比利時國王利奧波德二世(1835~1909)從來沒有踏上非洲的土地,儘管他對剛果心心念念、魂牽夢縈已久。

很難將利奧波德二世與瘧疾疫病流行的非洲聯想在一起。國王有嚴重的潔癖,每日一早送達的報紙需先用熨斗燙過消毒,如果有哪一個僕役咳嗽就須隔離起來。雨天出門時,他甚至會幫自己的鬍子戴上防水袋,十分害怕感染細菌。不,他怎麼能踏上那塊落後骯髒的黑色大地,卻不妨礙他將熱帶風情帶來身邊,他的私人臥鋪列車鋪設的鑲板為來自剛果的紅色桃花心木,在皇宮旁邊,每日散步的剛果溫室裡栽種許多棕櫚樹與熱帶花卉。國王甚至將剛果人帶來歐洲,1897 年,萬國博覽會在布魯塞爾舉行,展覽的物品除了非洲的動植物、手工藝品,最大的賣點是 267 名來自剛果,皮膚黝黑的男人、女人以及小孩,各種年齡層都有,在博覽會特別搭建的非洲小竹屋裡「生活」。歐洲男性聽說非洲女人都不穿上衣,興沖沖買票來看卻敗興而歸,女人都穿著棉製長袍,因為殖民非洲的文明象徵就是讓他們穿上衣服。參觀者像逛動物園一樣,對非洲人丟餅乾糖果,導致其消化不良。國王要求在旁豎立不許餵食的告示,上面寫著:黑人由專責委員會負責餵食。

國王從未踏上,從遠方遙控的那塊相較比利時龐大許多的殖民地——「剛果自由邦」,於 1885 年建國,終結於 1908 年,在利奧波德二世過世前一年,他才將經營權讓出。剛果自由邦存續的時間並不久,只有短短的 23 年,卻造成嚴重後果。經過專家估算,包括威斯康辛大學人類學家、剛果盆地民族誌學者萬思那指出,從 1880 年到 1920 年,剛果人口至少減少一半,在利奧波德二世統治期間,剛果的人口銳減將近 1 千萬人。

1 千萬人,約莫是再過三十年後,二戰期間納粹大屠殺中死亡的猶太人的 2 倍人數。利奧波德二世所導致的「中非大屠殺」在近代卻長期隱沒,少見轉型正義的討論,比利時廣場上仍矗立國王的高大銅像。美國作家亞當霍克希爾德(Adam Hochschild)的報導文學《利奧波德國王的鬼魂》(1998),透過文獻資料爬梳十八、十九世紀之交,比利時國王的血腥殖民史。

比泯滅人性之人更危險的

利奧波德二世和歐洲強盛的哈布斯堡王朝有姻親關係,大英帝國的維多利亞女王是他的表姊,他卻時常感嘆生不逢時。他繼承的王位是小國寡民,並且正走向君主立憲制的比利時,國王受制於議會,並沒有多大的權力。身處帝國主義的殖民時代,比利時這個新興國家處於英法德等強國的夾縫中,利奧波德無法搶得先機,他往旁邊撇頭一看,和比利時同樣小國寡民的荷蘭在海外的香料群島、東印度公司賺進大把利潤。利奧波德二世不想只當個瘸腳無實權的君王,他緊起直追,急於尋找海外殖民地,還曾經想租借福爾摩沙,後來稱作台灣的這座島嶼就這麼與之擦身而過,是極大的幸運。

當時唯一還沒被帝國染指的只剩下非洲的「黑暗之心」剛果,英法等殖民者大多待在非洲沿岸,還沒有直搗那地形險惡,遍佈叢林、沼澤與瀑布的中心內陸區。向外,要如何讓那些強國不發覺自己的野心,向內還要說服比利時議會,利奧波德二世先偽裝成地理愛好者,舉辦探險家與地理學會議,並獲選國際非洲協會第一任主席。國王說新成立的非洲協會性質類似於紅十字會,要通過在非洲的據點展開教化,根除奴隸販買。良好的公關化妝術,讓國王在國內外都博得良好名聲。接著他收買、資助知名探險家史坦利,讓史坦利用各種騙術讓非洲酋長將土地轉讓給比利時國王。來自美國的威廉斯是第一位揭穿騙術,將之公之於眾的人,騙術包括白人在身上藏電池與黑人握手,黑人接觸到電流誤以為白人力大無窮,或是以放大鏡點燃香菸,假稱是太陽的使者。威廉斯寫了一封公開信給利奧波德,並呼籲美國注意剛果的奴役情況。威廉斯因為是黑人所以不受重視,在國王發動的媒體公關戰中將他抹黑為蓄意敲詐,揭發真相為他帶來的只有一連串的汙衊誹謗,威廉斯在 41 歲時抑鬱而終。

1890 年威廉斯前往剛果時,已經有將近一千名歐洲人或美國人造訪或在剛果工作,但威廉斯是唯一直言不諱的人。他在寫給美國國務卿的信上用了一個彷彿援引自五十年後紐倫堡大審的詞彙——反人類罪,可謂洞燭先機。被隱沒無視的中非大屠殺,其實施方式與操控人心的步驟,都和後來二十世紀舉世矚目的納粹大屠殺有連結之處。

少數發出聲音的還有在剛果自由邦擔任治安法官的勒弗蘭克,在某個星期天的清晨,他聽到許多孩子的淒厲叫聲而驚醒。孩子們只是因為嘻笑玩鬧吵到一個白人,每人被判 50 下的鞭刑,一次 25 下,分兩天實施。

「席科特」(chicotte)是用曬乾的河馬皮製成的鞭子,在切割時會刻意在邊緣留下鋒利的螺旋紋路,被鞭打後會留下永久的疤痕。將受刑人的褲子脫下,鞭打臀部,並將手腳緊緊綁住。剛開始受刑人會不由自主地扭動掙扎,接著陷入昏迷,超過 25 下就有可能死亡。有些凌虐成性的執鞭人,還會將鹽與胡椒粉撒在傷口。勒弗蘭克非常不忍,「當行刑完畢,受刑人起身,整個人還喘不過氣來,他們還要求受刑人必須優雅地行舉手禮。」有惻隱之心的勒弗蘭克被視為麻煩製造者,長官這麼評論「他對自己份內應該知道的事情表現出驚人的無知。」長官下令將行刑的地點遷移,遠離勒弗蘭克的辦公處。

除了勒弗蘭克之外,在剛果境內的白人,無論他們是軍官、汽船船長、政府官員,沒有一個人曾經對「席科特」提出異議。亞當霍克希爾德說:「『泯滅人性之人確實存在,』李維(Primo Levi)如此描述自己在奧茲維辛的經驗。『但他們的數量很少,所以並非真的那麼危險。比他們更危險的其實是⋯⋯輕易相信而且毫不懷疑地聽從命令的政府人員。』」;「在這種體制下,有一個方式可以幫助政府人員『慢慢習慣這件事』,那就是讓負責人員與實際恐怖行為稍微維持一點象徵性的距離,使其與受害者之間沒有直接關係。第二次世界大戰結束後,納粹成員接受審判時,往往會以這種象徵性的距離來自我辯護。」

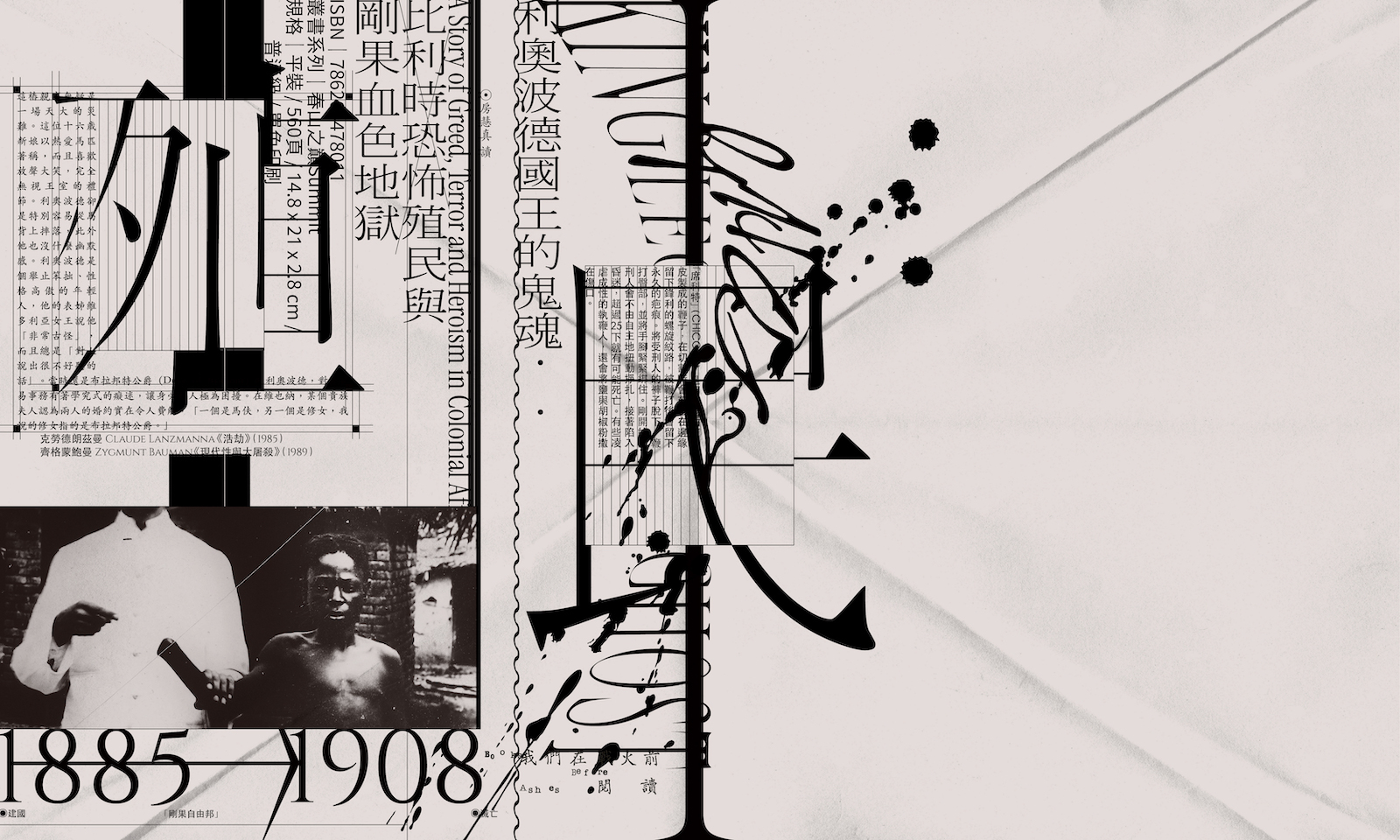

剛果士兵使用「席科特」鞭打受刑人。

《普通人─第101後備警察營與納粹在波蘭的最終解決方案》很能說明毒氣室是一種為了顧及執行者的心理健康,隔著一段距離外的謀殺。毒氣室並非最初的執行方式,屠殺有個漸進過程,一開始是將人帶往樹林裡射殺,德國後備警察營前往支援,每日制服沾滿腦漿與鮮血,承受不了心理層面的反作用力,要酗酒才能上工。黨衛軍的首領希姆萊,在一次視察森林裡的屠殺時,因為太血腥而昏倒。希姆萊隨即策劃能讓執行者「心安理得」的方法,執行者不會直接看見將死的猶太人,只需將化學毒物丟進通往毒氣室的小洞裡。而後搬出屍體,取下金牙,放進火爐焚燒,做這些最骯髒的粗活的也是猶太人,普利摩李維說,最終極的滅絕方式是讓猶太人滅絕猶太人,不只要滅絕肉體,同時也要摧毀靈魂。在集中營裡還有卡波(囚犯首領)的設置,常由猶太人擔任,虐待自己人時常比蓋世太保更殘忍。在十九世紀末的剛果,施行「席科特」鞭刑的不是白人,而是剛果人,白人長官覺得「最好的做法是由非洲領班來懲罰他自己的同胞。」

我們與暴行的距離

設計奴役制度、榨取資源,從未踏上非洲大陸土地的利奧波德二世,完美地保持遙遠的距離,眼中只有利益,不會有任何良心的譴責。他先是搜刮象牙,隨著工業的進步,十九世紀末尾,新興的橡膠產業讓他大發利市,也催發更血腥的奴役方式——砍手。國王統治廣闊剛果土地的方式是軍事體制,1900 年,剛果的軍事哨站有 183 座,到了統治末期的 1908 年,增加至 313 座。部隊的軍官清一色是白人,基層士兵全部是黑人,國王和當地的販奴商人合作,士兵原先是挑夫或奴隸,被擄來強迫服役,每個人的脖子上都有項圈,用鐵鍊繫在一起。軍隊除了鎮壓反抗的游擊隊,還要確保橡膠的產量,如果有哪一個村拒絕配合蒐集野生橡膠,軍隊就會屠村,「砍手」是屠村的證據,士兵必須將死人的右手砍下收集,好交差了事。

謝波德是第一位來到剛果的美國黑人傳教士,1899 年,被屠村的難民紛紛湧入謝波德所在的傳教站求助,讓謝波德前往事發地點一探究竟。抵達時他的目光被一堆用煙燻的東西所吸引,走近一看,是成堆被砍下的右手,數一數有 81 隻,煙燻是為了使其不易腐爛,好讓軍隊拿回去交差,領取獎賞。瀰漫在叢林中的「橡膠恐怖」還有綁架,比利時殖民當局還印製《剛果旅行者與居民指南》,手冊教導如何綁架人質。橡膠熱一開始,亞洲和拉丁美洲人工種植的橡膠園還未能採收,國王需抓緊這個時間差,用遍佈剛果的野生橡膠大賺一筆。野生橡膠藤攀緣著樹木向上生長,採集者須廣泛分散在雨林裡摘採,很難集中控制。如何逼迫他們採集一定的份量?軍隊每到一個村落就抓住婦女與小孩當作人質,有了人質男人就會心甘情願去採膠,如果拒絕的話,妻兒就會被處死。在男人採集橡膠回來交差之前,人質會被圈禁在柵欄中,沒有食物與飲水,時常等不到男人回來就死亡,這是利奧波德統治期間,剛果人口銳減的原因之一。

(1).jpg)

在利奧波德二世對剛果的血腥統治下,反抗的剛果人被砍斷手肢。

橡膠與象牙源源不絕地從剛果運出到比利時安特衛普,運送的汽船皆隸屬於英國利物浦的一間船運公司。公司的年輕員工莫雷爾能流利使用英語和法語,負責和講法語的比利時殖民地官員聯繫,最初讓他起疑的是一位高級官員不小心洩漏出來的貨運清單,進口到剛果的貨物都是彈藥、步槍和雷鳴管,莫雷爾狐疑,為什麼剛果當地需要這麼大數量的戰爭物資,再對照運出剛果的橡膠與象牙,莫雷爾推論出,遠在數千里外的另一個大陸存在著殘酷的奴隸制度。

莫雷爾說:「我發現的內幕的嚴重程度,令我感到暈眩與驚恐。碰上一起殺人案已經夠糟了,我卻碰上了一個祕密的殺人團體,而背後袒護他們的竟是國王。」作者亞當霍克希爾德用了一個很好的比喻,「想瞭解剛果內情的人,最好的方式莫過於到艾德爾鄧普斯特船運公司求職,它可以讓你得到在歐洲工作無法得到的資訊。這就好像在一九四二或一九四三年,如果你想搞清楚猶太人發生什麼事,最好的辦法就是到納粹鐵路系統的總部工作。」

二戰期間滅絕 5、6 百萬猶太人需要整個歐洲鐵路系統合力運作,安妮法蘭克從阿姆斯特丹出發的火車往東邊開,希臘的猶太人搭上的火車則要往西邊去,共同目的地都是波蘭的奧茲維辛。英國社會學家齊格蒙鮑曼在《現代性與大屠殺》中提到,納粹大屠殺伴隨著鐵路物流輸送的順暢,毒氣室同時也需要現代化學的知識,最終解決方案則是官僚制度才得以執行,「現代文明不是大屠殺的充份條件;但毫無疑問是必要條件。沒有現代文明,大屠殺是不可想像的。正是現代文明化的理性世界讓大屠殺變得可以想像。」

克勞德朗茲曼長達 9 個小時關於納粹大屠殺的紀錄片《浩劫》問了一個至關重要的問題:遍佈歐洲的鐵路網絡,任何一城一站任何一位貨車調度員,為何從來不覺得奇怪?那幾年持續往奧茲維辛運了上百萬的猶太人,說是勞動營,為什麼沒有運送符合人數的食物過去?如果真是勞動,這些人都不用吃飯嗎?真相是大多數猶太人剛下火車就進了毒氣室。二戰期間在歐洲,沒有一個人懂得問這個實質性問題,沒有一個列車調度員有利物浦船運公司基層職員莫雷爾的道德勇氣。莫雷爾只是憑常識判斷提問,他向老闆質問,老闆不想失去這筆生意,而後莫雷爾乾脆辭職,辦了一個刊物專門揭發比利時國王的惡行,成了利奧波德最難纏的對手

莫雷爾和利奧波德有一個共通點,他們都沒去過非洲。國王是不願意去,莫雷爾則是得不到入境許可。距離讓利奧波德遠離他一手創造的殺戮,眼不見為淨,那些年在剛果殖民地的獲利高達 2 億 2 千萬法郎,相當於今日的 11 億美元;距離並沒有阻隔莫雷爾的良心,他從沒有停止關心非洲的公平正義,他出身貧寒,家有老母親還有妻子、五個小孩要養,卻耗盡所有的家產與精力,所求的僅是不能冷眼旁觀正在發生的暴行。

《利奧波德國王的鬼魂》

作者|亞當霍克希爾德(Adam Hochschild)

譯者|黃煜文

出版|春山出版

出版日期|2024.06

.png)

假設戰爭爆發,你的避難包裡有什麼?刀具可以防身,藥品可以治癒,但帶來思考與判斷的書,很可能放不下。

閱讀作為一種備戰。你決定從現在開始。