面對自己的不堪,散文可以不誠實嗎?周慧╳蔣亞妮談《認識我的人慢慢忘了我》

這是一場十年前就埋下伏筆的對談。

十年前,台灣作家蔣亞妮出版第一本書,散文集《請登入遊戲》;8 百多公里外,住在深圳的周慧則決定結束混水摸魚的工作日常,遞上一封離職信後,開始山居生活。

十年後,再沒有工作過的周慧,也交出她的第一本書——散文集《認識我的人慢慢忘了我》。因新書機緣,兩個原本並無交集的作家,在線上展開一次對話。她們談散文,談健身、跑步與生命中那些「熬過去」的時刻,也談書寫與秘密。

「我也回不去了,索性算了」

2014 年,周慧離職了。

出生於湖南鄉村的她,成年後離家打拚,做過流水線女工。辭職那一年,她事業向好,已在公司任管理職:「那時候,我是可以關上門來『摸魚』大半天的,一樣領取相當優渥的薪水。」然而隨著新老闆上任,她不喜歡對方的行事風格,沒過多久就請辭了。

——這只是離職的一個原因。另一個理由是什麼呢?周慧回想到:「三十歲到四十歲這些年,我喜歡閱讀,也會在辦公室裡偷偷寫一些東西。這些是我的草蛇灰線,給我以辭職的動力和勇氣,也讓我躺平時有了心理準備。」然而躺平並非為了寫作,只是周慧清晰感受到:「我不想要那份工作了,我也不想再進入那種職場,日復一日、每天都一樣的職場。」

辭職之後,周慧還有一筆積蓄,原本可以讓她無憂生活好幾年。然而周慧「豁出去」的性格,使她聽從朋友建議,在股市達到頂點時把全部存款投入其中,結果想當爾全部落空。「十四萬人民幣,一下子就變成兩萬多。這樣子我還怎麼回職場呢?」說起這段驚魂往事,周慧只是笑道:「我也回不去了,索性算了。」

帶著僅剩的存款,她搬到深圳郊外的洞背村,租了一間房子,生活反而開始變得從容起來:「你的參照物變了,你周圍的人不再是同事,而是同樣住在村裡的人,他們都是自由職業,不會卷 [註1] 我。」也因此,她開始重拾閱讀和寫作興趣,且自覺這些閱讀不再有強烈的功利心。

在此之前,周慧會緊貼市面流行,追看文藝青年必讀書目,在社交平台上列出購書單:「那時還是有點虛榮心吧。」雖然不是文學科系出身,甚至沒有經歷過一般的大學生活,閱讀的焦慮還是在她心中隱隱作祟。直到搬入洞背村,這一切才開始改變:「就像我的書名一樣,認識我的人慢慢忘了我。以前的同事朋友幾乎不再來往,整個人變得沒有功利心、沒有目的性。此後,打發時間也好、充實自己也好,都是為了自己,這樣才進入了一種更深的閱讀。寫東西也是這樣,不再像以前在職場摸魚的時候隨手寫,現在我有大把時間、有大把東西可以寫,寫風、寫雲、寫海和植物。」

練習擺脫那些人的名字

2015 年,蔣亞妮出版了第一本書。在那之前,她是一個在文學科系裡感到挫敗的人。

「跟周慧老師不一樣的是,我誤打誤撞、誤入歧途,讀了文學科系,而且一開始非常痛苦。」蔣亞妮自言從小到大喜歡讀的書,都與文學相去甚遠:「我很小的時候就喜歡看網路小說,仙俠、玄幻、宮鬥⋯⋯當我考進中文系,修了現代文學這門課之後,才發現老師引述的作家原來每個人都讀過,而中學期間沒讀過張愛玲的,全班只有我一個。」

「當然,事後來看,這些事情都不重要,那是一個很漫長的青春。」自 2015 年出版第一本書以來,整整十年間,蔣亞妮仍然覺得自己是個練習者,「周慧剛才提到『不帶目的性的閱讀』,其實是很困難的。只要稍微跟『文藝』扯上關係的一點人,都很容易掉進這樣的閱讀陷阱。」

「而且這件事不止左右了閱讀,也左右了書寫。」蔣亞妮補充道,「我覺得對寫作者而言,其實與其說是在練習寫作,不如說是在練習怎麼樣擺脫那些人的名字。但在很長一段時間裡,要從『寫作的人』變成『寫作者』,其實就要不斷與這件事抵抗,去建立自己的價值觀,這是一個好辛苦、好辛苦的過程。」

而當蔣亞妮讀到《認識我的人慢慢忘了我》時,也發現了一個魔幻重疊,關於法國作家莒哈絲。

周慧在書中寫道讀莒哈絲的經驗,拿自己的命運來作對照組:「現在,我離杜拉斯(莒哈絲)遇到楊還有二十幾年 [註2],我不喝酒,也不抑鬱,沒昏厥過,我沒有粉絲,沒有人給我寫信,更沒有人打電話給我,我沒有機會在電話裡跟人說:『來。』」

這段文字意外勾連起蔣亞妮的回憶:「當時我在文學課堂很受創,就想到去圖書館看看,結果在一本書封上看到一位女子的相片。我覺得她很吸引人,拿起書來看,就發現:怎麼會有這樣的書寫?很多年後,我才知道它是一本經典文學作品,就是莒哈絲的《情人》。」

歲月沒有靜好

2024 年,周慧完成了她的第一本書。

簡中版面世後,山居生活被看見了,有讀者喜歡書中「生活裡一些細微的美好」,有人前往洞背村一探究竟,拍成影片放在網上⋯⋯離職後寓居山村,似乎是很多現代都市人的夢想,也是這本書造成的「話題」,然而蔣亞妮看到了背後的區別:

「在讀這本書時,我感到某種異地感,即便在讀歐美、非洲、甚至離散文學時,也不一定會感覺到這種異地感。」蔣亞妮以在台灣有一定知名度的王安憶、小白等作家為例:「周慧與他們的區別,在於前者也寫城鄉之間的移動過程,但大多都在談『都市如何取代鄉村』、『城市如何傷害我』。然而在周慧的書中,『我』也慢慢忘記了認識的人,這樣去都市化過程,是我很少見到的,而這件事非常打動我。」

接著,蔣亞妮提到了常被濫用的「療癒」一詞:「有的時候沒有療癒,反而是被傷害。我不懂為什麼大家要說歲月靜好,歲月就沒有靜好;就算很安靜,也不一定是好的。記得周慧寫過,有人問她今天做了什麼,她說今天什麼都沒做,我覺得這就是一個答案。」蔣亞妮也引述台灣作家朱天心關於寫作自由的說法:「朱天心說,寫作的自由,是可以寫,也可以不寫。我也可以選擇不為什麼而寫作,因此我的寫作不一定要是和解的、抒情的、家族的、獻給創傷的,都不一定。」

「這一輩子我都會去健身」

周慧並非為了寫作而離職,但寫作卻成為了離職後生活中的一種選擇。除了寫作,她的生活還有另一重心,那就是健身。

蔣亞妮稱健身是本書中一個很特殊的符號,周慧對此話題提起雙倍精神:「健身是一個非常確定的東西,它遵循一套物理和生理規則。你怎樣訓練,身體就會給你相同的回報,這是非常確定的,它不會落空。」

健身給予周慧的,除了不會落空的期待,還有從前不曾體會過的、莫大的快樂和自信。「健身一年後,我到健身房裡跑步,第一次聽到別人稱讚我身材勻稱。一直以來,我都對自己的身材非常自卑,也覺得自己長得很不好看,而健身,它確實給我帶來非常好的回報。身體非但沒有帶來負擔,甚至帶來驚喜,它讓我有了對生活的掌控感。」

周慧忍不住繼續分享健身的各種狀態和細節:「我喜歡搏擊,也喜歡跳舞,尤其是一種結合 Hip-hop 的現代舞,非常美、非常有力。但是健身房的舞蹈很難,還結合許多性感動作,作為一個七〇年代出生、農村長大的女人,我的身體是打不開的。」然而,這些困難都沒讓她退卻,儘管被勸退了好幾次,周慧還是厚著臉皮繼續上舞蹈課,直到某天忽然開竅:「突然有一天,我找到感覺了,那種音樂和身體律動結合在一起的感覺,令人非常快樂。所以當你還沒學會動作的時候,你一定要熬過去,熬過前面一、兩個月,快樂就會進入心流。因為那時候的你心無旁騖,無法去想其他事情,甚至完全拋開自我,拋開生活,整個人就只在音樂裡面。這是我的快樂和自信的來源。」

如今的周慧意志堅定:「我當然要去健身,這一輩子我都會去健身。」

在洞背村生活了十多年,隨著運動帶來的快樂和新秩序,周慧的人生有了怎樣的改變?她回答道:「我很確定我是一個很完整的人,不再那麼渴望兩性關係,不再因為孤獨和恐懼和不安感、就投入到戀情裡面去。」隨著接觸女性主義文學,周慧越來越看重自己,也更喜歡自己:「我越來越有力量,我能夠給自己力量。」

周慧的分享也讓蔣亞妮深有同感:「熬過去很重要。」雖然謙稱自己「什麼都熬不過去」,但在十五、六年間,蔣亞妮一直堅持跑步,「跑步對我來說,重要的是『跑過去』的過程,就像剛剛周慧提到的『心流』,在這個我什麼都不能掌控的世界裡,還可以稍微控制身體,控制我的呼吸。這可能寫作一輩子也不會給你的,因為寫作處於不可控的狀態,它不是肌肉——雖然可以訓練到很像肌肉——但它會失控、會去到別的地方,有時是更好的地方,但大部分時候是不好的地方。」

因為邊緣,所以散文

而在各種文學門類中,兩人都選擇了散文,這與個體經驗緊密相關的文體。對周慧來說,選擇散文是一件自然不過的事情:「身為寫作者,常常面臨兩個難關,一是寫什麼,二是怎麼寫。有人是很廣闊的作家,會寫歷史、故事、社會百態。但對我來說,我沒有經歷過太多跌宕,也不是對故事很感興趣的人,在書裡我也一直說自己不專注,因此寫不了長篇或者廣闊的東西。那能寫什麼呢?寫生活,基本上就兩個體裁,要麼是散文,要麼是詩歌。」

周慧自言,在她的閱讀經驗中,反而是多詩歌、小說,而少讀散文:「大概是歪打誤撞,正因為我沒看過太多散文,不知道別人怎麼寫散文,也就沒有條條框框。它是一個自然流淌的過程,也是我體驗日常生活的一種方法,是我思維表達時最得心應手的形式。我的思維也就這麼淺薄⋯⋯」

聽到這裡,蔣亞妮連忙搖頭:「我當然相當不同意周慧說自己思維淺薄。」在蔣亞妮的文學經驗中,過去常聽到文學獎評審說某些作品「文筆好」,起初認為那是一句誇讚,但慢慢發現,那可能也是指涉某篇作品運用很多技法、意象,但卻未必與內容貼合。「我在讀這本書的時候,就覺得這是很難的書寫。或許剛才周慧已經回答了這個疑問——正是因為沒有看過太多散文,不需要去學,所以寫出來作品才是這樣。」

「這其實是一件很弔詭的事。」蔣亞妮坦言,「就像不少人都會堅稱,必須讀過好的小說,才知道怎樣寫小說。但我覺得散文其實不太一樣,它終歸是自己的聲音;它看似簡單,其實很難。」她以自身為例:「其實我一開始不是寫散文的。我之前寫小說,最早寫詩,但出版的第一本書是散文集,這與我的個性比較有關係。比起已經被很多人重視的長篇小說,或是金光燦燦的詩歌,我更喜歡散文的細瑣、微小,它會讓我覺得,我好像有指涉這個世界的能力,即使是在很短的篇幅之內。」

「我不怕我的黑暗」

沒有任何平靜、痛苦、快樂經得起這樣寫,而沒有什麼秘密可以寫一年都絲毫不觸碰。只會有兩種結果,一是我的寫作不可信賴,二是我的人不可信賴。

周慧在書中這樣寫道。散文寫作無法繞開的,就是作者本身;無論是生命中的秘密,還是思考中的迂迴,都可能在散文作品中坦露無遺。正在紐西蘭參與一項寫作計劃的周慧,說起目前正在寫作的內容:「在這個計劃中,我寫的就是我家的故事,包括我姊、我媽,我所有的戀情。這些可能都不會出版,但是我就想把它們都寫下來。我什麼都寫了,戀愛、劈腿、出軌、被劈腿⋯⋯上一本書沒有現在我在寫的這那麼隱密、黑暗、不堪,並不是說我不敢,而是我當時沒有更好的能力去處理它。現在,當我以寫作者身份去書寫的時候,已經邁過羞恥心這一關了。」

周慧寫散文、讓許多陌生讀者為之感動,但同時免不了讓過去「認識我的人們」慢慢想起自己。她在書中寫了自己的戀情與挫折:「它確實是我一段經歷,我就寫它,寫得好的話,人家就不會當做八卦來看,就會引起共鳴。哪怕是不安的情感,很低微的情感,都能打動人。怎麼可能只寫光明和美好的一面?只寫忠誠的一面?人都有兩面,我不怕我的黑暗。」

但散文處理的情感和記憶,有可能會隨著時間變形。近年來,台灣也有不少關於散文的爭議,討論作者是否挪用他人經驗,是否迴避自己的陰暗面,內容是否真實。對此,蔣亞妮的看法是:「我不在乎你有沒有騙我,因為如果你騙我,我讀得出來;如果你說你沒有騙我,但其實騙了我,我還是讀得出來。我不在乎你到底怎麼執行,我只在乎閱讀時我的認知。但以我個人而言,它絕對都是百分之百的真實,雖然我不知道真實是什麼。真實是一個很困難的東西。」

關於散文的虛構與真實,周慧常在反思:「其實下筆的時候,你就知道,你是在虛構一個記憶,還是真的記得。如果不記得,那可以好好想一想;如果事情變得有點模糊,你可以把它寫到模糊,但不要去偽造記憶。另外就是,要面對對自己不利的東西時——比如說要面對自己的不堪、自私——這時候要不要對自己誠實呢?這就非常考驗人,需要有很大的勇氣,要對自己誠實,否則就不寫。我的準則是這樣的。」

兩人對於散文真實性的想法趨於相近,但在散文寫作中,卻有一個完全相反的取向,那就是「我」在散文中的比重。

在散文創作中,蔣亞妮習慣以「去我」的方式寫作:「有時候寫完散文集,我會去搜尋『我』這個字,把每個『我』字挑出來,如果發現不需要,就把這個字挑掉。我希望一種『去我』的寫作,我還沒有準備好寫『我』。可是我又很想要接近某種真誠的東西,所以當我看到這本書的書名,《認識我的人慢慢忘了我》,一句話就出現了兩次很真誠的『我』,內文又出現非常多『我』的時候,我覺得這是一個遠方。」

而周慧對於「我」的堅持,原是來自另一位作家的影響和鼓舞:「現在想起來,為什麼我的文章裡有很多『我』,也從來不避諱『我』,有時候甚至刻意添加,那是因為我很喜歡一個作家叫莉迪亞戴維斯(Lydia Davis),她的幾本書裡面全篇都是「我」。她非常強調「我」,我這覺得這挺好的呀,這也是一個把『我』找回來的方法。」

什麼是生活?

對談到尾聲,有讀者提問:「什麼是生活?兩位作家覺得,怎樣才算是有在生活?」

周慧答道:「我只是生活在生活之中,沒有其他。」在紐西蘭旅居的日子裡,她採花裝點居所,每天都掃落葉、剪草、煮飯:「而且我還會私底下買很多好吃的東西,吃芝士,喝紅酒,我的日子過得有滋有味。在洞背村,因為很窮,都是自己做飯,我能非常好地滿足自己的胃口,而且基於健康考慮,幾乎不在外面吃。」

那麼,周慧的生活是由什麼構成的呢?「必須有閱讀,有寫作;必須有運動,有健康飲食;必須有良好的睡眠;必須有秩序,沒有秩序就會混亂,如果睡了四小時懶覺,一天基本就廢了,所以要經常建立生活的秩序。還要有朋友,要經常可以一起聊天;當然,有愛情是最好了,那是錦上添花的事情。」她一一細數,「這就是生活呀,人是嵌在生活裡面的。」

「什麼是生活」這個問題,也是蔣亞妮常常拿來問其他的問題。她曾經向一位全身心投入寫作的小說家提問:如果你的生活只剩下寫作,而且每天都在煩惱要寫什麼,你要怎麼寫?小說家回答道:到底為什麼,只以寫作為一種生活,會讓人覺得很慘?這個答案讓蔣亞妮思考良久。

「生活是什麼?就是你對生活的認定。你可以認定生活是有滋有味的,也可以認定它是結合工作、包含痛苦的。生活有很多種。我們到底要怎麼生活,其實你心裡已經有答案了——那樣的生活是你想要嗎?你認定這是你的生活嗎?」蔣亞妮以法文中非常著名的那句 C'est la vie(這就是人生)作結:「這句話,可以用於感嘆於世界的美好,也可以感嘆於世界像一坨狗屎,我也常常在兩種不同的狀態下說這個詞,所以就看你要如何使用它。」

註 1|中國流行用語「內卷」的簡稱,意指資源有限的情況下,內部過度的惡性競爭。[回到上面]

註 2|楊是莒哈絲最後一任情人。兩人相識時,莒哈絲 66 歲,而楊 27 歲。[回到上面]

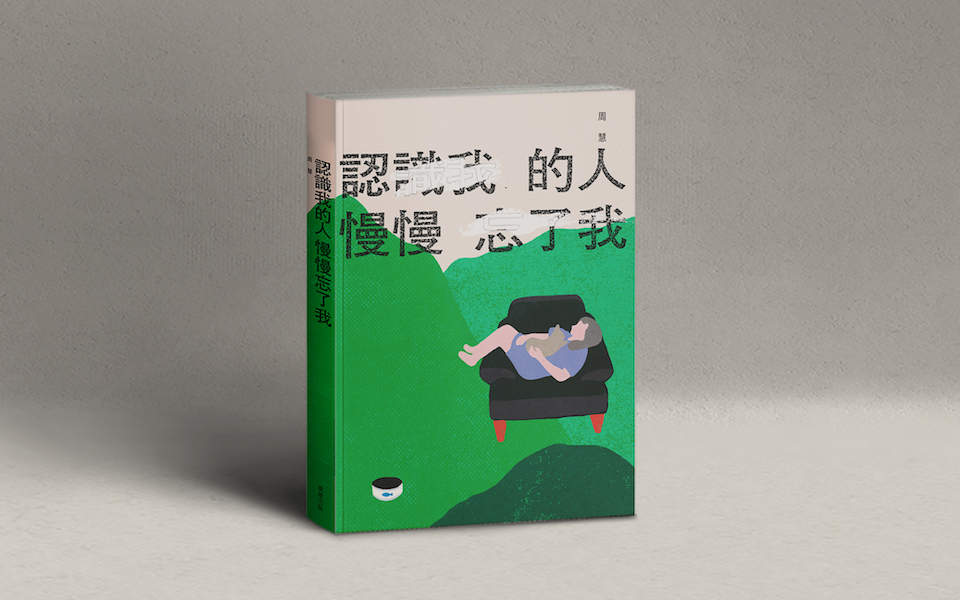

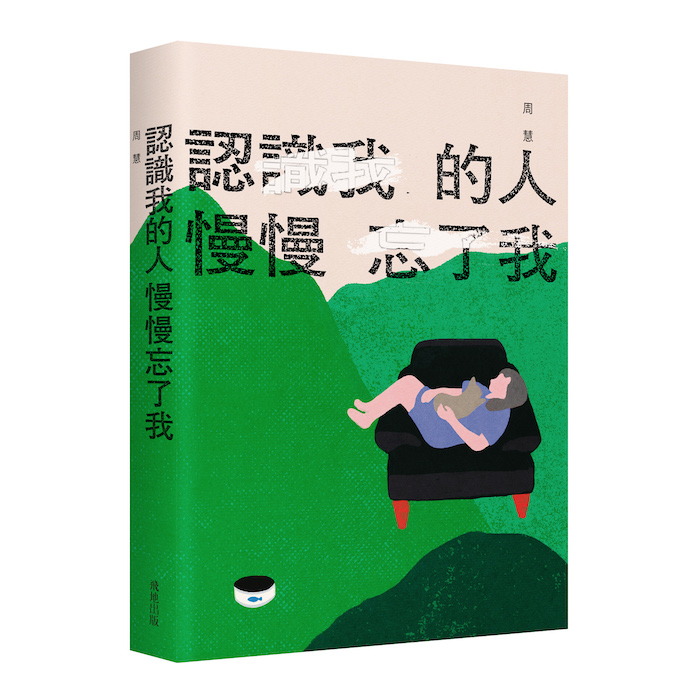

《認識我的人慢慢忘了我》

作者|周慧

出版|飛地出版

出版時間|2025.08