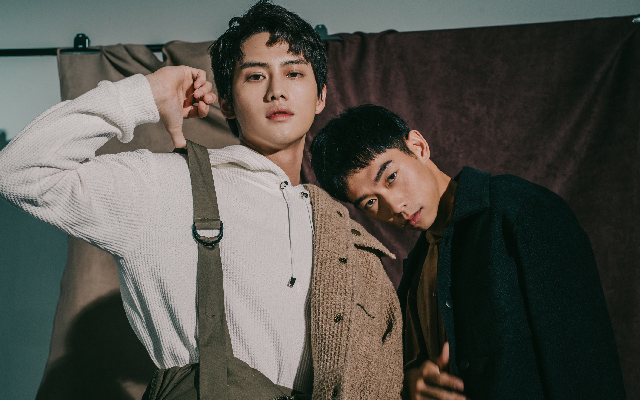

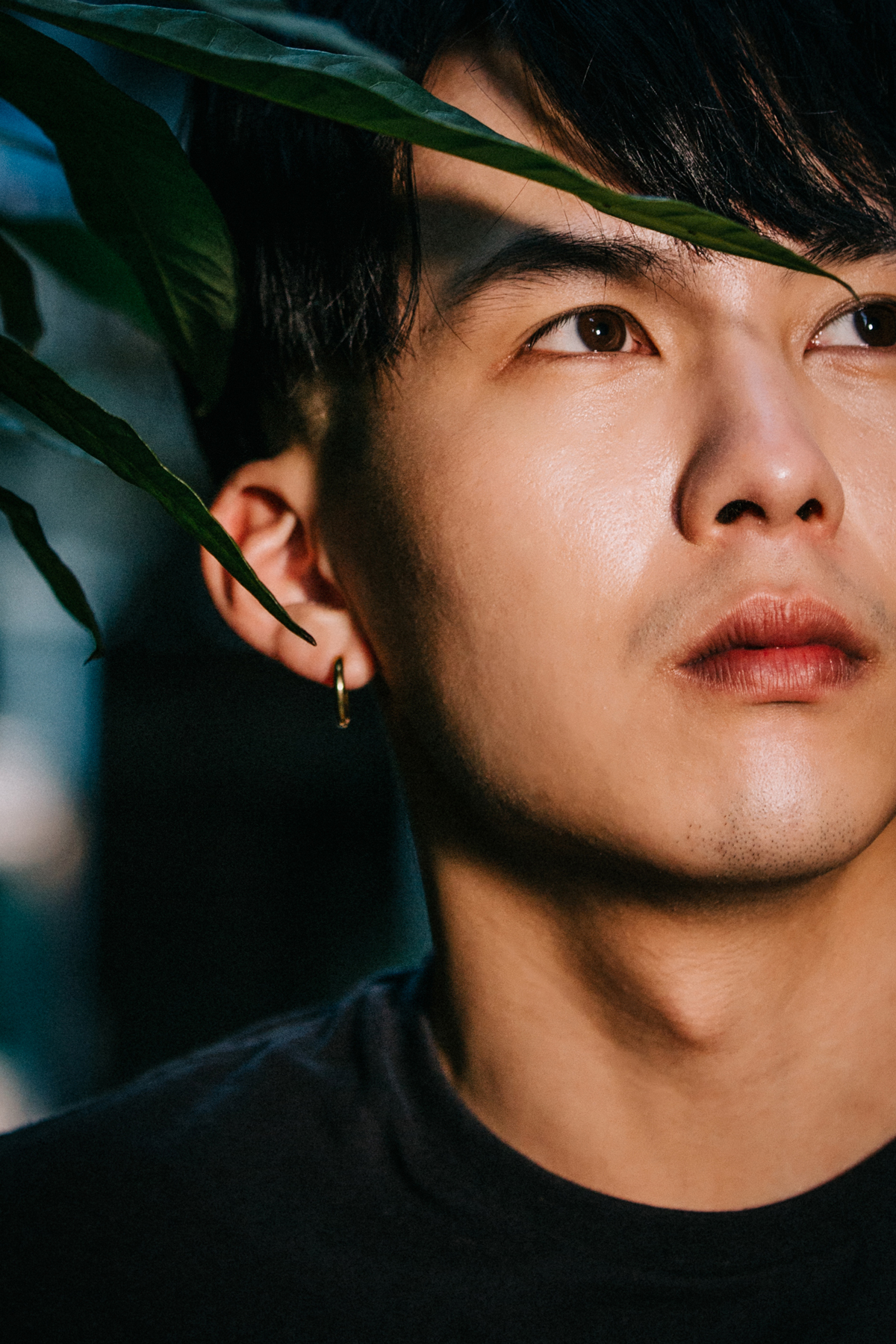

安靜地跑,專注剷平——專訪巫建和,每次回頭的重量

BIOS monthly 以創作文化為核心,持續發展多元深度的線上內容,深入且兼具視覺美感的人物專訪有幸受到讀者喜愛,成為招牌欄目。2021 年我們出版《Wrinkles —— BIOS monthly 專訪選集 2021》,全書收錄站內精選專訪 15 篇、新增再訪內容,並邀集受訪者親自註解訪問後的生活變化與領悟。

本篇專訪即為書中收錄篇章,全文精裝典藏現正販售中 ➤➤ 點此購買

「你有聽過一首歌,叫〈把我自己掏出來〉嗎?」

〈把我自己掏出來〉收錄在趙一豪《把我自己掏出來》這張專輯,1990 年誕生,是台灣最後一張被查禁的專輯。音樂與吶喊、聲音轉渡至趙一豪的呢喃:「感覺心虛因為自己就在裡面,伸出我的雙手要把我自己在你的面前掏出來。」

「我演戲大概也是這樣。」他寡言,疏冷。

專輯發行那年,巫建和還沒有生出來,是在國中時聽到這首歌。他小學三年級時也在英文課上唱過〈Life's a struggle〉。「我那時大概都在聽這些⋯⋯但我也會聽 S.H.E,我家裡有兩個姊姊,我們會一起合資買唱片。」他偶爾笑的時候,像男孩。

他在許多九〇小孩都有的記憶中長大了。十七歲,巫建和因第一部戲《牽紙鷂的手》獲得金鐘戲劇節目男配角,隔年又因《他們在畢業的前一天爆炸》獲迷你劇集電視電影男配角獎。後來,巫建和接戲的速度慢,一年大概兩部戲,大家都知道他會演,他的演技甚至安靜到讓人覺得理所當然。他戲路走得慢,是想走得長,慢除了是必須把我自己掏出來,也是不想再演洪成揖了。

你沒有鬆懈的理由

《他們在畢業的前一天爆炸》結束後,戲約很多,都是找他演不良少年。「那時我不會覺得自己是一個演員。」巫建和跟所有演過的叛逆角色相距甚遠,他人很平靜、少有情緒,壞到深處無怨尤的角色一直來,也開始懷疑自己的演員未來。「拍第一部片跟第二部就得獎,你並不會覺得自己很專業,都還沒學到什麼東西,只會覺得那個劇本很好,導演跟工作人員幫助很大。」

|

|

|

好一陣子,巫建和想離開台北:「像我本來就沒有什麼演員朋友,大概就劉冠廷、姚淳耀,可能我們都是外縣市來台北工作的,就會一起吃飯聊天。」他說如果生活還要聊演戲的事,你不覺得很無趣嗎?

彷彿跟世界慢熟,或者刻意調整與他者密合的角度。

「那時候我會一直很想要回去。」巫建和的父親看懂兒子隨遇而安,篤定他要是一回去,就再也不會演戲了。大學畢業那年,他去面試張榮吉的《共犯》,遇到了 Casting 錢小琍,「我會留下來,是因為他,他現在已經離開了。當時我本來被安排演《共犯》裡壞學生那個角色,我就問他:『我能不能演被霸凌的那個角色?』」

於是開演前,錢小琍與他慢慢磨,去建立巫建和拿下這個角色的合理性、磨出黃立淮的深沉與陰黯。「當時他跟我說,你一定要繼續演下去,那個對我影響很大。」

這也是他選擇繼續做演員的理由。

「我現在演戲,會一直想為什麼我現在人在這裡?不斷反推自己,我以前就是一個很平凡的學生,只是喜歡看書看電影,後來練散打,然後我去演戲,而我現在坐在這裡被訪問,是什麼機緣把我推來這裡?」

他自問自答:「遇到對的人吧。我一開始拍戲,都是遇到一些不是用制式化表演的人、許肇任導演、呂蒔媛編劇,建立我的觀念:表演就是要玩,要做不一樣的。如果說我有叛逆,應該都在表演上。」

他的第一部戲同樣遇到了在《陽光普照》中飾演媽媽角色的柯淑勤:「你只要看他們戲演得那麼好,在現場是這麼戰戰兢兢,也不可能用手機⋯⋯你沒有理由會覺得自己可以鬆懈,你一定要全力以赴,更專注,把事情做得更好,就是這種累積,把我推到這裡。」

|

派不上用場的那二三十種演法

《陽光普照》裡,巫建和飾演因為犯錯進入少年輔育院的阿和,面對他宣稱只有一個兒子的爸爸、成績優異零缺點的哥哥、總在中間穿針引線的媽媽,阿和有么子的驕縱與骨氣;看著與自己糾纏的兄弟菜頭,又有怯懦與戰戰兢兢。整部電影都在談「把握時間,掌握方向」、陽光與陰影相生,巫建和寡慾如常:「勝負都是別人定的,阿和只是把日子過下去。」

這次拍戲,他們讀本只看三場戲,「導演希望不要特別設定,把所有感覺放在拍攝當下,我也都是完全看劇本,慢慢進入。」

「每次拍戲都會準備二三十種演法,好玩的就是,你絕對不會演那二三十種。」

巫建和說,這是他最喜歡演戲的地方,你不知道下一秒會發生什麼事,事情總會發展成意外的結果。「如果能信任劇組,導演也給你空間,就不會是那二三十種你已經準備好的演法,但,那二三十種不能沒有。」

準備好每一種演法,所有現場與故事背景的關係都想過了,「這就變成一個基礎,因此你可以在演那場戲時,把所有事情都忘掉,專注在那場戲。你怎麼可能會知道,導演喊開始之後會發生什麼事?」

他成為一個意外的演員。在《燦爛時光》演溫雅的李月儒,對同性的情意在肉搏打鬥時輕輕綻放;他用自身的溫吞與遲疑去圓潤《憤怒的菩薩》的明快節奏。好看的戲,需要許多意外。

《陽光普照》接近開場的場次中,阿和面色凝重,一旁爸爸陳以文喊著要把自己兒子關到老關到死,對面就坐著劉冠廷怒視自己,「那個是⋯⋯你會覺得你真的犯錯了,情緒就是很自然跟著『啊,為什麼會這樣?』的感覺,眼淚流下來。」

他在《陽光普照》哭得很多,有一場戲,在家裡發生一件重大意外時,他人還在少年輔育院,午餐時間拉著便當推車,下坡路上越走越快,阿和奔跑衝刺向操場、失控大吼,他說這是對阿和來說情緒最重的戲。你當時心裡想什麼?⋯⋯

「跑。」

「很像《阿甘正傳》。原本劇本知道這件事後,阿和就在房間裡喝水,像平常一樣。像⋯⋯阿嬤過世,你不可能一聽到阿嬤過世就哭得情緒很激動,阿嬤過世很忙,你要趕快打電話給親戚、葬儀社。到頭七做完,真的回到阿嬤的房間,整理東西,你才會發現,啊,原來阿嬤有這個、阿嬤衣服的氣味是這樣⋯⋯」

跑,他想著飛出去,「出不去,是很痛苦的。」

我很喜歡那個一直剷平的自己

《陽光普照》從家庭展開每個成員的繁複心緒,他演時而被困的角色有感:「拍家很麻煩,不好弄。」

問他是不是因為進入角色難?巫建和說:「怎麼可能真正走進角色?你只能盡力去走近。」

|

|

與爸爸在超商遇見的那場戲,阿和說了一聲「歡迎光臨」,平實,卻在很多人心裡沸騰。「那場戲對我來說是整個背景被建構完成的戲,沉重也很溫暖,拍完之後,之後的每場戲都順了。」環境建構好了,台詞對他來說是活生生的。

家很難拍,是因為家就是這麼困難:「儘管你多討厭你的父親,但他終究就是你的爸爸。」

「有一場戲,是我在監獄裡,媽媽來看我。那場戲拍攝時,台詞都講完了,還沒有喊 cut,我回到跟自己媽媽相處的模樣,她問我想要什麼?我看桌上商品的 DM,就說『鐵蛋』。」這個鐵蛋,戲院裡觀眾都笑了。「這個反應是自然的,不是說每次遇到媽媽都很有事,你生活還是要吃東西、散步。」他演不是逼近真實,而是讓真實發生。

「阿和小時候,好喜歡坐腳踏車,常常我載著他,踩了兩三個小時都累了,他還想繼續。」——《陽光普照》

電影尾聲有場戲,阿和偷腳踏車、載著媽媽騎遠。「我當時想著,把自己活到最原本。那時候設定是小時候會去偷腳踏車,有一種人做壞事是做得很自然,偷是一個本能反應,他只是現在想要騎腳踏車,回到一個很單純的動機:你現在想要一台腳踏車載媽媽。」

踩在踏板上,腳踏車向前,光和陰影印拓在他們的身上,阿和回到了小時候跟媽媽在一起的樣子。

巫建和也很想念小時候的那個自己。他家住在平鎮,是桃園一個近鄉下的客家聚落,小時候常常看到爸爸或親戚把煙往地上丟,就撿起來抽一口,「這對我們來說很單純,就是偷學大人。我也很想念在田裡鋤草的時候。」當時他看了卡通《神劍闖江湖》,角色揮刀一直砍的爽感落在生活的田裡,在田裡鋤草時想像自己是那個不斷揮刀的角色。

「這讓我想到⋯⋯長大以後,我們會一直思考要往哪個方向去,每次遇到選擇就會左顧右盼、要走哪條路、有沒有第三個選擇,做了會不會怎樣?但其實你什麼事都沒做。就很懷念那個汗流浹背的小時候。拿著棍子,不用想就是往前衝,把眼前的草全部剷平,我很喜歡那個一直剷平的自己,回頭看,你做了很多事情。」

|

|

用純粹的意志,做複雜的事

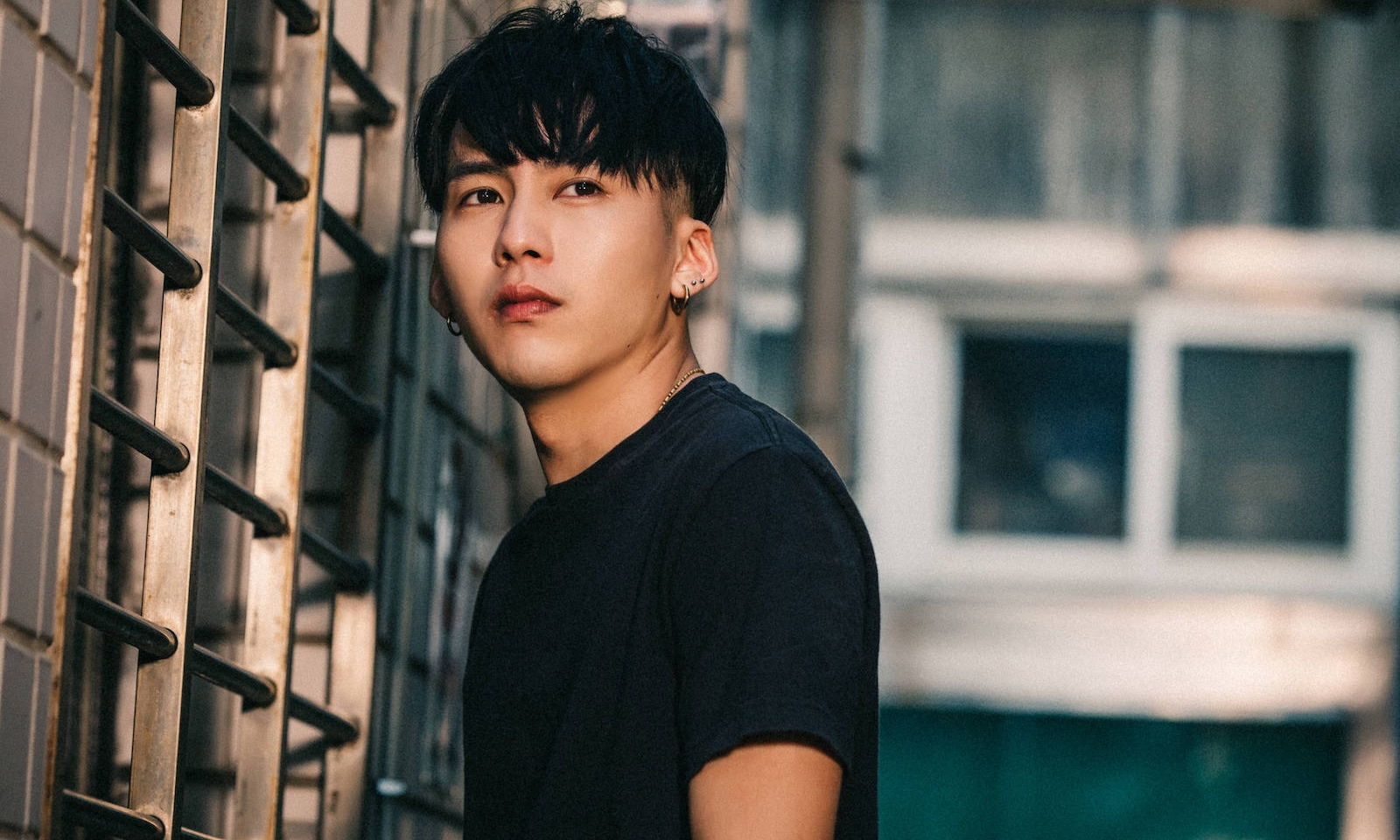

巫建和入行十年了。演員可以用許多經驗來回答十年間對演員觀的改變,他卻說:「沒有改變,就是把每個角色演好。它其實是一個很簡單的職業,一定不會有演好的一天,但只能想著下一次要演更好。」

他是一個盡力不看回放的演員。「只是喜歡演戲的當下,我並沒有喜歡看自己在螢幕上,那其實很赤裸⋯⋯你看了回放,想著等下表情怎樣,就沒辦法專注在那個演戲當下了,演時一直在想技術性的東西,其實已經不專心了。」

「我連《他們在畢業前一天爆炸》都沒看過。《憤怒的菩薩》這種輕鬆的會看,情緒比較沈重,看了很彆扭的我就不會看。」他看到自己就快轉,對於自己「飾演別人」很尷尬:「看螢幕裡面,怎麼看都不是自己,看到自己那麼用力去變成另一個人,很陌生,很奇怪。」把我自己掏出來,原來是一件難為情的事。

「加上一直看,你就會心中滿滿的悔恨,當初應該要怎樣才可以更好⋯⋯我們家都沒電視,我到前陣子才辦 MOD。」爸媽會看你演戲嗎?

「不會,我們只會一起看八點檔。」

他是一個來去自如的人,戲的苦不會遺留在身體很久,只是偶爾看到某個景色,他會想到,那個角色也看過這樣的景色,這樣淡淡的,跟角色遺留的記憶一起生活,這樣的人,是入戲太深,還是沒有入戲,不好回答。

巫建和談過幾次練散打的事。肌力、肌耐力、爆發力訓練,踢打摔,技術、對練、模擬⋯⋯,散打是一項很複雜的運動,但巫建和最喜歡它的純粹:「我喜歡它很單純,上去就是你把他打死,或是你被他打死,輸的那個就倒下來。」

他在上場時,必須專注看著眼前的敵手,旁邊的世界模糊成大光圈的奶油旋鏡頭:「我覺得那種專心是回到人類的野性,狩獵時代人類以前是要透過暴力競爭,如果你不專注,你就會被打,你不想被打,所以要很專注地先把人家打死,所有的技擊運動都是在講人類最原始解決事情的方法。」

|

|

但勝負,他後來並不在意。拿過散打冠軍後,開始思考的並不是下一場冠軍,「這會變成我的功課,拿獎以後還要幹嘛?比賽三回合、一回合兩分鐘、每一回合間休息一分鐘,我都是要打這九分鐘、又那麼花體力、又會贏你,那我到底要幹嘛、在這場比賽要得到什麼?我就專注在我新學的假動作,或是試試看能不能十秒就讓你躺在地上,或者我可以誘導你做出什麼攻擊、我的回擊有沒有效。」

是不是跟你演戲很像?「嗯⋯⋯如果都一樣的話,不是很無聊嗎?」他不愛勝負,偏愛風險:「還有個潛在危險,如果他真的不小心打到我一拳,我可能也會躺在地上。我滿喜歡這種,很高壓的、你並不知道會發生什麼事的狀態。」

回去生活

戲演完後的副作用,不舒服,悶悶的,都有,「我不會說那是入戲,那只是狀態,殺青以後,就趕快回到自己的生活,該煮飯就煮飯,該喝一杯咖啡的時候,就好好坐下來喝。」像水泥質地的牆面不怕殘膠,又因為磨過呈現素胚質感。

這也是巫建和生活的樣子。他從很小的時候,一天只睡四五個小時。

「我以前早上六點睡,大概十點起來,現在十二點睡,早上四點起來。」一天的時間比別人長,他都在做什麼?「我會放空,煮咖啡,吃早餐,吃完早餐洗碗盤、去市場、看書。做什麼事情的時候就好好做,一次只做一件事。」

他依賴規律的生活,除了喜愛演戲的變動,其餘都要安穩。「我的生活很無聊,可能饅頭當早餐可以吃好幾年,換成蛋餅,又可以吃好幾年。」生活平淡,唯獨演戲是他的調味料。

|

|

巫建和下廚,是從離開家裡以後,他幾乎自己煮,煮了幾次,發現自己番茄炒蛋的味道跟媽媽越來越像。他常常一邊煮飯,一邊看書。「我最近很愛看食譜,看王宣一的《國宴與家宴》,之前就看過這本書,最近拿出來回味。正在等菜要燜熟的時候,拿起來翻一翻。我也很喜歡看舒國治,以前有一些講老上海老北京的料理。食譜其實很好看,比如泡菜為什麼會發明,為什麼會有燒餅?客家人會什麼喜歡醃酸菜?跟它的文化跟戰爭的歷史、政治環境有什麼關係?」與巫建和的專訪中,問句比肯定句更多。

國小的巫建和,大多看世界偉人傳記,海倫凱勒、甘地。「有次我們學生辦圖書館出清、可以隨便拿書帶走,我拿了一本《我的黑兔傑拉克》,另一本是《魯賓遜漂流記》,看完那本書之後我才知道,世界上還有另外一種書,才會開始去看很多不同的書。」

就算是在重複的生活裡,他還是喜歡去了解他不知道的事,因此他什麼都讀,最近讀《繁榮的背後》,從經濟學觀看世界歷史中的起落。讀書以外,巫建和也看電影,他不太看院線片,通常看 Netflix、二輪戲院。小時候只看《唐伯虎點秋香》的他因為爸爸朋友送了李滄東《綠洲》得知這個世界還很大,「那種平平淡淡的、卻很痛苦的戲,我很喜歡,像《一一》也是,看完很像被雷打到。近年的話,《大佛普拉斯》,那個阿彌陀佛阿彌陀佛,真的⋯⋯」

聊到電影跟閱讀,感覺還需要一小時的訪問時間,他喜歡麥可·漢內克《愛慕》的艱難,也喜歡《飛越杜鵑窩》的不羈,還有一種動作留在他心裡很久:

「《色戒》裡面梁朝偉走過去看到幾個阿姨在打麻將,湯唯說:『易先生,要不要留下來一起打麻將?』梁朝偉本來要走了,他就回頭,然後說:『好啊。』那個表演讓我印象很深刻,那個回頭就是⋯⋯一個演員,他已經在裡面,可能我也是演員,我知道,那個回頭,真的很厲害。」

如何曉得一個演員的回頭的重量,也許那就在他重複積累的早餐習慣、他丟掉的三十種演戲方法、他不斷揮刀除草的那個童年午後。

|

|

◤ 帶讀者看見無數創作者 B-Sides 的台灣媒體,第一本專訪精選集 ◢

收錄受訪者

音樂影像導演・郭佩萱|導演・黃信堯|演員・巫建和|設計師・洪彰聯|《新活水》總編輯、作家・黃麗群|YouTuber・反正我很閒|Podcaster・百靈果 News| 《報導者》副總編輯、記者・劉致昕| 青平台基金會董事長・前文化部長・鄭麗君|樂團・珂拉琪|攝影師・周墨|音樂製作人・黃宣|設計師・林小乙|作家・張亦絢|寫作者・前午場酒店小姐・少女A

- 全新再訪|訪問做完了,然後呢?我們再度聯繫訪後半年到數年後的受訪者,聽他們再談自身的訪後境遇。初訪時曾想像的未來或尚未解答的探問,如今是什麼模樣?

- 親身回望|如果可以親筆修改一篇關於自己的訪問,你會如何下筆?本書提供收錄受訪者修改、註解專訪文章的權利,並將修改與原文一併保留,展示此刻與訪問當時受訪者心靈的錯動與輻合。

- 職人特輯|「Sprinkles ——現場一百答(不是專訪心法)」邀請在台灣編輯.攝影.企劃・訪問領域深入經營的執業者,收錄「對自己影響最深的訪問」、「被要求修圖最離奇的地方」等十五問一百答。

- 精裝收藏|設計師莊皓操刀精裝全彩裝幀,以皮紋荔采紙暗示時間的壓刻與皺摺,如同歲月的肌膚。

.jpg)

.jpg)

.jpg)