打開門,向 The Beatles 搖滾致敬:馬世芳專訪(中)

時代向前,最美好與最惡劣的都將過去,且難以復返。

眩目燦爛的訊息社會下,如今我們已經很難切身想像,半世紀以前,來自利物浦四個男孩如何創造經典、突破商業限制、跨越英美差異,掀起史無前例的巨大浪潮。

還好,經典之所以為經典,正因為它禁得起時間沖洗,而且越聽越有味道、越聽越有感覺。對於知名樂評人馬世芳而言,The Beatles 就像是一扇門,在 27 年前開啟了世界對搖滾的想像、也促成他走上音樂迷的研究。聽聽看他怎麼說。

(口述:馬世芳)

我們現在很多人對 Beatles 的貢獻都已經習以為常,但是沒有他們,很多事情不會發生。

唱自己的歌

首先,沒有他們的話,自己寫歌、自己演奏、自己唱的搖滾樂團現在可能不會成為樂壇的主流。Beatles 走紅時,其實西方流行樂壇中,搖滾樂隊的型式已經沒有那麼紅了,當時比較受歡迎的是演唱組合,雖然前披頭時代的樂壇也有非常多厲害的歌,但是 60 年代初期鼓、吉他、貝斯兼主唱的四大件式搖滾樂團,在音樂圈並不是當道主流。

接著,在當時,寫詞作曲跟登台演出、出唱片是兩種不同的專業。自己寫歌、自己唱的團不是沒有,但非常少;而且自己寫歌沒甚麼了不起,能夠紅才算。Beatles 為什麼這麼厲害,是因為他們一開始就用自己創作的歌來當作主打,他們的製作人本來有準備別人寫給他們的歌,但是聽到他們的主打歌《Love Me Do》,覺得好像更有賣相,就決定試試看。沒想到紅了,所以他們後來就可以用自己創作的歌來當作單曲,這是非常了不起的事情:他們打開一扇門,首先是樂團、其次是創作,創作跟樂團這兩件事情結合在一起又是一個新的事情。

你可以想像,他們對 60 年代的青年文化革命起了多大影響,若非如此,後來有多少個演唱者、樂團,如果想紅,還是得靠專業的詞曲創作者幫你量身打造歌曲。那絕對是不一樣的,自己演唱自己寫的歌,才能夠表達你想說的東西,而不是別人要你講什麼、或是揣想聽眾想聽什麼。這是第一個厲害。

不挑容易的路走

第二,Beatles 幾乎是一個一出唱片就紅的團。在 1960 年代,全世界的唱片工業無論在節奏或是速度上都比現在還要快得多;一個音樂人若走紅,一年出三張專輯是家常便飯。Beatles 那時平均一年出兩張專輯,中間還要出單曲,單曲跟專輯內容還不能重複。紅了之後,出來了一大票學他們寫歌的樂團、類似曲風的作品,但是 Beatles 沒有停在那個地方,他們不斷在想「我還可以做什麼」──他們從來沒有自我重複。你從第一張專輯開始聽,一直聽到最後一張,他們都不停地在翻新自己之前設下來的障礙,然後一關一關地過,每一關他們都可以再突破自己,這是非常非常難的事情。

照理說,在當時壓力極大的狀態下,同時要跑全世界巡迴演唱、要不停地寫新歌出來、要進錄音室錄唱片、還要維持創作的那種熱血跟創意,那絕對不能夠靠靈感。唱片公司說下個月初需要一首歌,錄音室日期已經訂好了,你現在卻可能人在北歐巡迴。歌在哪?旅館房間門關起來,(Lennon 和 Mccartney)兩人就鼻子對鼻子開始寫,他們是這樣在寫歌的。他們卻可以在那種狀態下給自己功課,而沒有挑容易的道路,因為他們也意識到,在同一個時代,整個流行音樂圈、整個搖滾樂壇都開始產生變化,他們踢開了一扇門,讓英國樂團可以走出英國、走向全世界。

英國在 60 年代初期的時候其實是一個有點衰敗的古老帝國。當四個來自利物浦的小夥子一下子莫名其妙紅了,居然跑出去征服世界、幫英國賺了大量外匯,英國人就忽然醒過來了。倫敦因為 The Beatles 的關係變成全世界最潮的都市,然後成為 60 年代青年文化的時尚首都,The Beatles 是第一個把它推上去的人。英國人發現他們可以用流行音樂的輸出來打造國家軟實力,在這之後,英國就慢慢走上了文創輸出的道路,50 年來直到現在。

商業化?「唱片做出來,最後要面對的是自己」

他們最最最強大的資源,但也是最危險的資產,就是巨大的商業成功。他們的唱片一直破紀錄、賣得超級好、樂迷很愛他們,這時就要去賭這一把,賭「不管做甚麼你們都會買」,就這樣賭下去。而即使他們做出來的東西再怎麼實驗、再怎麼奇怪、再怎麼不符合當時錄音室的規範、唱片工業的習慣,那些東西還是好好聽。所有的聽眾跟著他們一起長見識、跟著他們一起去突破一個個界線、跟著他們成長,不只是聽眾,他們同輩人也是一樣,當時美國樂手的錄音室器材、硬體產品條件比英國好,唱片工業也比英國還要發達,但是當他們聽到 The Beatles 的唱片之後,大家都抓耳撓腮:到底他們怎麼錄出來的?到底怎麼做的?這就是示範的效果。

簡單的說,The Beatles 在 60 年代中期的這一系列的爆衝跟轉變,讓搖滾樂從青少年的休閒娛樂變成了一種藝術形式,這個是最大的貢獻。同時他也讓大人的世界開始接受「搖滾樂原來也可以是一種藝術形式」──在這之前是不可想像的。

.jpg)

他們的音樂有很多非常英式的東西,只有英國人才寫得出來,甚至只有利物浦的年輕人才懂的東西。但這不是問題,全世界的年輕人,不管聽懂沒懂,那個音樂就是有這樣的吸引力與感染力。他們利用巨大的市場影響力,反過來以這個為他們的資本,去創造更多的資源,包括後來因為太紅了,可以擁有無上限的錄音時數、隨時要進去就可以進去、愛花多少錢就花多少錢,只有這樣的條件才能夠做出《Sgt. Pepper》這樣的唱片;人類史上沒有人做一張 LP 唱片花這麼多時間,那是史無前例的事情,做出來的成果是甚麼?就是全地球的人都在聽。這個投資當然是值得的。

現在我們說商業的力量,往往只是個藉口而已。Beatles 是不是一個很商業的團?這根本不是問題,唱片賣到幾億張都在賣,唱片做出來最後要面對的是自己。為什麼披頭四的作品現在還有那麼大的影響?什麼叫做好聽?這個都是可以去探討的事情,但是歸根結柢說,就算用了這麼多稀奇古怪的技巧,他們始終沒有忘記:做這些實驗並不是為炫耀而炫耀,而是因為不滿足於既有的選項,想去創造一些新的可能性,那才是這些歌真正讓我們覺得新鮮跟激動的部分。

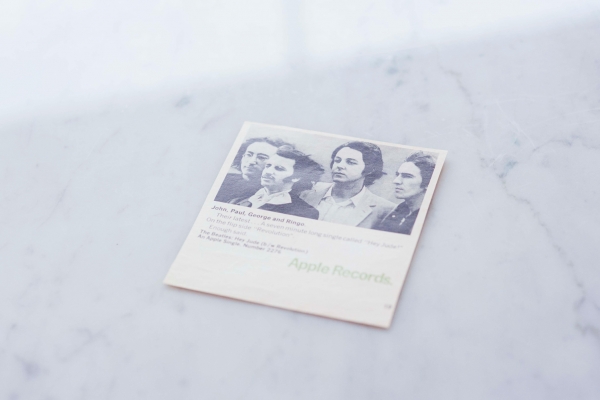

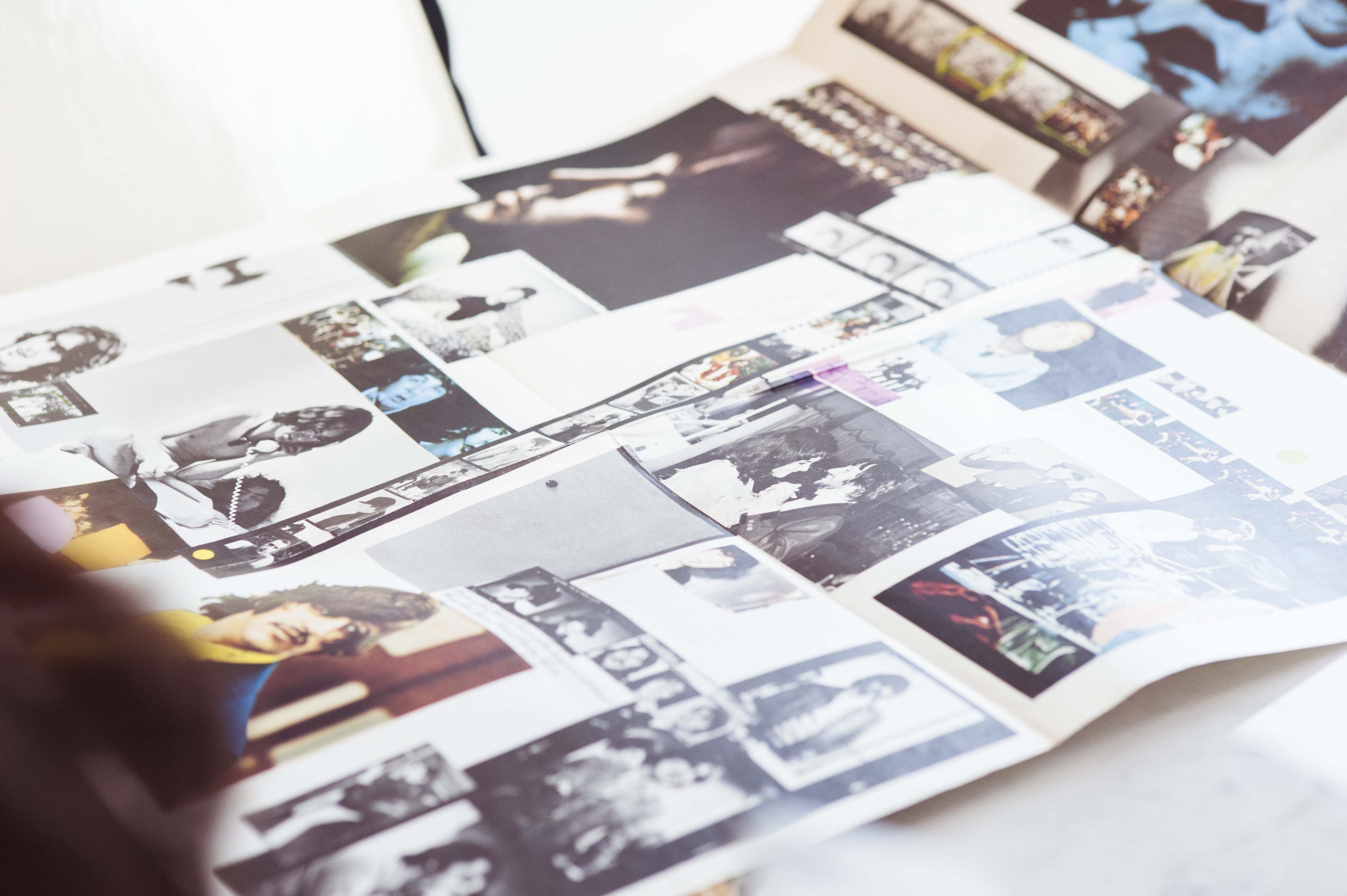

跨越了 60~70 年代期間,展出四個來自利物浦的青年登陸美國、引爆席捲世界的攝影作品、黑膠、紅膠、經典唱片、報章雜誌等全系列作品,以及 Abbey Road、Ed Sullivan Show 等經典場景重現,特別展出知名藝人獨家私藏,披頭四藏物分享、假日音樂講座、名人對談,深度演繹披頭四世界,把那集體的青春期再活一次。

聯合策展:馬世芳

視覺設計:聶永真

展覽期間:2014.12.18 - 2015.03.09(除夕夜休館)

展覽時間:每日 10:00 - 18:00(最後入場時間:17:30)

展覽地點:華山 1914 文創園區 中四 B 館

臉書頁面:www.facebook.com/beatlestomorrow

主辦單位:

藝八館有限公司

啟藝文化創意有限公司

新世博國際股份有限公司

富錦樹管理顧問有限公司