詮釋之必要(二):

國文課的理性與感性

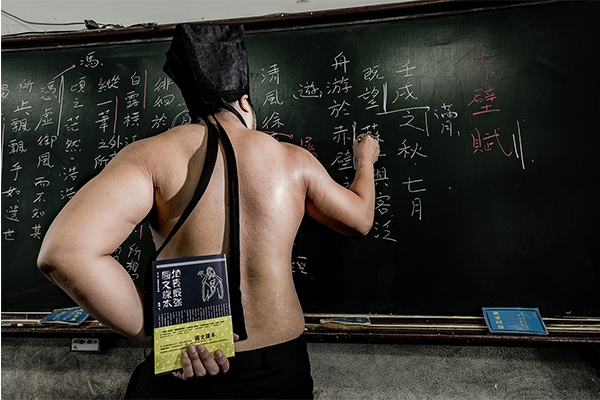

舞雩歸詠

在上篇訪談中,陳茻關於國文教學的觀點,主要以「價值判斷」為主軸,這也是近來人文學被強調的重點。過去的國文課時常將「審美」與「情意」教學掛在嘴邊,但在實際操作上容易淪為乏味的「修辭格」、「章句結構」與「段落主旨」分析。所以,重視「價值判斷」,確實提供了國文課一線生機。

但在「詮釋之必要」的綱領下,理性與感性的教育如何配合,是一個值得討論的問題。一個比較安全的說法是,理性與感性同樣是人文學教育的重點,這兩者並不是非此即彼的關係。以往的美學教育成效不彰,不意味著美學教育本身缺乏價值,而很有可能是在「方法」上出了問題。

陳茻在《地表最強國文課本》中寫到《論語》時,提到「舞雩歸詠」這個場景,他認為那如一幅圖畫般的詩性想像,足以代表「禮」的精神意涵,體現了儒家信仰的真正價值,反映了和諧的智慧。

陳茻對於「舞雩歸詠」的詮釋,正是孔子的教育理想。或許藉由回到《論語》,看看孔子如何訓練學生的理性思維,又如何在教材中安頓感性生命,我們可以得到進一步啟發。

.jpg)

孔子思想的顛覆性

看到「孔子」兩個大字,我們且先別急著批判。歷史的發展很奇妙,今天孔子常常被人認為是傳統的老學究、保守份子,但其實孔子在他所身處的時代,是一個十足的改革份子,他有相當鮮明的改革意識。

我們都說周代是以禮樂制度立國,因此「禮教」是當時最重要的觀念。姑且不說「禮教」一詞的產生並沒有那麼早,且內涵也與今天理解的不太相同,但以「禮」作為貴族教育的核心,並成為當時政治與道德價值觀的根本,這點還是沒有太大問題。孔子確實是一個重視「禮」的人,「入太廟,每事問」不但反映了孔子對於「禮儀」的重視,也反映了孔子在公事上謙遜、謹慎的態度。

但孔子並不墨守成規,他最在乎的是穿透「儀式」,淬鍊出禮儀的「精神」,他認為這才是教育中最需要傳達的價值。孔子有位學生叫做林放,曾經問孔子什麼是「禮之本」。這個問題問得很好,因為林放問的不是「儀式」該如何遵守、操作的表面問題,而已觸及了「本質」。

孔子的回答很簡單,他說排場的浩大、物用的奢華並不是禮的根本,真正的重點在於情感上的真誠。他強調人要把自己放在「禮」當中,如果心中沒有那份心意,或者只是置身事外地把儀式辦理清楚,這樣的儀節是沒有意義的。

.jpg)

許多人對於孔子最不滿的,大概就是「君君,臣臣,父父,子子」的「正名」觀,大多數人認為,這是一種極端的保守主義,認為正名強調的是威權的不可撼動,以及身分倫理上的絕對關係。

但我們別忘了,周代到孔子已經有幾百年的時間,這種「常識」實在不須孔子勞師動眾、周遊列國去「宣傳」,這根本多此一舉。齊景公是一國之君,不可能不懂君臣父子這種常識,但他仍然在聽了孔子的話以後,大大地讚賞孔子之言,歎曰「善哉!」思索這些對話應對中的細節,是閱讀「語錄體」文本的一個要點,這是我們過去讀《論語》時常忽略的地方。

這裡得注意,孔子不是簡單丟出「君臣父子」的身分框架,而是以「君君」這種形式來表達。孔子說的並不單純是政治倫理上的身分劃分,而是提出一個關於身分的「本質」,或是「責任」、「價值」的問題。孔子的意思是,這些身分都有應當盡的責任,「唯有盡了這些責任,這些身分才具有真正的意義」。

但是,孔子沒有明說責任是什麼,留下了巨大的空白。這裡隱含了《論語》編纂者在紀事詳略上的考量,一個可能的解讀方式是:孔子不想定義這些責任。因為有了定義,就排除了定義以外的東西;有了邊界,就劃分了義務與非義務的區別。然而,生活在社會中,有各種情境與身分的轉換,責任與義務其實無法被清楚界定,「制度」不可能把每一種情況都規範清楚,人畢竟也不是按表操課的機器。君如何成為君,父如何成為父,唯有從自己出發,得到的答案才有實踐的價值。

真正的答案只有自己能給,這種態度正是對威權主義、形式主義的一種解構。孔子的叛逆首先表現在他探尋「禮之本」的態度上,這種態度告訴我們,學習的重點在於詮釋出「禮儀」的「精神」,而禮儀的精神就體現在自己的生活體會中。

.jpg)

孔子的教學菜單

接下來想進一步談談,孔子怎麼規劃他的教學菜單?或許有點意外,孔子是以「詩」的教育開始的,「興於詩,立於禮,成於樂」是教學的實施方式。最初,由「詩歌」興起人的意志與感性,其次透過「禮儀」的學習,啟發人的「實踐智慧」,最後在「樂舞」之中體會人與人之間和諧的境界。

孔子認為實踐智慧必須在理性與感性的結合中才能達成,而且智慧的最高層次更偏向審美感悟的樂舞體驗。孔子甚至認為讀詩不僅可以「興」,還有「觀、群、怨」等功用,在公領域與私領域的人際關係,或是個人情感的調適上,詩都有絕佳的教育功能。

沒錯,詩、禮、樂這些教材,其實都是孔子之前的「傳統」。我們常批評「傳統」,但也許很少人注意到,從語法上來說,「傳統」是一個「動賓結構」的複合詞彙,它意味著「傳承」一個「學統」、「政統」或者「道統」。當然,這些東西在儒家看來並沒有絕對的差異,甚至可以將它們都歸納成「文武之道」。

文武之道的內涵是什麼,影響了人應該「傳」什麼「統」的問題。有趣的是,孔子沒有為「文武之道」下定義,反而說它的真實內涵在「人」,不同資質稟性的人,都可以找到自己的文武之道。孔子之所以強調「學無常師」,就是因為生活中處處都是文武之道的痕跡。

其實,所謂的「傳統」,並沒有固定的樣子,「傳統」永遠等待著人的「詮釋」。這是孔子非常在意的事情,他不喜歡「定義」,因為他不想「限定」一件事情的各種詮釋面向。他希望學生從自己出發,做出詮釋。這是我們過去的國文課比較少強調的事情。

.jpg)

這就是為什麼孔子要以「詩歌」啟迪智慧的原因,因為詩歌是最貼近生活、最貼近自己的文本,詩歌是最反對定義、最需要從自己出發的文本,詩歌是最要求感受、傾聽而最貼近「關係」的文本。孔子的教育之所以從「詩」開始,就是因為詩歌能夠碰觸到人內心,那最柔軟、最純粹、最簡單的情感,恰好就是最最美好的人性,以及和諧社會被實現的基礎。

以詩為起點,人們鬆動了僵化的定義與成規,走回自己心中,找回傾聽與感受的能力,因為如此,那些處理人際關係的「禮」才有立足之地,價值的判斷才有了真實人性的參與。

代表人生最和諧境界的想像藍圖,就如同一首詩,而那首詩,正是陳茻在《地表最強國文課》中點出的「舞雩歸詠」,他說:「這個世界,最美最美的、最好最真最純粹的,都在這裡了。無須多說什麼,點點頭,世界就該這麼簡單,我們就該這麼簡單。」(註 1)

那一種簡單,是回到最單純的自己,穿過心靈之窗看到的風景。理性從來不與感性對壘,它們其實是同一件事情。

.jpg)

國文課的意義

感性與理性,或許不是一刀切的對立關係,審美與思辨或許有各自的側重點,但到了更高的層次時,兩者很難分別。文學的審美價值或許在語言分析上無法接受邏輯性的檢證,但美學教育的目標擺在啟發「審美能力」,就如同價值判斷的教育目的不在提供答案,而在培養「思考能力」。「邏輯上的精準」從來不是美學教育的核心目標。

語言的功能不僅在邏輯性的溝通,當我們需要感性的表達時,當我們獨處沉思,或者仰望天空一角,感受自然之美時,邏輯思維遠遠不能滿足這種體驗的形容。德國著名語言哲學家洪堡(Wilhelm von Humboldt,1767-1835)認為,語言不是一種工具,而是思想的器官;我們的語言有多豐富,我們的思想就能走多遠(關於這點,可參考詩人羅毓嘉的這場訪談)。

培養日常溝通能力並非文學的全貌,而是對文學功能的一種限縮,且這種限縮也有將國文課抽換為公民課、社會課的疑慮。或許有人會以「社會公民素養」支持這種限縮的合理性,但國文課的目的並不僅止於此,且公民素養其實也不能僅限於中文的日常溝通能力,因為公民的身分與其他身分(如家人、朋友、同事等),並無法斷然切割,公民所面對的情境(如監督政府)其實與各種生活情境之間具有連續性。

身分與情境的區別,在討論各種差異時或許有其必要,但在實際生活經驗中,這些差異卻是重疊的,各種身分與情境的轉換相當複雜。而且,「日常」其實是一個很空泛的詞彙,它需要每個人為它填入意義,而這個意義又隨著情境浮動,這使得所謂的「日常溝通能力」相當不容易界定。

討論國文教學的應有面貌,或許我們該問:理性溝通與感性思維是否可以一分為二?社會公民的義務是否可以單憑理性溝通達成?日常溝通是否等於理性的溝通?這些問題涉及我們對於公民義務、教育任務、語言本質、甚至是人性等議題的看法,各自有相當複雜的脈絡,在這裡很難展開討論。

不過在《地表最強國文課本》中,通過陳茻的觀點而思,我們或許可以理出一種值得思考的觀點:「溝通」是交換「意義」的行為,「詮釋」是一切「意義」的根源,智慧也好,美感也罷,在不同的文本培養各種詮釋的能力,發展不同的溝通方式與思維彈性,這樣的國文教育或許更為豐富。

註 1│張亨先生曾經寫過一篇文章,談《論語》中的一首詩,指的就是「舞雩歸詠」。請參見張亨:〈《論語》中的一首詩〉,《思文論集──儒道思想的現代詮釋》,台北:國立台灣大學出版中心,2014 年。