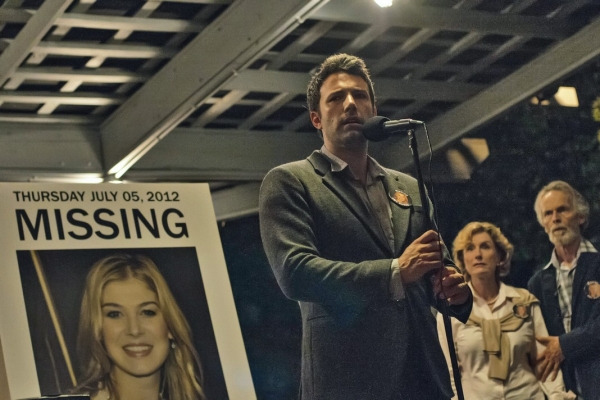

愛情常態|這是我的人生,而它終於回返──小說《控制》及其電影改編

吉莉安.弗琳的小說《控制》和大衛芬奇改編的同名電影,英文原為「Gone Girl」。「Gone」除了字面上有失蹤的意思,還有神奇、傑出的意思。故事不僅殘酷地凸顯婚姻的困局,還殘酷地描寫夫妻這對疲乏困獸,待在相互控制的關係之中,竭力讓自我失蹤、創造出一個完美的假象,繼續守護這座婚姻圍城。小說和電影的敘事手法──向著封閉性解謎,謎底之後仍是失落了無限可能的現實生活──也成為那殘酷的一環,控制我們拋下我們看待世界的方式,也就是,要我們認清事態的轉變或許根本不存在。就像電影開頭和結尾的重複鏡頭,打造了一個環形的牢籠。那顆頭顱,控制了彼此的餘生。

愛是連結,不是關係。連結,是一種持續不斷的探索。關係,是一種理所當然的封鎖。一對男女,兩個不同世界的交會,本就無法完全契合。倘若完全契合,就會出現停滯的關係。停滯的意思是,忘記對方。《控制》的女孩,就從這個停滯開始,消失。並透過這個消失,進行報復。她善用逆勢,她說:「我感覺自己試圖裝出迷人的模樣,然後意識到自己顯然過於刻意,然後我會加倍努力,彌補先前的虛情假意。」她明白她的愛人愛的不是她。她克制不了自己,消失。

消失的女孩,正是愛人和她在一起時,她的常態。她的「在」,總是費盡心思掩飾她的「不在」。她參與自己的誕生,看著自己消失而愛人尋找一個消除了自我的軀殼。從頭到尾,她試圖操縱、佔有,讓自己成為滿足對方的一個存在。那顯露在外的卑微姿態,包裹著她那看清愛情因而褻玩愛情的輕慢狡猾,透過委身扭曲來獲得自我認同感。小心不被識破,確定自己能夠掌控局勢,連輸都是技倆的一部分;其實,她的溫順正是她的謀略,她的悲情正是她的暴虐。

當她越能嫻熟地駕馭自己所扮演的角色,她就越想摘掉這副面具,因為從前翻越峻嶺所帶來的成就感,如今只剩平順坦途的無聊乏味。於是,她並非玩不下去而臨陣脫逃,而是這遊戲無法再激起她的征服快感,所以她佈下另一個謊言來向她的愛人揭露自己的真實面貌。因為消失是令自己不再消失的方式,也是對原有的情感位階的徹底反轉。她說:「這是我的人生,而它終於回返。」

而當她的愛人取得發言權,他說:「我假裝自己是那個我希望成為的男子漢──聰明、自信、事業有成──因為這個年輕的女孩看不出有何不同。」這對男女墜入愛河、步入婚姻,他們都不是他們自己,而當他們意欲回復真面目的時候,他們已成為對方的毒藥。這部作品,無論原著小說或改編電影,並非關注「我們已不相愛,但我們無法分開」的愛情常態,而是「為了相守,我們讓自我消失,讓愛存在」的恐怖平衡。如果,我們追求的不是完美的理型而是真實的應對,自我便不須消失,而會自然地忘我,為了承接彼此的真實狀態而做出每一種相應的改變。不依恃,不控制,信任生命本身。唯一的責任就是,不讓對方知道自己的愛有多麼深刻。並非害怕對方濫用自己的愛,而是怕他承受不起。

【愛情常態】

我不知道愛情如果不是最暴力、最羞恥、最甜蜜的勒索,它還能是什麼?

這些是我在文學、電影、戲劇、舞蹈、繪畫、音樂裡所理解到的愛情常態。

【吳俞萱】

寫詩、影評,策劃影展與讀書會。

著有詩集《交換愛人的肋骨》,電影散文集《隨地腐朽》。